Acaso William Wallace, a través del film sobre su vida, protagonizado por Mel Gibson, sopló sobre las brasas, constantemente listas a arder, de los nacionalismos que en Europa desde siempre han estado agazapados esperando la menor oportunidad para exigir sus derechos.

Las murmuraciones medievales nos hablan de un tal Wallace, que se negó a aceptar la presencia de un rey extranjero en su región natal, Escocia, pero su valor no sirvió de mucho porque, traicionado por los suyos, fue entregado al enemigo y ejecutado con toda la crueldad y bajeza en Londres. Realidad o mito, Wallace casi cayó en el olvido, hasta que de pronto, unos siglos después de su existencia en el siglo XIII, el imaginario escocés lo recobró y empezó a exornarlo de virtudes. Ya vestido de heroicidad sirvió de pábulo al nacionalismo escocés.

Y llega Mel Gibson en 1995, a quien no le interesa el nacionalismo escocés, pero sí necesitaba un gancho taquillero para su película, y se topa con Wallace. Personaje soñado para el éxito. La película produjo 210 millones de dólaretes. Wallace es vendido como el que no tiene miedo de los poderes legalmente establecidos. Dirige una mirada arrogante al rey de Inglaterra, retadora. Esto fascina a los escoceses. Los hace sentir con peso específico. La película tiene la virtud o el defecto, según se mire, de provocar que en pleno siglo XXI la llamita del nacionalismo se convierta en hoguera.

Como así ocurre, primero con el nacionalismo escocés en 2014. Luego, de manera concomitante, con el nacionalismo catalán en 2017. Ambos quieren dejar de depender el uno de la monarquía británica y el otro de la monarquía española. Piensan que ya tienen mayoría de edad para manejar sus destinos.

La película solivianta los ánimos. Mueve a la acción. Cautiva al público.

—Estamos desafiando a la tiranía, dice William Wallace. Se dirige a un numeroso grupo de jóvenes, famélicos, canijos, cariacontecidos, listos para lo que sea ante la arenga, sin importar el hambre que sienten.

—Puede que nos quiten la vida, pero jamás la libertad. ¡Pelearemos por nuestra libertad!, repite Wallace.

Siiii… siii… siii… gritan los jóvenes listos a buscar la ansiada libertad, así pierdan la vida. Es el romanticismo puro.

—Escocia ve la película con arrobo. Despierta sueños añejos. Surge la figura de Alex Salmond, el Wallace de hoy, un político del Partido Nacional Escocés y de nuevo Escocia, como durante el feudalismo —donde no había Estados ni nacionalismos— pero ahora en plena globalización, le lanza el desafío a Londres.

Escocia quiere su independencia del Reino Unido. Salmond se empecina en ello, como Ministro Principal de Escocia, logra de común acuerdo con el primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, hacer un referéndum de secesión, que tuvo lugar el 18 septiembre 2014. Con una única pregunta: ¿Debería ser Escocia un país independiente? Si o no. Ganó el no

Los días previos a la votación escocesa son algo así como si se tratara del fin del mundo. Igual que cuando se votó el Brexit en junio de 2016. O en los hechos tumultuosos de Cataluña en octubre 2017. La rebatiña de los políticos se convierte en un asunto encarnizado. Wallace se dirigía al pueblo. Aquí los políticos se dirigen, no al pueblo, sino a sus facciones. Se aterroriza a las poblaciones. Se mueven todas las fichas de la deslealtad, se parte de la mala fe de unos y otros, se atizan acusaciones graves, los grupúsculos se lanzan dardos envenenados, las trapisondas son vestidas con ropajes de legalidad. Cada cual tiene derecho al sectarismo.

En Escocia, antes de la votación, la campaña de amedrentamiento era tozuda. El petróleo es de Escocia, decían acusando a Inglaterra de malos manejos. Si Escocia se separa es falso que vaya a convertirse en otro Canadá. Paul Krugman, nobel de economía, desde el New York Times se dirigía a los escoceses: Tened miedo, los riesgos de iros por vuestra cuenta son enormes; os convertiréis en una España (en el 2014 España sangraba) pero sin el sol. Los más atrevidos achacaban de todos los males escoceses —desindustrialización, desempleo, austeridad (en 2014 la política del ministro alemán Schäuble de recorte de gasto público azotaba a la UE)— a Margaret Thatcher, con algo/mucho de razón, y a Europa. El tenista escocés Andy Murray pedía votar la independencia ya. Igual Joseph Stiglitz, siempre y cuando conservaran la libra esterlina. Era el despertar de las sietes plagas de Egipto pero en Edimburgo, Glasgow, Aberdeen, Stirling donde dice la leyenda que Wallace humilló a Albión y convirtió ese día en el más hermoso de la historia del país del whisky y la kilt.

Escocia votó y esto envalentonó a Cataluña, que se lanzó a la loca carrera por la separación, trayendo a colación la misma batalla de desinformación, de miedo, de división. Artur Mas, liberal nacionalista, y Oriol Junqueras, republicano independentista, pactaron un plan autonomista. ¡No más tiranía monárquica! Pero el plan de Cataluña difiere del Escocés, cosa notable, en que no fue pactado con el presidente español de esos días, Mariano Rajoy. Fue un oscuro contubernio entre nacionalistas e independentistas catalanes de todas las corrientes y por supuesto al margen de los españolistas. Cataluña ha entrado en el juego de las polarizaciones, de buenos y malos, leales y traidores. Familias divididas por sus diferencias políticas. Vargas Llosa habla de Apocalipsis now. Son dos millones de catalanes que votan independencia y otros dos millones que no la quieren. El referéndum del 1 octubre de 2017 provocó el caos y el rompimiento. Para el Estado español, como es apenas lógico, no existió. Hoy Cataluña pide que por lo menos se le reconozca el derecho de decidir. ¿Está en capacidad de decidir, tal como están las cosas? La cuestión catalana se ha convertido en un karma inmanejable, donde lo más grave es que sus figuras políticas son incapaces de actuar con sensatez, sentido común. Apenas buscan lo que les conviene a sus agendas políticas. El bienestar general no se vislumbra en el horizonte.

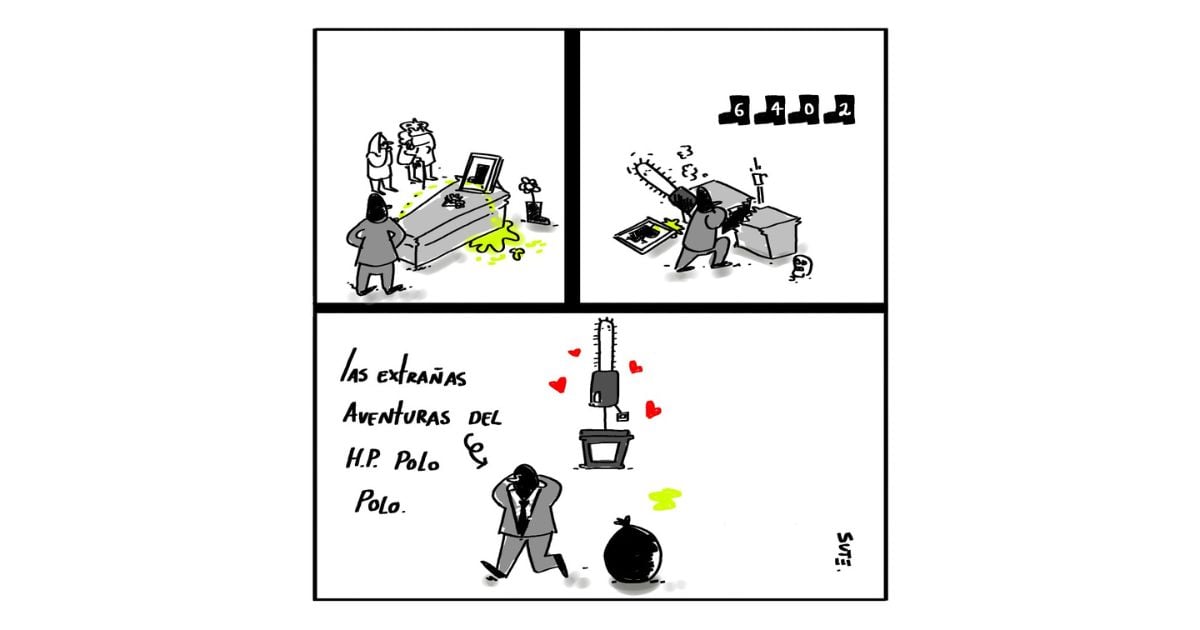

Cuando salimos de la película de Mel Gibson, todos pensábamos: yo soy Wallace y casi que instintivamente soñábamos con la cabeza del rey. Pero siendo realistas ahora corren vientos donde no hay integridad, faltan hombres con mística. La autenticidad es una especie en vía de extinción. No hay políticos pulcros sino mercenarios. Estamos inmersos en una profunda crisis de valores humanos. Yo mismo temo de mi propia sombra. ¡Estamos escindidos! ¿Escocia, Wallace sí existió?