Da grima pensar en los últimos sucesos de este país.

Duele ver los agónicos estertores de un partido que fue liberal y, como tal, capaz de liderar la dignidad de una nación que no conocía más que la impudicia de unos sátrapas que, al servicio de los poderosos, mantenían a raya a unos connacionales ignorantes y pobres que eran la mayoría.

Entristece la actitud mezquina del pequeño sátrapa pueblerino, devenido por sus artimañas de manzanillo y embaucador, dueño de los destinos del partido.

Acongoja que sus congresistas (con honrosas excepciones) se hayan acostumbrado al oficio de «entenados de una despótica familia de próceres», como dijera el maestro Zalamea.

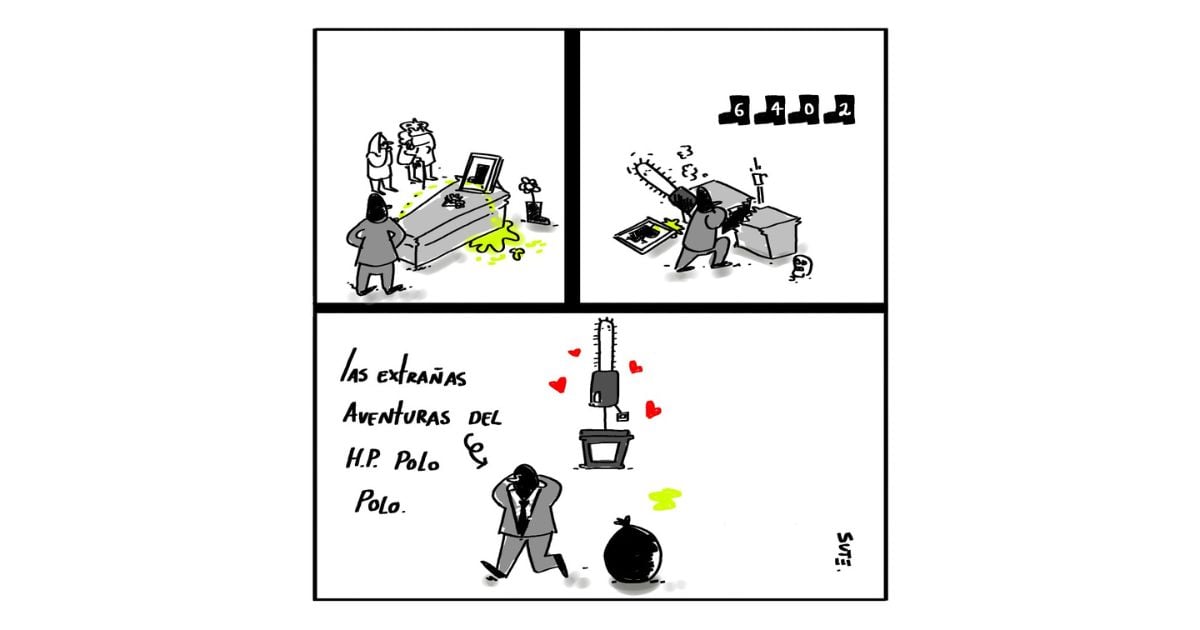

Este personajillo, tristemente célebre y célebre torticero, ha adoptado la pose de quien, careciendo de toda dignidad política, invoca los más altos destinos del país y la supuesta defensa de los más necesitados, con cinismo, sin sonrojarse ante su propia capacidad de mentir.

Ese es uno de los más altos ejercicios del doblepensar: mentir y creerse sus propias mentiras, sin reparar en que la corrupción no está solamente en granjearse prebendas (para sí, su familia o sus entenados), sino en ese «conjunto de actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos […] utilizando los privilegios otorgados, con el objetivo de un beneficio ajeno al bien común», como dicen Sayéd y Bruce.

Así, pues, con el uso consciente de la mentira política se logra medrar en el ámbito palaciego, sin importar que se tenga que vender el alma al diablo, mientras se corrompe el imaginario popular y se prostituye la esperanza colectiva, en tanto «nuestro sistema actual es así [y] termina socializando la corrupción», como enseña Joan Parés.

El analista del discurso se pregunta, cómo –ante los impedimentos para instaurar feudos al interior de un gobierno del que se hace parte– puede surgir una sartal de amenazas, reales unas, ficticias las demás, como el comunicado que remitió el alto dirigente, con una acto fallido (la fecha) que indica hasta dónde los dueños de los tres partidos de la desbandada estaban impreparados para la crisis ministerial desatada por el propio jefe del ejecutivo.

¿Es posible pensar, pues, que el compás de espera para que el ejecutivo aceptara las condiciones-exigencias de la camarilla política huérfana de poder y, por ende, lejos de la teta presupuestal, iba hasta el viernes de esta semana y que, en el «hipotético» caso de no lograr su objetivo, aullarían el sábado, pero que –ante la desobediencia de la mayoría y el triunfo, transitorio y pírrico, pero triunfo al fin y al cabo, del proyecto de reforma a salud– tuvo que publicarlo sin revisar?

¿Desde cuándo un partido político, supuestamente conformado por hombres y mujeres libres, requiere del rejo y la cerca electrificada para mantenerse en el redil? ¿No se había entrado a hacer parte de un gobierno que busca cambiar las prácticas anquilosadas y las corruptelas del poder? ¿En qué momento se desfigura la conciencia del bien común (que animaría el accionar de un político cualquiera) y se instaura como horizonte el listado de potenciales delitos e indelicadezas que han hecho tránsito en todos los gobiernos, incluido el del señor que ahora se muestra como Paradigma de la moral y las buenas costumbres políticas?

Afortunadamente, desde la orilla del analista, se puede ver el panorama y lanzar preguntas, como anzuelos, al agua enrarecida del charco politiquero nacional.

Las respuestas pueden venir de múltiples maneras y desde frentes diversos: de los 18 congresistas (de 33 que tienen los liberales en la cámara baja) que, convencidos de no actuar en contravía de los estatutos de su partido, asumen haber entrado a la coalición de gobierno, con la pretensión de «implementar reformas institucionales con miras a consolidad la paz y alcanzar condiciones de equidad con justicia», interés que queda trunco con la postura de su director nacional, pero que se renueva con la presencia de un ministro liberal y libre.

De todas maneras, decir algo y –al mismo tiempo– estar convencido de lo contrario es el claro ejemplo de cómo se concretan los presupuestos del doblepensar de que diera cuenta el profeta Orwell, donde es claro que «La guerra es la paz / La libertad es la esclavitud / La ignorancia es la fuerza».

Dirigentes que –como se recordará– han actuado de consuno con quienes eran sus enemigos, que no adversarios, en el campo de la política (apoyo al gobierno anterior y su partido de gobierno), pero que se duelen (‘se delican’, decían las abuelas) porque una candidata –hoy vicepresidenta– lo llamó neoliberal. Dirigentes, como el de marras, que hablan de libertad, bien común, democracia, paz, etc., y sus significantes tan vacíos de sentido esperan llenarse con el acorralado erario que pareciera ser toda su perspectiva ideológica.

Cuánto diéramos porque cuando los políticos tradicionales dicen paz, fuera paz y no nos estuvieran retrotrayendo a un escenario tan doloroso como el que se intenta dejar atrás.

Cuánto diéramos porque la libertad de que hablan los políticos fuera realmente libertad y no seguidismo o acatamiento ciego de la voluntad del líder de turno.

Cuánto diéramos porque la fuerza dejara de estar en la ignorancia de quienes son capaces de preferir la fortaleza del esclavista ante la utopía de la libertad.

Cuábto diéramos porque –al menos– en sus comunicados fueran contemporáneos y no anacrónicos los dirigentes de la política, a la que han reconvertido en campo de batalla.

* * *

Ojalá los señores de la guerra no continúen viendo en la política un campo de batalla porque -como les enseñó Clausevitz- la guerra es la continuación de la política por otros medios y lo saben bien, la guerra “constituye un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad”, todo ello tan parecido a lo que ocurre ahora en la arena política nacional.

Ojalá los señores de la guerra…