Hace 25 años, los (mayoritariamente) jóvenes rebeldes del ejército sandinista entraron en Managua. Había caído la petrificada dictadura del clan Somoza, inaugurada en 1933 por el pater familias Anastasio Somoza Debayle y continuada por sus delfines Luis y Anastasio júnior. Tacho padre fue el asesino de César Augusto Sandino, el heroico luchador por una causa que parecía imposible: la independencia de Nicaragua, territorio ocupado de hecho por los Estados Unidos de América desde 1909 y elevado a protectorado por el astuto e irónico Franklin D. Roosevelt: "Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta".

Hace 25 años, los (mayoritariamente) jóvenes rebeldes del ejército sandinista entraron en Managua. Había caído la petrificada dictadura del clan Somoza, inaugurada en 1933 por el pater familias Anastasio Somoza Debayle y continuada por sus delfines Luis y Anastasio júnior. Tacho padre fue el asesino de César Augusto Sandino, el heroico luchador por una causa que parecía imposible: la independencia de Nicaragua, territorio ocupado de hecho por los Estados Unidos de América desde 1909 y elevado a protectorado por el astuto e irónico Franklin D. Roosevelt: "Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta".

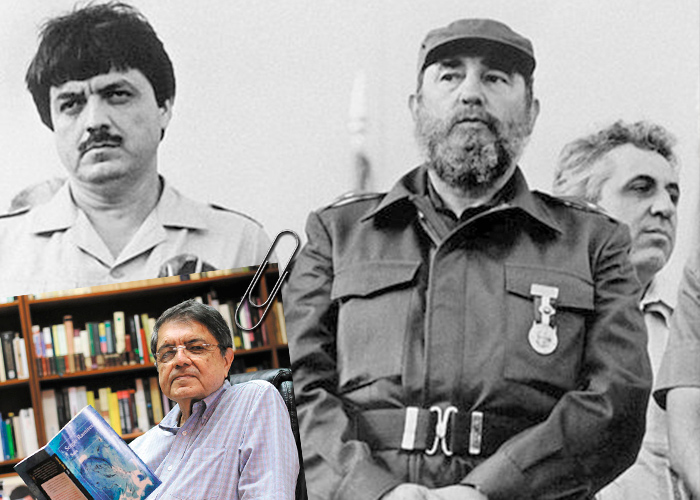

La revolución sandinista recibió la bendición del entonces presidente Jimmy Carter, pero, naturalmente, fue objeto de una política de sabotaje implacable por parte del presidente Ronald Reagan. Asimismo, internacionalmente, el sandinismo ganó entusiastas apoyos (el mío, desde luego) y rechazos igualmente fervorosos. De haber seguido el apoyo de Carter, ¿ habrían los sandinistas llevado a cabo en paz su programa de reformas sociales? ¿O el radicalismo revolucionario le era inherente al Gobierno de Managua, independientemente de la política seguida por los EE UU? Nadie vivió estas cuestiones con mayor intensidad crítica que mi amigo Sergio Ramírez, vicepresidente de la Nicaragua sandinista de 1979 a 1990.

Franco y reservado. Cándido y sagaz. Directo y calculador. Libérrimo y disciplinado. Devoto de su mujer, sus hijos, sus amigos. Intransigente con sus enemigos. Elocuente en el foro. Discreto en la intimidad. Firme en sus creencias éticas. Flexible en su acción política. Religioso en su dedicación literaria.

Un hombre de complejidad extrema, disfrazada por la tranquila bonhomía externa y revelada por el ánimo creativo en constante ebullición. En rigor, la vida de Ramírez posee dos grandes laderas: la política y la literaria. No se entiende la primera sin la segunda, aunque ésta, la vocación literaria, acabe por imponerse a aquélla, la actuación pública.

Cuando visité por primera vez Managua en 1984, en medio del fervor de la fiesta revolucionaria, lo primero que me llamó la atención fue el carácter inacabado de la ciudad. Los destrozos del gran terremoto del año 1972 no habían sido reparados -ni por la dictadura somocista antes ni por la revolución sandinista ahora-. La catedral era una ruina. Las calles no tenían nomenclatura. La ciudad le daba la espalda a1 lago. Lo usaba, además, para vaciar en él las aguas negras.

Pregunté a diversos funcionarios del sandinismo el porqué de este abandono. La respuesta estaba en sus miradas antes que en sus palabras. Nicaragua estaba en guerra. La pequeña nación centroamericana, tantas veces invadida y humillada por los gobiernos de los Estados Unidos de América, se defendía nuevamente contra el Coloso del Norte. E1 respaldo constante de Washington al dictador Somoza y sus delfines se había convertido en feroz oposición, ciega y arrogante, contra la modesta afirmación de independencia del régimen sandinista. Visité, con Sergio Ramírez, con la admirable Dora María Téllez, los hospitales llenos de niños mutilados y civiles heridos, víctimas de la Contra, dirigida y armada por Washington.

¿Cómo no estar con este heroico grupo de hombres y mujeres que habían cambiado para siempre la ruta histórica -dictadura, humillación- de Nicaragua con una promesa de dignidad, por lo menos de dignidad? Bastaba esto para no indagar demasiado en pecados o pecadillos subordinados a dos cosas. Las políticas internas de 1a revolución; la campaña alfabetizadora, en primer lugar. Y sus políticas externas: la afirmación de la soberanía frente a los EE UU. Sergio Ramírez lo dice con belleza, nostalgia y anhelo: "Inspirados en un enjambre de sueños, mística, lucha, devoción y sacrificio, queríamos crear una sociedad más justa...". Éste era el fin. Ramírez cuestiona hoy los medios: "... pretendimos crear un aparato de poder que tuviera que ver con todo, dominarlo e influenciarlo todo".

Los sandinistas se sentían "con el poder de barrer con el pasado, establecer el reino de la justicia, repartir la tierra, enseñar a leer a todos, abolir los viejos privilegios..., restablecer la independencia de Nicaragua y devolver a los humildes la dignidad". Era el primer día de la creación. Pero en el segundo día, el dragón norteamericano empezó a lanzar fuego por las narices. ¿Cómo iba a ser independiente el patio trasero, la provincia siempre subyugada? La política de Ronald Reagan hacia Nicaragua atribuía a los sandinistas fantásticas e improbables hazañas contra Norteamérica: el Ejército Sandinista de Liberación Nacional, dijo Reagan por televisión, podía llegar en cuarenta y ocho horas a Harlingen, Tejas, cruzando velozmente a Centroamérica, todo México y la frontera del río Bravo. El agredido se convertía en agresor "potencial". No: la agresión real estaba en la guerrilla de la Contra, en los puertos nicaragüenses minados, en el desprecio total de Washington hacia las normas jurídicas internacionales.

Nicaragua se vio obligada a defenderse. Pero, una vez más, la cuestión se planteó de modo radical. ¿Se defiende mejor a la revolución con medidas que limitan la libertad o con medidas que la extienden? La revolución sandinista intentó ambas cosas. Se equivocó al amordazar periódicos e imponer dogmas, sobre todo económicos, que, con o sin agresión norteamericana, no habrían sacado a Nicaragua de la pobreza, sino que aumentarían la miseria. La reforma agraria fracasó porque no se escuchó a los interesados, los propios campesinos. No se les dio confianza suficiente a los que la revolución quería beneficiar. E, innecesariamente, se le retiró la confianza a quienes no se oponían, sino que diversificaban a la revolución: la incipiente sociedad civil.

En cambio, la revolución se impuso a sí misma la unidad a toda costa. "Dividirnos era la derrota. Los problemas de la democracia, de la apertura, de la tolerancia, iban a arreglarse cuando dejáramos atrás la guerra". Antes de la piñata, hubo la piña: todos los sandinistas unidos contra los enemigos reales e imaginarios, presentes o potenciales. Pero "uno se equivoca pensando que las amistades políticas tienen una dimensión personal, íntima". La unidad frente al mundo ocultaba las diferencias de carácter, agenda, sensibilidad y ambición dentro de éste o cualquier otro grupo gobernante: revolucionario o reaccionario, estable o inestable. Al cabo, los dirigentes no sólo dejaron de escucharse entre sí. "Dejamos de escuchar a la gente". Los sandinistas, nos dice Ramírez, supieron entender a los pobres desde la lucha, pero no desde el poder. Se rompió el hilo entre el Gobierno y la sociedad.

El modelo escogido no ayudó. Reflexiona Ramírez: "Probablemente, con o sin la guerra, el sandinismo hubiera fracasado de todas maneras en su proyecto económico de generar riqueza, porque el modelo que nos propusimos era equivocado". ¿Habría otro? Seguramente. ¿Faltó previsión, imaginación, información? Sin duda. Pero hoy que el mundo es incapaz de proponer un nuevo paradigma de desarrollo que evite los extremos del zoológico marxista y de la selva capitalista, ¿podemos criticarle a Nicaragua que no haya intuido proféticamente que es posible un capitalismo autoritario exitoso, como e1 que hoy practica China? Mejor haberse equivocado antes y no ahora".

Es triste y dramática la conclusión de Ramírez: el sandinismo perdió las elecciones porque el pueblo ya le tenía miedo al Gobierno. "Una población desgarrada, cansada de conflictos", derrotó al sandinismo en las urnas. Y éste es, acaso, el singular triunfo de la revolución nicaragüense: "La revolución no trajo justicia para los oprimidos ni generó riqueza ni desarrollo. En cambio, respetó la voluntad electoral del pueblo". Trajo democracia. Ni Lenin ni Mao ni Castro hubiesen soltado así el poder.

La revolución trajo democracia y a1 cabo trajo corrupción. E1 código de ética que era el santo y seña de los jóvenes sandinistas fue destruido por los propios sandinistas. "Las fortunas cambiaron de manos y tristemente, muchos de los que alentaron el sueño de la revolución fueron los que finalmente tomaron parte en la piñata". Sergio Ramírez no se rebajó a recoger los cacahuetes del poder. No se arrodilló ante el dinero. Tenía la fuerza de un proyecto propio, personal, irrenunciable: la literatura.

Sergio Ramírez, sin perder nunca su primera vocación, la de escritor, atendió activamente a su segunda musa, la política. Tal es la lección vital de Ramírez: la revolución no fue ni un fracaso absoluto ni un triunfo indiscutible, sino como lo deseaba María Zambrano: Revolución es Anunciación. La revolución en profundidad, a semejanza de la libertad misma, no se cumple totalmente, jamás: ambas son una lucha, palmo a palmo, por la cuota de felicidad posible que, dijo ya Maquiavelo, Dios nos ha dado a todos los seres humanos.

*Retomado de El País, España