El parque más próximo a mi domicilio (sector de Castilla, suroccidente de Bogotá) tiene una garita de celaduría de concurso, que si la presentaran tal como está, se llevaría por decisión unánime el primer puesto en el Salón Nacional de Artistas.

La garita es el punto de referencia del citado espacio público, a donde madrugan a trotar y a caminar jubilados y jubiladas, o a vigilar las necesidades de sus mascotas, en ese porfiado ejercicio de retar el incorregible y doloroso lumbago, recogiendo en bolsitas de plástico la caca fresca de los hijos cuadrúpedos.

En el parque también hay un gimnasio de dotación distrital, que es utilizado por escasos practicantes de fisiculturismo, y aficionados y aficionadas del cuerpo fibroso, y por la noche la infraestructura metálica es refugio de una tropilla de marihuaneros que, agazapados como cuervos, carburan el porro que pasan de boca en boca entre gruesas humaredas y ataques de tos de tísico.

En el centro del parque, rodeada de verdor, de sauces, peregrinos y saucos, hay una cancha que hace muchas lunas dejó de ser de baloncesto, porque la vecindad la transformó en escenario de aeróbicos de pensionados, cancha de microfútbol o de voleibol, plataforma de bazares de caridad, sancochos comunitarios dominicales, misas campales, y en épocas electorales, tarima de agitadores, puño arriba, con su desgastada perorata de arreglar un país sin remedio.

De vez en cuando, un par de chicos colegiales, quizás agotados de la encerrona pandémica y de los deberes virtuales, salen a driblar el balón naranja en un intento de recuperar el aro, ese tablero donde en tiempos fortuitos se escribieron páginas entrañables del deporte cesta, pero el de los muchachos no pasa de ser un divertimento pasajero.

Porque al rato retornan los voleibolistas, los duros del microfútbol, los acróbatas del monociclo y del bicicross, los patinadores, y los tableros de lámina pintados de blanco quedan relegados otra vez a una efímera añoranza, a esa desesperanzada nostalgia que obliga a buscar la panadería esquinera del viejo barrio para abrevar un café y desgranar recuerdos.

El panorama, así descrito, no solo atañe al parque más próximo a mi unidad residencial, sino a muchos parques -por lo menos en Bogotá- que en mis recorridos de trotamundo (evocando a los legendarios de Harlem) he sido fiel testigo con una desalentadora conclusión que presiona interrogantes: ¿por qué se ha perdido notoriamente la práctica del baloncesto? ¿Dónde está la nueva cosecha de los espigados del aro? ¿A dónde van ahora en estos tiempos temerarios? ¿Quedaron a merced de los Bodytechs?

Su historia

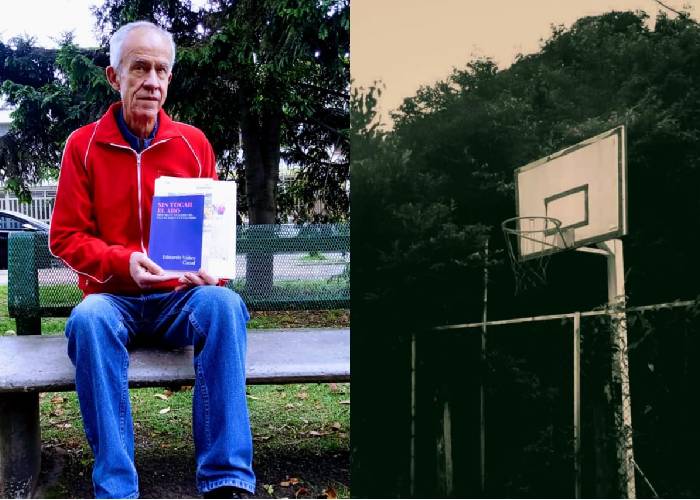

Escribo esto, luego de leer de un tirón el extraordinario libro del profesor, historiador, periodista y escritor nortesantandereano Eduardo Yáñez Canal, Sin tocar el aro: historia y análisis del baloncesto en Colombia, publicado por Autores y Editores, que recoge en minucias testimonios, anécdotas y citas bibliográficas, resultado de una juiciosa y vigorosa investigación, y de más de 40 entrevistas con peritos y especialistas del acontecer del deporte cesta en nuestro país, que por allá en los albores de los años treinta corría con las fortuitas suertes, en práctica y competitividad, de las que gozaba el fútbol y el ciclismo.

"El baloncesto en Colombia es un deporte que ha estado distante del poder mediático, de la afición y la convocatoria de los deportes de mayor arraigo, y de ahí los tibios resultados con los que ha trascendido en su historia, salvo en esporádicos torneos internacionales".

"De ahí que, para un grueso de la población, resultaría absurdo publicar un libro para mínimos lectores, si se compara con el caudal de lecturabilidad que remiten los textos que registran las hazañas del balompié o de los escarabajos de las bielas", resume Yáñez Canal en el introito de su obra.

Por el contrario, profesor Yáñez: creo que justamente por esos motivos, y muchos más que usted señala en su libro, hay que darle un enhorabuena, una plausible bienvenida a este útil documento para conocer sus vericuetos históricos, sus subidas y bajones, su trasegar en grandes capitales y en provincia, las contadas glorias y los quebrantos de esta admirable disciplina, que las autoridades deportivas y la misma federación que en Colombia lo titula, deberían valorar y tener en cuenta para renovar el libreto y procurar su reivindicación.

No en vano, como en casi todas las actividades humanas, la pasión por el baloncesto, para quienes no pasamos de haber sido unos ilusos aprendices, se incubó en los años inocentes de las aulas, cuando soñábamos algún día la altura, la destreza y el lustre de un Michael Jordan y sus gestas irrepetibles en la NBA, o más próximo a nuestra realidad, las de un Guajiro Romero, cuando el único desquite de entre clases era hacer pelotas con las hojas de cuaderno para enchocolar en los cestos de plástico que colgábamos de un alambre del entrepaño de la puerta del salón.

Aquellos años…

Nadie más ducho para narrar la historia del baloncesto en Colombia que el profesor Eduardo Yáñez Canal, quien desde los años tempranos eligió por vocación y estatura la práctica de este deporte, entre los años sesenta y setenta, cuando enfiló en la selección de baloncesto del Colegio Calasanz, de Cúcuta, cuna fundacional del básquet en el ámbito nacional, como lo registra en su libro.

Su experiencia directa con la actividad deportiva, agregado a su virtud de humanista, educador, historiador, periodista y estupendo narrador, confluyen en esta ruta de navegación que comprende desde el despertar del baloncesto en Colombia, sus idearios, directivos, organizadores, equipos y protagonistas, alterno a los primeros torneos locales e internacionales, los triunfos en las ramas masculina y femenina en los Juegos Bolivarianos de 1938, celebrados en Bogotá, con loable repetición setenta y nueve años después en 2017.

En ese tránsito cronológico, Sin tocar el aro subraya el ponderado desempeño de las mujeres matriculadas a pundonor en el deporte cesta, pese a las dificultades derivadas del machismo y la dictadura patriarcal que ha padecido la población femenina, con todos los esfuerzos y obstáculos superados a lo largo de la historia para lograr un cupo meritorio en la ligas del balón naranja.

El libro, rico en contexto, en datos inéditos, versiones de expertos y anécdotas a granel, nos pone al corriente de la génesis del baloncesto, como lo cuenta el autor en un tono que le hace un guiño al párrafo inicial de Cien años de soledad, cuando el coronel Aureliano Buendía, frente al pelotón de fusilamiento, recuerda aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo:

"(...) Esta historia —cita Yáñez Canal— comienza en 1891, en Springfield, Massachusetts. Era diciembre, el crudo mes del hielo, y los alumnos se aburrían pues la nieve y el frío impedían la práctica de los deportes al aire libre. Se le ocurrió entonces al profesor James Naismith una curiosa manera de entretener a sus alumnos".

"Para ello utilizó dos cestas de mimbre que se utilizaban para recoger la ropa sucia, y las ubicó al extremo de la sala de gimnasia, a considerable altura. El propósito del juego consistía en tratar de meter el balón en cada canasta y ganaba el equipo que más anotaciones convertía. Nació así el baloncesto, un deporte que muy pronto se convirtió en el más popular entre la juventud estadounidense (...)".

Pero si el parto del baloncesto en la meca norteamericana que lo acogió se produjo a partir de dos canastos dispuestos para recoger ropa de lavar, como lo narra en su estilo el profesor Yáñez, con resaltador amarillo hay que enmarcar el relato del cascarón que dio origen al amado deporte en Colombia. Así lo describe su autor:

"(...) En los albores de la década del treinta, Cúcuta era un pueblo sano todavía. El fútbol era el deporte popular, pero el básquet prendió rápidamente, no importaba que tuviera que jugarse sobre canchas de tierra, en tableros rústicos prendidos a palmas de coco".

"El número de jugadores era ilimitado, de acuerdo a las dimensiones del terreno. Había que ubicar una escalera al lado de los cestos para recobrar el balón. Si este se atascaba, se recurría a una vara para empujar la esférica hacia arriba y así tramitar su salida. Las incomodidades eran lo de menos para un pueblo que, desde el primer momento, como premonición del destino, atizaría la fogata de su deporte insignia en el futuro (...)".

La gran cosecha

En ese tren, a toda marcha, por los meandros del baloncesto en Colombia, el profesor Yáñez Canal hace un mapeo por las principales capitales que sembraron la semilla del baloncesto y vieron crecer sus vigorosos frutos, desde el esplendor que tuvo en Cúcuta, y en la fértil comarca de los dos Santanderes, pasando por Bogotá, la urbe creciente de los grandes torneos; Antioquía, Valle del Cauca, Boyacá y San Andrés, entre otras ciudades.

La gran cosecha del baloncesto nacional, en su historia, explica el escritor, ha sido motivo de sonadas controversias.

Según el enciclopedista del baloncesto Manuel A. León Higuera —consultado por el narrador— la bonanza se produce entre 1945 y 1955, década pujante con un semillero fecundo de varias regiones del país que se asentaron en Bogotá: un símil de El Dorado del fútbol colombiano, "ya que la capital gozaba en ese entonces de las grandes luminarias".

Dicha versión la rebate enfático nadie más ni nadie menos que Jairo "El Guajiro" Romero, figurón de los años 60 y 70, cuando contraataca al afirmar que la gran cosecha se produjo entre 1968 y 1976, y apostilla la fecha memorable de 1970, la de los Juegos Bolivarianos de Maracaibo, que le confirió al seleccionado colombiano la medalla de plata.

De esas ramificaciones salen a relucir créditos de antología como Jorge Niño, Julio Bush, Jaime "Pilo" Ávila, Harold Martínez, Alberto Douglas, Arturo Watson, Guillermo Moreno, Jaime Uribe, Oswaldo Cavas, el famoso y bien ponderado "Perica" Pérez, Hernán "Pipo" Gómez, Rodrigo "Perico" Fuentes, Álvaro Chema Méndez, Vinicio Esquivel, Carlos Llanes, Germán Berbesi, Héctor Micolta, Tito Ordóñez, Omar Casadiego; sin descontar la lustrosa nómina insular que ha inspirado por décadas a la afición sanandresana: Anthony Stephens, el "Watusi" Escobar, Bacci y Luis Bergonzali, entre tantos que vieron luz en la bella Isla del Mar de Siete Colores.

Por su reivindicación

Sin tocar el aro: historia y análisis del baloncesto en Colombia es un libro recomendado para todos los públicos, aficionados y no aficionados al baloncesto, que en el curso de su lectura, de concienzudo análisis, da cuenta de los soles y sombras de una actividad deportiva que no ha contado con el decisivo respaldo y el músculo económico estatal, ni por la atención de los medios para rescatarlo del ostracismo en el que ha estado por años.

Ahora que la presidenta de la Cámara de Representantes Jennifer Kristin Arias Falla promueve con su bancada un criticado proyecto de ley para consagrar al fútbol colombiano como "patrimonio cultural e inmaterial de la nación", y que seguramente, desde sus roles de modelo y ex reina lo replicará con el Concurso Nacional de Belleza de Cartagena, bien vale la pena hacerles llegar este libro para que se dignen ofrecer una mirada a la situación que hoy por hoy atraviesa el baloncesto.

Y, por supuesto, a los medios de comunicación deportivos. Expresarles que no solo de fútbol y ciclismo se nutre el acontecer informativo. Que hay disciplinas importantes como el baloncesto que merecen su atención. Mensaje consecutivo a colegios y universidades, como resalta en su libro el profesor Yáñez Canal: "gracias a las aulas, al interés y al vigor de los estudiantes de épocas pretéritas, estamos contando la historia del baloncesto en Colombia. De otra manera no se hubiera logrado".

Vuelvo al comienzo de esta crónica con el parque cercano a mi hábitat, su garita que hubiese inspirado un óleo de Edward Hopper, baluarte del realismo americano, la cancha de básquet donde hace muchos calendarios no se libra un torneo, y el entramado del gimnasio, que en la penumbra sirve de trinchera a los consumidores de maracachafa. Y, como está, muchas canchas ¡No hay derecho!

La imagen más impactante y descorazonada de una cancha de baloncesto en ruinas, la registramos en el tramo de una caminata ecológica al Alto de la Cruz, zona rural de Anapoima: el tablero, consumido por el óxido, de cara al camino trochero, cercada por alambre de púas, y a escasos metros un letrero que citaba: "Se venden mechas para canchas de tejo", arrancaba de raíz una metáfora de desamparo y desasosiego.

"No se diga más", dijo el arriero que también cursaba sudoroso el recorrido, cuando le dio tres lapos en el anca a su mula cargada de provisiones, y reanudó su encabronada marcha de ascenso a la loma, mientras escupía aserrín de tabaco macerado con una jerigonza de grueso calibre.

Que de las canchas de baloncesto broten nuevas figuras para honra y orgullo del deporte, en vez de abrojos, maleza y espinas.

_____________________

*Eduardo Yáñez Canal, profesor, historiador, periodista y escritor, es oriundo de Pamplona, en el departamento de Norte de Santander, y ha ejercido como docente universitario, profesor-locutor en Radio Sutatenza, y en educación media y secundaria.

Autor de La Marcha de los 80 (1987), A calzón quita'o(1990), La vida de Luis Enrique Barbosa 'Chita' (2019), Uno y veinte (2020) y Sin tocar el aro (2021).

Ha sido redactor de la revista Casa Común, y de los periódicos El Espacio (autor de cincuenta novelas en el desaparecido tabloide) y El Tiempo. Ganador del trofeo Mundo Gemma a la mejor crónica en la feria de Manizales (1988).

En la actualidad es colaborador de las revista Imágenes, del periódico La Opinión, de Cúcuta, y de El Malpensante, y como gestor cultural, de los colectivos para las artes narrativas El Paso, y El Greco.

Anuncios.

Anuncios.