En Colombia un ejercicio de rebeldía armada “itinerante” o “errante” (o sea, de unas guerrillas sin bases sociales arraigadas y organizadas en un territorio), que se hizo a lo largo de 55 años, terminó sin pena ni gloria. Su intento de transformar la rebelión en un proyecto político como lo hizo el M19 con el proceso de paz, entró en la dinámica del desastre. Lo ocurrido esta semana con el comandante Jesús Santrich es una muestra de esa realidad.

Santrich se convirtió en una figura paradigmática y contradictoria de la Justicia Transicional de Paz (JEP). Para los defensores y los enemigos del “proceso” tenía que aceptar un juicio montado con falsas pruebas de la DEA para demostrar no tanto su inocencia —que poco les importa— sino su lealtad con las decisiones tomadas recientemente por las Farc.

Pero el problema no es de ahora. Desde mucho tiempo atrás gran parte de nuestro pueblo desconfiaba de todo. Una parte de la gente, incluso que simpatizaban con la guerrilla, pensaba que solo era una estrategia para ganar tiempo y volver a fortalecerse. Y la otra parte, no confiaba en el Estado (y menos en este “gobierno”) y pensaba que les darían algunas gabelas a los jefes que se entregaran, pero exterminarían a los militantes más consecuentes.

Desde el punto de vista de la guerrilla, creían que los acuerdos con el gobierno se podrían sostener por el gran apoyo popular que consideraban iban a encontrar en las mayorías del pueblo. Pero confundían el apoyo a su desmovilización y entrega de armas con el apoyo a su “proyecto”. Y creyeron en las promesas de la oligarquía sin calcular la perfidia y la traición, y menos que el uribismo ganara el “referendo” y recuperara el gobierno.

Las experiencias de Centroamérica mostraban otra realidad. Nos decían que a la oligarquía y al gobierno de los EE. UU. les importa muy poco si nuevos grupos armados ilegales se propagan a lo largo y ancho del país, o se arman disidencias de las Farc o se fortalece el Eln. Todos sabemos que mientras la economía del narcotráfico tenga un fabuloso mercado global, la violencia tendrá suficiente combustible en Colombia. Las inversiones para compañías extranjeras requerirán más seguridad y más gabelas tributarias, pero no será mayor problema.

El gobierno colombiano seguirá diciendo que tiene voluntad de paz y que es la democracia más estable de Latinoamérica, mientras los grupos paramilitares asesinan a diestra y siniestra a líderes sociales y a militantes revolucionarios (sean o no cercanos a las guerrillas) que consideren un estorbo para sus planes de despojo de territorios y apropiación de nuestras riquezas. Y Uribe y Santos seguirán jugando al policía malo y bueno; siempre fue el plan.

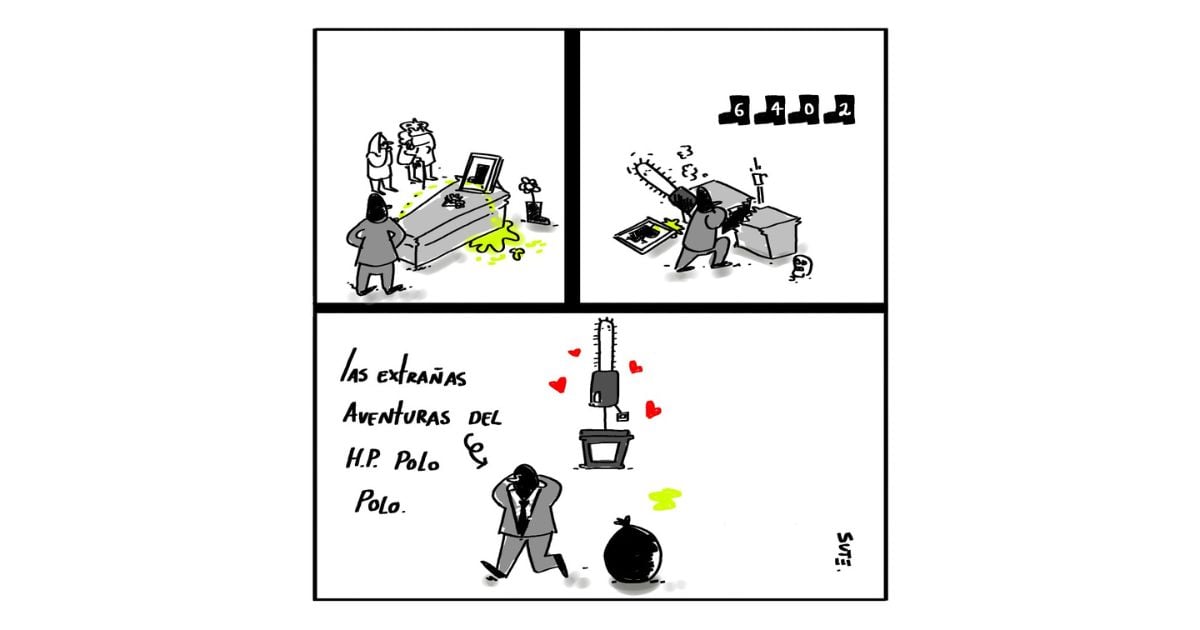

Si Santrich se fugó para esquivar el juicio montado que la DEA orquestó en alianza con el exfiscal Martínez Neira es entendible. Tanto su extradición a los EE. UU. o su asesinato, muy previsible, tendría el mismo efecto dinamitador para el llamado “proceso de paz”. Y si no lo extraditaba la Corte Suprema de Justicia con ese “conjunto de pruebas” que, desde la Fiscalía, Procuraduría y medios de comunicación se posicionaron como “evidencias contundentes de su culpabilidad”, sería la JEP y las cortes las que pagarían los platos rotos.

Definitivamente las Farc tenían que haber declarado la paz unilateral al pueblo colombiano, sin pedirle permiso a la oligarquía y sin acuerdos de ninguna naturaleza. Hubieran tenido que renunciar a unas prácticas no éticas que los separaron del ideario revolucionario y de la histórica resistencia campesina. Y no hacerse ninguna ilusión más allá de reincorporarse modesta y calladamente a las luchas populares que nuestro pueblo siempre ha desarrollado.

Al final, ese ejercicio demagógico con Santos en torno a la “falsa paz” terminó dividiéndolos entre los reincorporados legalizados, los disidentes no armados y los disidentes armados. Mientras tanto, la “guerrillerada” tendrá que sobrevivir apoyándose en pequeños proyectos económicos y enfrentar la tentación de “enmontarse” para continuar una guerra sin pueblo y contra el pueblo, que no tiene más futuro que seguir siendo la “policía rural de los narcos”.

Es una lección para el Eln. Toda guerra sin pueblo se vuelve contra el pueblo.