En la última tarde de su naufragio, Louis Jordan miró al cielo y comprobó que no había ninguna nube. El sol llevaba estallándose en el azul, inmutable, desde hacía una semana. La sangre de los peces crudos que comía no sólo ya no le servía para calmar la sed sino que lo estaba enfermando. Tomó la manta que lo ayudaba a cubrirse del sol, respiró profundo y siguió leyendo La Biblia que llevaba desde que zarpó cuatro semanas atrás desde las costas de Conway en Carolina del Sur.

Siempre le había gustado el mar y a sus treinta y siete años había podido cumplir su deseo de vivir en un barco. Aunque sabía poco de navegación no le había temblado el pulso para adentrarse en el océano en peligrosas aventuras. Nunca había salido mal librado así que, confiado, emprendió su travesía a principios de enero. En los primeros días el tiempo era el ideal y sin ningún problema pudo pescar peces de un tamaño descomunal, él, que nunca había tenido tanta suerte con la pesca, ahora se frotaba las manos con el festín que se guardaba en el refrigerador de la embarcación.

Entonces, el cielo empezó a llenarse de nubes, las olas crecieron y el Ángel, su barco, empezó a zarandearse y a llenarse de agua. No necesitó voltearse para comprobar que el ruido seco que había escuchado detrás suyo era el mástil rompiéndose. Una nueva ola volteó el velero, Jordan voló por el aire y se chocó contra la proa. Cuando se despertó la tempestad había amainado y del Ángel solo quedaba un planchón. Como pudo nadó hasta él y se recostó en la superficie. La Biblia, milagrosamente, apenas se había mojado. Por instinto revisó los víveres que habían quedado, se aferró a una manta y, sin capacidad de maniobrabilidad, esperó que el mar dictara su sentencia.

Así vivió durante 60 días, comiendo los pocos pescados que podía pescar y saciando su sed con su sangre. A veces veía como las gaviotas se dejaban llevar por el viento y, para llenarse de esperanza, creía que el avistamiento de estas aves era el presagio de que pronto vería la costa. Pero esto nunca sucedió.

Con la biblia entre las manos, con la visión cada vez más opaca, Louis Jordan cerró los ojos y rezó. Le pedía a su Dios que del cielo brotara el Maná que había salvado a Moisés y su pueblo en el Antiguo Testamento. Jordan no sabe si fue una alucinación, pero al abrir sus ojos el cielo parecía un techo de zinc. Nubes gordas, inflamadas, estaban sobre su cabeza. Sin que el mar se moviera el agua cayó sobre el Ángel y el náufrago abrió la boca y bebió hasta hartarse. Después del chaparrón una embarcación alemana divisó los diez metros que tenía el velero y pudieron ver a un hombre barbado cubierto por una sábana. Estaban a 200 millas de la costa de Carolina del Norte.

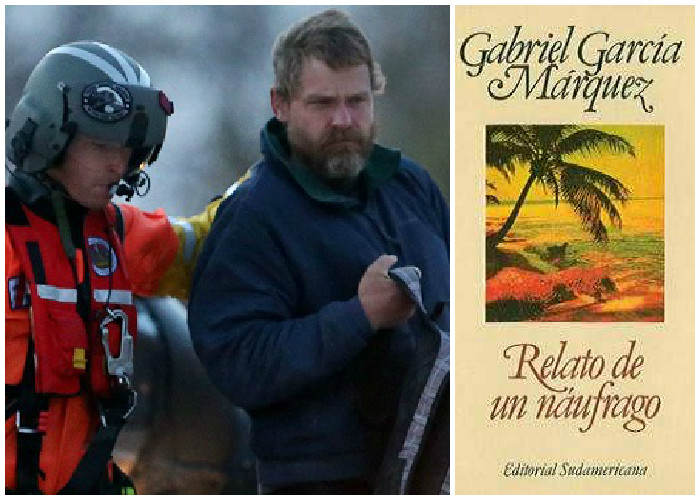

Hacía un mes que la guardia costera había perdido toda esperanza de encontrarlo. Cuando lo rescataron en un helicóptero creían que iban a encontrar un guiñapo ulceroso y agonizante. Louis Jordan, a pesar de que había perdido 40 kilos en las últimas semanas, que tenía el hombro dislocado y estaba deshidratado, todavía tenía el poderoso aspecto de un oso pardo herido.

Ahora, después de su odisea, está descansando en la casa de sus padres. Seguramente recibirá un jugoso contrato por contar su historia en un libro o en una película. Mientras tanto se repone de sus heridas y espera encontrarse bien para volver al mar. Ya ha dejado de ser un novato que soñaba con ser un marinero. Ahora, a raíz de su naufragio, conoce el océano como la palma de su mano. Él sabe que la próxima vez que zarpe no cometerá los mismos errores.

Anuncios.

Anuncios.