La primera noticia de Roberto Rodríguez me llegó a la manera de un dibujo a lápiz en pequeño formato que representaba un caballo y una mujer contra un paisaje atravesado de distintos detalles excéntricos. En ese momento, comienzos de los años ochenta, el caballo, los detalles y la composición intervenida por ciertos planos surreales prefiguraban lo que llegaría a ser con los años de su proceso de crecimiento artístico los elementos identificables de un trabajo que no aparece registrado como debería estarlo en el canon de nuestra pintura del Caribe colombiano, así como en el panorama del arte nacional. Y que sólo algunas pocas personas conocen y reconocen.

Y es cierto, la presencia de Roberto Rodríguez, barranquillero, desertor de la Escuela de Bellas artes de nuestra ciudad ("porque a las pocas semanas de mi ingreso supe de inmediato que la Escuela no me daría lo que yo estaba buscando"), en el ámbito de nuestras artes plásticas, reclama una revisión de nuestros propios parámetros estéticos y de nuestros referentes visuales estén estos conectados con lo convencional y previsible de lo pictórico, o con lo más avanzado y vanguardista que se hace en nuestro medio. Es claro que su lejanía de los espacios de exhibición, de los salones regionales y nacionales y de todo aquello que pueda resultar concesivo y desgastante para la labor artística y para la vida del propio artista, le ha producido una abierta reserva, si no hostilidad, que así como le ha costado estar fuera de ciertos círculos le ha servido también para construirse un mundo de trabajo y de representación muy personal que lo ha llevado a ser una figura excepcional de nuestro arte, aunque no podríamos decir que un extrañado.

Sin embargo, han sido dos barranquilleros quienes mejor se han acercado a la obra y a la personalidad de Rodríguez. El primero es el médico e investigador Joaquín Armenta quien en el primer catálogo del artista reconoce y califica los primeros elementos identificatorios de su trabajo (que vamos a ver presentes de muchas formas en lo sucesivo) quien halla en sus "metáforas oníricas" la presencia de la arquitectura en forma de templetes o baldoquines renacentistas o barrocos, fachadas de catedrales y perfiles de ciudades, la presencia de los animales, en particular del caballo arquetípico Davinciano, la superposición de espacios y planos espaciales y temporales y finalmente la presencia del ser humano.

El vestier (El Hijo y el Espíritu Santo tras bambalinas), óleo /lienzo

El vestier (El Hijo y el Espíritu Santo tras bambalinas), óleo /lienzo

La segunda persona es la poeta María Matilde Rodríguez quien en un párrafo breve traza en clave un perfil afortunado del artista y de su arte: "La vida de Roberto Rodríguez es drástica y disciplinada. No cree que las salidas sean fáciles. Por eso le pone lámparas al cielo de un bosque, esconde las caries en la boca de una mujer hermosa y cualquier despistado que crea ver preciosismo en su pintura es que tiene que ir al oculista y cuadrarse el ojo para encontrar el horror. Las cicatrices se palpan en la mirada del pintor y en la mirada que vuela del cuadro hasta la mesa y se sirve caliente para el que quiera alimentarse".

Lo importante aquí es situarnos frente a la obra de Rodríguez para mirarlo en ese plano diferencial en el que él se ubica frente a lo más visible y representativo de nuestro panorama. Y lo primero que esta mirada nos ofrece es un trabajo que no encaja en los referentes formales y conceptuales a que estamos acostumbrados. La prolijidad del oficio, la calidad de su factura, la ambición de los formatos, el discurso argumental de su relato visual, su inscripción resuelta a una poesía surreal que en virtud del resultado desafía claramente el cliché de lo surreal previsible y fabricado, sucedáneo, que enfermó de gravedad a mucha pintura latinoamericana, la superación del simple prodigio compositivo y el virtuosismo técnico para detenerse en la profundidad de las ideas, todo eso, y lo que queda siempre claro en términos de oficio y de búsqueda, hacen del trabajo de Roberto Rodríguez un caso singular entre nosotros.

El resultado más evidente es la impresión certera de que no parece una obra concebida y producida por un pintor barranquillero en Barranquilla, y eso, que parece poco, no lo es, si pensamos en lo poderosamente distractora y disuelta que puede resultar la ciudad misma para quien pretende concentrarse en un proyecto estético personal. La desestimación de los referentes previsibles del imaginario cultural y social de nuestra realidad local, regional o nacional, para inventarse espacios ilusorios urbanos o naturales alterados por toda la gestualidad surrealista de su pintura, contribuye en mucho a generar esa excepcionalidad de su trabajo. Es otra cosa, pudiera ser la frase con la que calificaramos la experiencia.

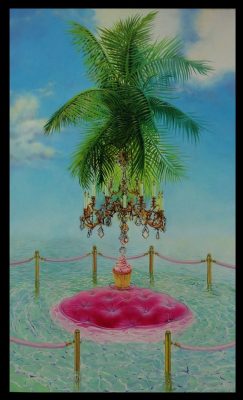

Hipóstasis, de la serie "Resort", óleo/lienzo

Hipóstasis, de la serie "Resort", óleo/lienzo

Uno podría filiar parte de la obra de Rodríguez con cierta pintura y con cierta manera de dibujar de grandes artistas norteamericanos que en los años sesenta y setenta migraron desde o hacia la publicidad, para crear un estilo de ilustración que sobresalía por la espectacularidad de su técnica y por la calidad del acto imaginativo, solo que lo que en ellos es la representación hiperrealista del modelo o la alteración surreal del objeto o de su atmósfera, en Rodríguez termina procesado por un proyecto crítico del mundo contemporáneo en el que la ironía, el humor, la broma imposible, lo paradojal, y, siempre, un despliegue de técnica que a través del dibujo, del color, del objeto escultórico, de la exactitud o de la simple sugerencia, hacen de cada obra una pieza dispuesta para interpelar a su espectador más próximo.