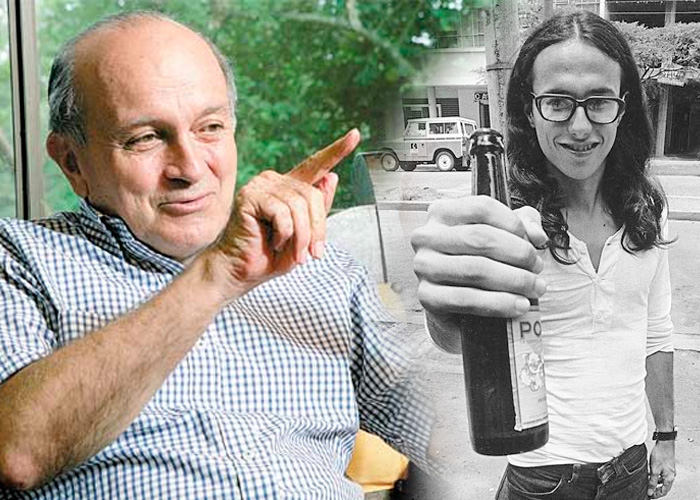

Un día antes de morirse, Andrés Caicedo le entregó el manuscrito de Que Viva la Música a su amigo Gustavo Álvarez Gardeazabal. Al autor de Cóndores no entierran todos los días le impactó tanto la historia de María del Carmen Huerta que al otro día se lo devolvió con anotaciones al mismo edificio Corkidi donde, unas horas después, se tomaría sesenta pastillas de seconal.

Cuarenta años después de esa tarde, Gustavo Álvarez Gardeazabal revela la verdad sobre lo que sucedió en ese pequeño apartamento de la Avenida Sexta de Cali en donde empezaría a gestarse uno de los mitos más potentes de la literatura latinoamericana.

Anuncios.

Anuncios.