La democracia es el gobierno de las mayorías, no el gobierno de los mejores. Hago la salvedad a propósito de la investigación periodística que verificó la hoja de vida de los 278 congresistas, padres de la patria, en las que se halló inconsistencias en al menos 40, una manera elegante de llamar algo que tiene por nombre fraude en el currículum vitae. ¿Pero qué necesidad tienen estos congresistas inescrupulosos de exhibir títulos falsos cuando el cargo que ocupan no requiere ni siquiera ser bachiller?

Por sorprendente que parezca, la Constitución Política, desarrollando el principio de igualdad de mérito de la democracia, no exige título académico para ser congresista, presidente y menos para aspirar a un cargo de elección popular del gobierno local. Se debe aceptar que no estamos en el ideal de gobierno que predicara Platón, según el cual la sociedad debía ser dirigida por las personas más capacitadas, haciendo referencia al filósofo en su época, pero queriendo significar que debía ser una persona instruida en los saberes necesarios del gobierno, que le permitiera desempeñar la tarea de orientar y tomar decisiones con responsabilidad y lograr el bienestar colectivo. Lejos de ese ideal, en nuestro caso, se practica una democracia de maquillaje, donde lo importante no es tanto ser, sino parecer y donde el mérito es sustituido con facilidad por la picardía.

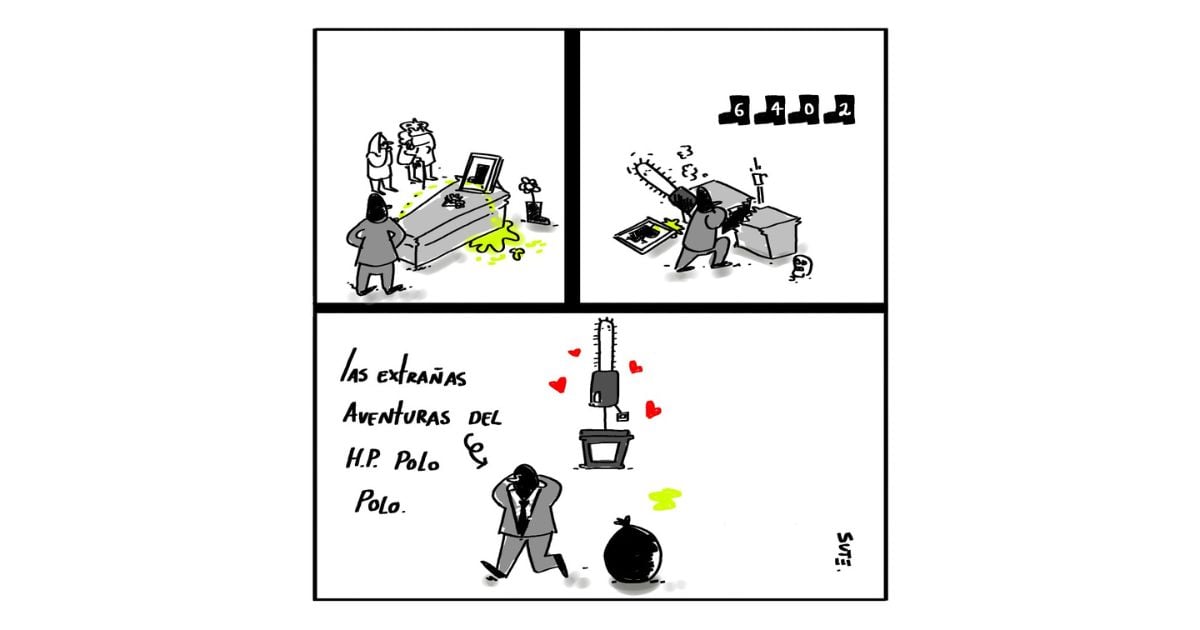

En la mayoría de casos, quienes ascienden al poder no se destacan tanto por ser los mejores en talento y virtud como en sus habilidades para la intriga y la marrullería. Así las cosas, la sociedad es gobernada por hábiles políticos que disfrazan la mentira, desprecian la verdad y se esfuerzan en apariencias.

En la época de la información, la ciudadanía es cada vez más inquisitiva y exigente con sus gobernantes, de ahí que no sea bien visto por la opinión pública que un congresista, presidente, alcalde o candidato a un cargo público, no ostente un título académico, aun cuando no sea requisito para ocupar dicho cargo. De suerte que al ser reprochable socialmente, algunos políticos sin escrúpulo quieran acreditar en apariencia ciertas competencias en un área específica del conocimiento, acudiendo a la falsedad. Temen la sanción social, pero no les importa el reproche moral, su conciencia ya no les advierte que ese acto fraudulento y desleal con el electorado es más condenable que no tener en realidad un diploma. Muchos políticos en carrera, absortos por la vanidad y sus apetitos justifican los medios por el fin.

En ese campo de maleza y espigas intentan florecer quienes se han ocupado de formarse para servir mejor y que entienden que el ejercicio de la política debe profesionalizarse, porque donde no distingue la ley si lo hace la naturaleza, basta observar las diferencias entre una sociedad en ruinas dirigida por incapaces y mediocres, de aquellas que son gobernadas por hombres con mérito académico y moral.

Aquí lo reprochable no es la falta de título académico, pues hay muchos que sin tenerlo enaltecen la comunidad con su capacidad de servicio. Lo sancionable es que acudan a la mentira para intentar parecer lo que no son, pues la falsedad que predican en su hoja de vida los desacredita para confiarle las tareas de hacer las leyes y manejar el presupuesto público de un Estado.

Así las cosas, estamos al frente de una meritocracia, con las características que apuntó el filósofo José Ingenieros: “Cuando las miserias morales asolan a un país, culpa es de todos los que por falta de cultura y de ideal han sabido amarlo como patria: de todos los que vivieron de ella sin trabajar para ella. Nadie piensa donde todos lucran; nadie sueña donde todos tragan. (…)El mérito queda excluido en absoluto; basta la influencia. Con ella se asciende por caminos equívocos. Halagar a los ignorantes y merecer su aplauso, hablándoles sin cesar de sus derechos, jamás de sus deberes, es el postrer renunciamiento a la propia dignidad”.