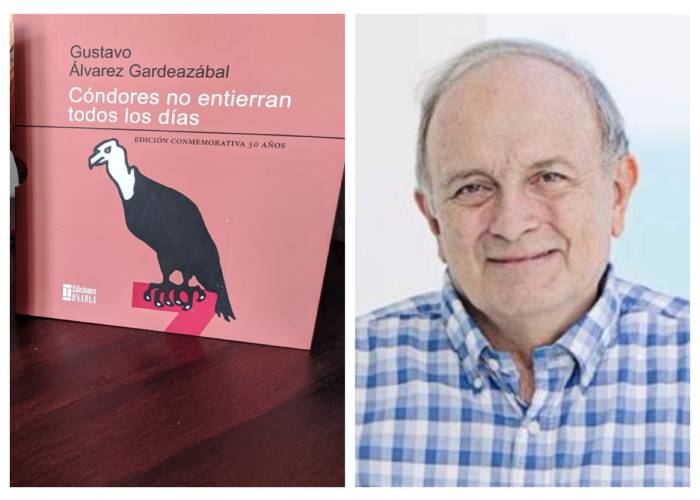

Recuerdo que leí Cóndores no entierran todos los días cuando cursaba grado sexto en la Escuela Normal Superior de Zarzal. Aún no entendía mucho de literatura, pero gracias a mi mentora y guía literaria Gladis Dávila de Sarria, admiradora del gran escritor y analista Gustavo Álvarez Gardeazábal, lo conocí. Él, que ha sobrevivido y sigue en pie frente a un sistema que lo ha perseguido por no tener pelos en la lengua, siempre “soportando”, como él lo sabe decir.

Creo que leí cuatro veces esta obra. Me identifiqué con ella por haber vivido la cruel violencia en mi infancia. Después de leerla detenidamente fui a casa de mi profesora de literatura y le pregunté dónde podría encontrar al escritor Gardeazábal; lo quería conocer para que me escribiera el prólogo en un libro que yo había escrito, llamado El rastro de la guerra. Entonces ella y yo, de manera muy dedicada, comenzamos la búsqueda en periódicos, revistas y hasta en la radio para poder encontrar al autor de Cóndores, pero por esos días no fue posible hallarlo.

Después de dos años, ya estaba en grado octavo, me obsequiaron la película dirigida por Francisco Norden. Me impresioné aún más al ver cómo León María Lozano, el Cóndor, el jefe de los pájaros en Tuluá, ordenaba los asesinatos de tantas personas para luego ir a misa.

Seguí en mi persistencia y, en 2010, al fin pude contactar al escritor en su casa en la ciudad de Tuluá, donde transmitía La Luciérnaga. Allí me obsequió su libro original de Cóndores y lo volví a leer. Cada vez que lo leo me encuentro con apuntes curiosos que me confunden, pero que me sitúan en la radiografía de un país que nos muestra la realidad, y que hoy, después de 50 años de haber publicado esta obra magna, nos deja ver que los cóndores siguen vivos.

Anuncios.

Anuncios.