Hablemos pues de esos 8 millones de niños, niñas y jóvenes que hoy completaron tres semanas sin clases. Sobre ellos quedan claras varias cosas. En primer lugar que están solos, que la familia promedio en Colombia no tiene tiempo para educarlos ni fuerzas ni medios. Que la clase trabajadora se encuentra tan precarizada que debe sacrificar la formación de sus hijos a cambio de un salario de hambre. Tragedia. Para millones de niños, es la escuela o es la calle. En la ecuación, la familia aparece como un espacio que oscila entre la violencia y la ausencia y del cual todo el mundo quiere escaparse.

Por su parte, en la calle promedio en Colombia reinan la violencia y la trampa. Violencia contra la diversidad sexual, contra las mujeres, contra los liderazgos comunitarios, contra los consumidores, los barristas, los universitarios, los jóvenes que desafían la autoridad. Reinas callejeras son desde la trampa simple del ladrón de carteras hasta la trampa grotesca del policía corrupto. Esta calle particular significa un enorme riesgo para los ocho millones de niños que hoy se encuentran sin clases, de ella son frutos comunes las pandillas, las armas, las drogas, las mafias y el no futuro. La mayoría de quienes egresan de la universidad de la vida lo hacen heridos y con ganas de venganza.

En tercer lugar queda claro que la escuela tampoco es mucho mejor que las dos anteriores. Son tan difíciles las condiciones estructurales, tan perversos los estímulos del gobierno, tan precarias las condiciones laborales de los docentes, tan caducos los métodos de enseñanza y los planes de estudio, tan cerradas las mentes de algunos (muchos) directivos docentes, tan antidemocráticas las decisiones, tan abusivos los castigos y evaluaciones, tan asentados los autoritarismos, que la mayoría de los estudiantes se gradúan (o son excluidos) del Sistema completamente frustrados consigo mismos y presas de una profunda ignorancia.

Cuando los docentes decimos que entramos a paro justamente por esos ocho millones de niños, niñas y jóvenes, en realidad acortamos un argumento un poco más complejo. Estamos en la calle y seguiremos saliendo cada vez que reunamos las fuerzas necesarias para hacerlo, porque no podemos ver impasibles el derrumbe de lo que más amamos. Estamos en la calle para darle sentido a nuestro trabajo, para gritar, acaso para gritarnos a nosotras mismas que estamos vivas y que mientras lo estemos será posible soñar y construir un mundo nuevo. El paro es por ellos y por ellas, porque salir de las aulas garantiza que cuando volvamos seremos capaces de unirnos mejor para construir una escuela en resistencia frente al absurdo.

No es, por lo tanto, ni remotamente cierto que estemos peleando por una limosna salarial, aunque esa lucha demuestre claramente la miseria con la que actúa el mal gobierno. Tampoco puede ser para aumentar el botín que se roban los mismos que escatiman el salario de los maestros. La lucha es para demostrar, acaso demostrarnos, la fuerza de la que somos capaces. Una fuerza que no puede seguir siendo excluida de la política, que no puede seguir siendo simple operaria de las directrices de un Ministerio pantallero y mediocre.

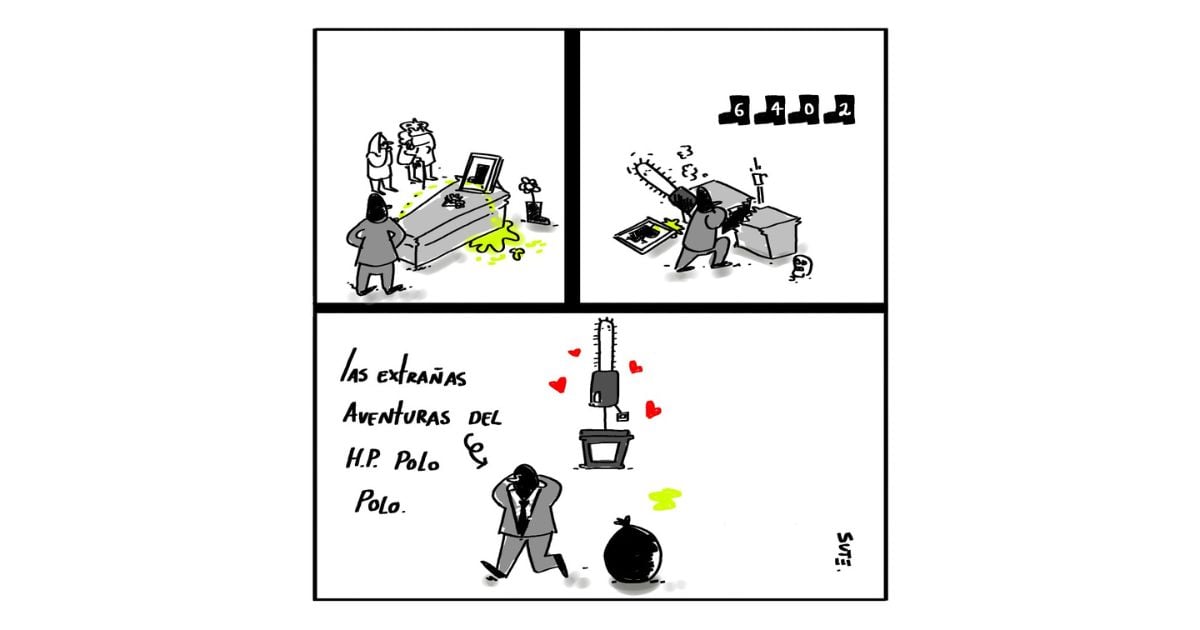

Y sí, en las calles los profes también (se) educan. Pero de todas las lecciones tal vez la más importante sea aquella de haber subrayado la necesidad de que la sociedad delibere y legisle sobre la educación que merece, desde la base y para la base. Sobre la urgencia de profundizar la democracia escolar para orientar los proyectos educativos institucionales hacia la garantía plena de los derechos de esos ocho millones de niños, niñas y jóvenes por los que tanto se lamentan los tecnócratas que apenas los cuentan como si fueran cifras.