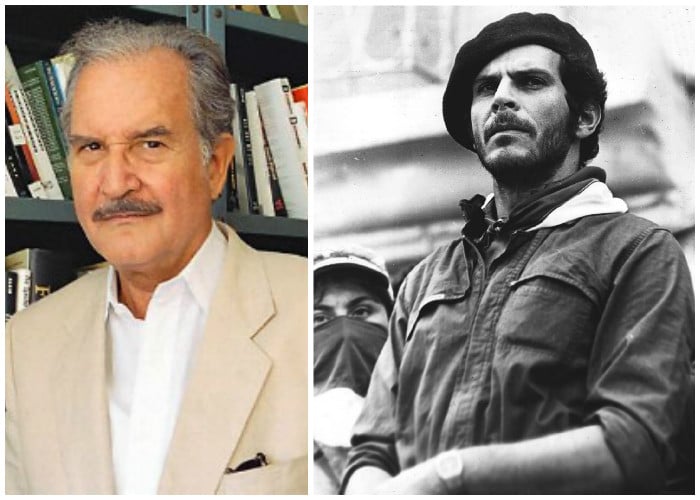

El escritor mexicano Carlos Fuentes siempre tuvo admiración por la figura del comandante del M-19 Carlos Pizarro. Durante los últimos 20 años de su vida intentó terminar la biografía del mítico guerrillero. Para realizar la investigación consultó a su amigo Gabriel García Márquez, el ex presidente Belisario Betancurt y a su compañero de lucha Antonio Navarro Wolf.

El peruano Julio Ortega realizó una labor detectivesca durante cinco años intentando unir los manuscritos de la novela que estaban desperdigados entre México y Londres. El próximo jueves 19 de mayo se lanzará el libro editado conjuntamente por las editoriales Alfaguara y el Fondo de cultura económica de México.

Hay hombres a los que recuerdas aunque nunca los hayas visto.

Estaba seguro de que yo nunca había puesto los ojos en el hombre joven que se sentó al lado derecho de mi fila de butacas en el avión. Nos separaba el pasillo.

Llamó mi atención, apenas ocupé mi lugar, la confusión inasible provocada por quienes debían permanecer más tranquilos. Noté la dificultad con que disimulaban los movimientos agitados de la manzana de Adán. Y aunque eran hombres altos, de buen perfil, de pelo bien cortado, rizado, desvanecido por un buen peluquero, olían mal, a loción barata. Sus miradas estaban vacías, desprovistas de cariño. Eran autómatas abocados a su profesión. Rodear, proteger, pero sin amor. Eran inconfundibles. Eran guardaespaldas.

Todo lo recuerdo desafocado, como en una fotografía de batalla.

Lo único nítido era la figura del hombre joven protegido por los guardaespaldas que por momentos ocultaban el perfil del hombre joven sentado al lado derecho de mi fila en el avión.

No sé por qué, recordé una frase de Alfredo de Vigny que me acompaña a lo largo de mi vida: "Ama intensamente lo que nunca volverás a ver".

A una mujer se le puede preguntar, aun al precio de hacer el ridículo, "¿Por casualidad, no nos hemos visto antes?". La relación entre hombres no soporta estas coqueterías. Hay que estar seguro. Nos conocimos en tal lugar. Fuimos juntos a la escuela. Jugamos en el mismo equipo.

A este hombre yo nunca lo había visto antes. No tenía pretexto para acercarme a él. Sin embargo, ello no disminuía mi atracción hacia una persona a la que comencé a construir desde adentro, sin más datos que su presencia física. Vigoroso aunque vulnerable, a la vez tierno y amenazante, como si su peligro máximo fuese la necesidad de proteger lo íntimo mediante una coraza de voluntad guerrera.

Así lo imaginé, ubicándolo casi en un corrido mexicano, un vallenato colombiano o, ¿por qué no?, una canción de gesta.

Noté en él, cuando subió al avión, un andar doloroso, prevenido, cauto, que convertía el 727 en parte de una naturaleza arisca, a la que él ascendía como se sube a una montaña hostil o se enfrenta a un águila vengativa.

Por otra parte, mi joven y bello desconocido transformaba el aparato, casi, en un seno materno, acogedor, en el que el hijo pródigo se protege, acurrucado, a salvo finalmente de los peligros del mundo...

¿Dónde lo había visto? Repasé mentalmente fotografías, amistades, películas, noticieros de televisión... Quizás. El problema era que cada una de esas posibilidades expulsaba la fisonomía del hombre sentado a mi derecha, junto a la ventanilla, del otro lado del pasillo.

Lo rodeaban, en la fila precedente a la suya, en la de atrás y en los asientos contiguos, los inconfundibles guardaespaldas a los que ya mencioné y a los que ahora recorrí con atención (no diré que con fascinación). La rigidez armada de los cuerpos. Las abultadas corazas debajo de los trajes negros. Los chalecos metálicos pugnando por asomarse detrás de las corbatas mal anudadas, manchadas de grasa, enviadas demasiadas veces a la tintorería... Hacían gala bruta, inconsciente, de su misterio. No tenían ninguno salvo el de no saberse transparentes. Los pechos de metal estaban a punto de romper el trabajoso botón de la camisa.

Crucé mirada con el hombre joven cuando todos fuimos invitados a tomar nuestros asientos y abrochar los cinturones de seguridad.

No he visto ojos más melancólicos en alguien de mi mismo sexo. Mirada más lejana, amorosa, tierna, risueña, hundida en cuencas tan sombreadas, románticas, como las de un poeta del siglo diecinueve que jamás hubiese pensado en suicidarse, hasta hacerlo. O en vivir hasta viejo, sabiendo que el mar y la tormenta, el duelo y la fiebre no le darían larga vida.

Tenía el pelo ensortijado, abundante y cobrizo, el bigote crespo y tan ancho como la boca grande, sonriente, dada a desmentir la tristeza de la mirada.

Tan llamativo y carnal era su bigote que si lo hubiese dejado crecer más, la boca habría crecido con él.

¿Por qué no usaba casco?, me dije sin razón alguna, sorpresivamente. Se lo pregunté, viéndole sentado allí, rodeado de gente armada, se lo dije en silencio: "Ponte tu casco pronto, ármate ya, no ves qué indefenso estás, pobrecito de ti, tan guapo, tan joven, tan melancólico, tan desamparado. ¿No tienes padres, hermanos, hijos, mujeres, compañeros que añoren fervientemente tu vida, tu cercanía?" Sigue, sigue. No sé tampoco por qué ese verbo, en forma imperativa, cruzó por mis labios. Debes seguir, quienquiera que seas, como sea que te llames, no te detengas, no me preguntes por qué, pero yo sé que te necesitamos. Todos te necesitamos...

"No te detengas. Sigue." Tenía un perfil perfecto y ojos de santo fallido.

La cabeza desnuda, la sonrisa desnuda, las manos que se levantaron un instante para arreglarse el pelo, rascarse el cuello donde la barba pugnaba por renacer.

El rumor del Boeing 727 lleno de pasajeros entre Bogotá y Barranquilla. El despegue. El avión portado ya por su propia fuerza, cursando las olas del otro gran océano que es el cielo, promesa de infinitud, acercamiento de nuestras manos endebles al misterio de lo que nunca empieza y nunca termina, la idea insoportable, aterradora, de un universo sin principio ni fin en el que nosotros, sólo nosotros, somos la excepción a la regla, la mortalidad sabia y prevista, la voz que les dice a la montaña, a las estrellas, a las especies inconscientes de su propia muerte, el perro y la rana, el tiburón y el cóndor: -Tú no sabes lo que es la muerte...

Volábamos sobre la gran sabana hacia las montañas que son el puño cerrado del país. Quería admirar ese gran tapete de billar que rodea Santafé de Bogotá. Me distrajeron las azafatas que se disponían a ofrecer bebidas. La señal de no fumar y de abrocharse los cinturones se había apagado. Allá lejos, al fondo del pasillo, otra aeromoza se retrasaba en demostrar las medidas de seguridad.

El avión iba lleno. Muchos hombres viajaban con el sombrero puesto, delatando (ostentando, quizás) el orgulloso origen regional. Hombres de Boyacá, sombrero negro, ruana, bigote corto.

Antioqueños de chamarra y sombrero vaquero.

Costeños de sombrero alero.

Monjas. Mujeres con copetes duros, laqueados como un piano de cola, al estilo de la señora Thatcher.

Y una joven señora guapísima, desinteresada en sus hijos que jugueteaban con las bolsas de vómitos y los cartones plásticos descriptivos de las medidas de seguridad del avión. Guapísima mujer como sólo las colombianas lo son a veces, con un relámpago rubio y moreno a la vez, una mezcla perfecta de tonos luminosos y sombríos.

Como el propio hombre que había capturado mi atención, esta bella señora era ojerosa y melancólica, pero con una sonrisa de destellos. Mientras leía la revista de modas y cruzaba las piernas largas, asomando una de ellas más allá del límite permitido del asiento, la pierna alargada sobre el pasillo, el zapato delicado, amoroso como un guante, colgando juguetona, descuidadamente, del hospitalario pie. La pierna bronceada, depilada.

Imaginé que la bella señora podría ser la pareja del hombre buen mozo con ojos soñadores y labios sonrientes que se rascaba el nacimiento de la barba en el cuello en el instante en que las balas le atravesaron la garganta la cabeza las manos, todo lo que traía desnudo fue cruzado por un rayo: quince balas.

Unas dieron en el cuerpo del hombre, otras, en el fuselaje del avión, los sesos se desparramaron, fueron a embarrarse contra la ventanilla, cubriéndola de nubes. Un borbotón de sangre se le vació por el cuello. Las manos eran ríos colorados buscando desesperadamente el gesto final, la despedida, el torneo.

-Ha muerto Aquiles -dije espantado, sin saber por qué, irguiéndome fuera de mi asiento, atrapado por el cinturón de seguridad, la Coca-Cola derramada sobre mi pantalón, la confusión y los gritos ocultándome la escena, mi voz tratando de decir la oración, el responso, el poema: Ha muerto Aquiles.

Lo hirieron en sus talones, su cabeza, su cuello, sus manos, todo lo que él tenía para mostrarle al mundo para que el mundo lo amara, aunque el mundo lo matara.

Murió la voz que les decía a los demás: No sólo soy coraza de guerra.

También soy cabeza de paz.