El martes 19 de septiembre del 2017 Fernando Vallejo regresaba a su apartamento en la Colonia Condesa en el D.F después de estar unos días en la Feria del Libro de Cúcuta. Las sirenas que anunciaban terremotos sonaron por toda la ciudad en uno de los tantos simulacros. Dos horas después todo empezó a bambolearse. Vallejo intentó a agarrar a David Antón, su pareja desde hace cuarenta años, pero él se quedó quieto en el sofá. Oliva, la mujer que los ayuda en el apartamento, lo acompañó a la terraza. Vallejo, que sobrevivió a los devastadores terremotos de Managua en 1972 y el del D.F en 1985, sabía que de nada valía resguardarse en los marcos de las puertas, que la única esperanza de sobrevivir era correr hasta la terraza.

Desde allí Vallejo, que no tenía gafas, oía el estruendo de los edificios que se desplomaban en la vieja colonia. Su único miedo no era salir despedido por el balanceo mortal. Su único miedo era lo que le pudiera pasar a David Antón. Minuto y medio después la tierra se aplacó, bajó y vio a su compañero quien permanecía tranquilo, como la época, a finales de los años sesenta, cuando lo conoció en una fiesta en el D.F. Antón tenía 40, Vallejo 26. Antón ya había ganado un Ariel –El Oscar Mexicano- trabajó con María Félix, Emilio “El Indio” Fernández y le hacía escenografías a Jorowsky. Era el escenógrafo más prestigioso de México. Vallejo apenas era un aspirante a cineasta. Se fueron a vivir juntos a ese apartamento en 1971. Ahí recibieron durante años a amigos, a colombianos que sólo buscaban un almuerzo los domingos. Ahí resistieron el terremoto de 1985 que provocó la muerte de más de 10 mil personas.

El ascensor no servía. Los bajaron por las escaleras. Duraron hasta la noche para volver a subir al séptimo piso. Usaron las escaleras. Se quedaron ahí hasta el otro día a pesar de que los socorristas lo desaconsejaban. Habría réplicas, no había luz, agua, ni gas. La colonia Condesa era la que más había sufrido.

Desde ese día la salud de David Antón se fue deteriorando. El ascensor del edificio nunca se arregló. Cada vez que ambos querían salir a darle la vuelta a Amsterdam, la calle circular que alguna vez fue el hipódromo de México y que queda a unos cuantos metros de su casa, tenían que bajar decenas de escaleras y después subirla. A la única que le entusiasmaban esos paseos era a Brusca, la última perra que tuvo la pareja.

David murió a los 94 años a finales del 2017 y a Fernando se le acabaron las razones para estar en México. En enero del 2018 decidió regresar a Medellín, su odiada y siempre recordada Medellín. Allí tenía su refugio, Casablanca la bella, la casa de su infancia en Laureles, cuando ese barrio, arrasado ya por lugares de rumba, supermercados y horrendos edificios, era el más bonito de Medellín.

Gracias a su hermano Carlos esa vieja casa de cielo raso alto, que estuvo casi abandonado y gobernado por las ratas, fue reformada en el 2015 sólo para que Fernando no perdiera su contacto con Medellín. Estaba lista para que el hermano escritor regresara. Allí llegó, a los 76 años. En la enorme sala un Steinway regalado por su hermana Gloria es el único que hay en esa enorme casa. Del instrumento sale la única música y el único ruido que suena en ese lugar desprovisto de radios, televisores y otros electrodomésticos.

A regañadientes Vallejo le aceptó a sus hermanos otro regalo, una flecha para mantenerse comunicado, una flecha en donde pocas veces contesta, una flecha que se mantiene la mayoría del tiempo apagado.

Por el corredor los pájaros vuelan. Los pájaros viven en los borracheros que están en los dos patios de la casa. Vallejo, que sólo lee lo necesario, se distrae viendo a los pájaros volar. De México Vallejo solo trajo un baúl y dos maletas. Ahí todavía estaban viejas películas caseras donde se veía Casablanca la Bella cuando aún la habitaban sus seres queridos, los que más amo, su papá, su mamá de la que convirtió una de las mamás más odiadas del arte junto a la del cineasta Rainer Werner Fassbinder. La casa es blanca y tiene un aire de monasterio que la personalidad austera de Vallejo termina de darle santidad. Es increíble que el mismo hombre que escribió La puta de Babilonia irradia tanta paz espiritual. Las camas son de caoba y el único cuadro que habita sus blancas paredes es una imagen de San Francisco de Asis que le regaló uno de sus tantos amigos católicos. En la nevera por lo general no hay mucho que comer y un letrero “No comer carne es dejar vivir a los animales” advierte del Menú que se sirve diario allí.

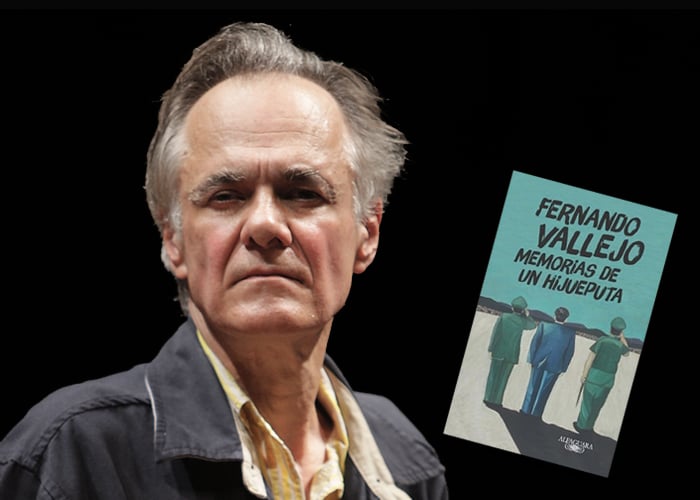

Casablanca resistió al olvido y al avance del progreso que en el tercer mundo se cuenta es apunta de paletadas de cemento. Nada la tumbará. Vallejo, como un fantasma, la habita. En ese lugar, cuando se aburre de tocar el piano, toma su computador y comienza a traicionarse: la promesa que hizo en el 2002, cuando terminó su desgarrador libro El desbarrancadero, no ha podido cumplirla, Vallejo no para de escribir. Con Memorias de un hijueputa, escrita en su amada casa, ha comprobado que sigue siendo el escritor más importante de Colombia

Anuncios.

Anuncios.