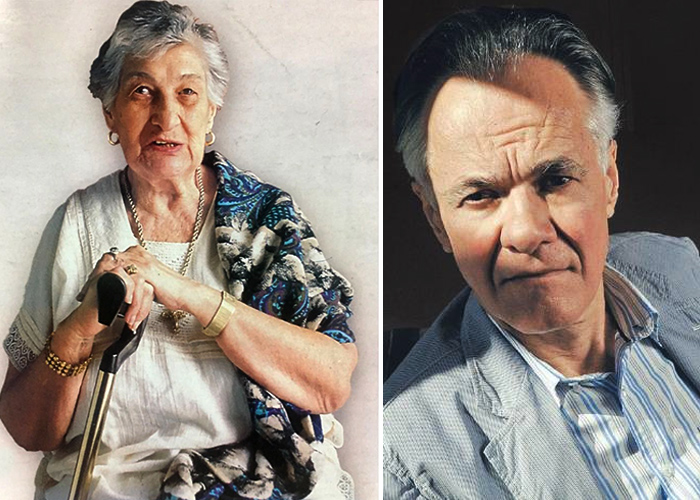

Cuando Fernando Vallejo se enteró que su madre, Lía Rendón, había muerto en la vieja casa de Laureles a los 86 años, decidió encerrarse un par de días en su cuarto. David Antón, el hombre que amó durante cuatro décadas y con el que vivió durante cuatro décadas en el apartamento de la calle Amsterdam en plena colonia Condesa del D.F. lo trató de convencer de regresar a Colombia para ir al entierro. Vallejo sabía que todo era inútil. El final lo preveía desde que dos meses atrás, en abril del 2007, le habían amputado a Lía una pierna por los problemas circulatorios que terminaron matándola.

Los que hayan leído El desbarrancadero, la obra cumbre de Fernando Vallejo, pueden creer odiaba visceralmente a su madre. Vallejo, como lo ha dicho más de una vez Gloria, su hermana pianista y profesora de lingüística, “agrede todo lo que quiere”. Como todo gran escritor, Vallejo encarna un personaje en cada nuevo libro. Es un actor. El rompimiento entre madre e hijo nació después de la muerte de Aníbal Vallejo Álvarez, el padre. Fernando lo adoraba. Fue su inspiración. La carrera de este político antioqueño fue destacada: Ministro de Fomento en la presidencia de Guillermo León Valencia y mano derecha de Laureano Gómez en el Congreso de la República. Cuando iban a la finca en Támesis, Vallejo Álvarez llevaba a sus amigos, entre los que se contaban destacados abogados y poetas que recitaban, alebrestados por el aguardiente, los versos de Petrarca. El papá les regalaba a sus cinco hijos, cada vez que podía, pianolas, guitarras o cualquier otro instrumento. Los Vallejo tuvieron en la década del sesenta el único órgano eléctrico que había en Colombia.

La casa de Laureles se la pasaba lleno de muchachos. Lía Rendón los atendía con alborozo. Al ver las cintas en 8 m.m que aún quedan de esa época añorada, se ve la felicidad de los muchachos. Se bañaban en la piscina del patio e incluso se aventuraban a hacer pequeñas películas caseras. Lía y su esposo tenían una voz portentosa. Ambos cantaban en el coro de la iglesia del barrio. Vallejo fue el primero de los cinco hijos en irse de la casa. A Laureles llegaban las noticias que alarmaron la moral católica de los Vallejo: Fernando se había ido a vivir con un hombre en México. Fernando se declaraba abiertamente gay.

Solo regresó a la casa cuando su papá estaba muriendo. Trajo veinte maletas llenas de regalos. Fernando no era generoso: lo daba todo. Cuando la familia abandonó la vieja casa de Laureles, lo único que habían era maletas que había dejado Fernando en cada uno de sus regresos. Ésta vez había vuelto porque sabía de medicina y tenía fe: creía que lo podía salvar a Don Aníbal. Al poco tiempo cayó enfermo Darío, su hermano y cómplice de cientos de rumbas. Le hizo sueros, lo puso a fumar marihuana, le hizo ungüentos para atenuar el malestar que generaba en la piel el sarcoma. Nada funcionó. Los dos murieron. Impotente y rabioso, Fernado Vallejo empezó a encontrar un culpable: Doña Lía.

Se juró no regresar a la casa de Laureles. Para exorcizar sus demonios escribió la terrible agonía de Darío en El desbarrancadero. Cuando Doña Lía lo leyó se encerró durante tres semanas a llorar en su cuarto. El libro estaba lleno de frases de odio contra ella. No había sentido tanto dolor desde el suicidio de Silvio, uno de sus hijos menores. Poco a poco se le fue atenuando la tristeza, la desilusión y empezó a leer, con juicio, lo que había escrito su hijo. A los 80 años entendió que Fernando, como Celine, eran escritores diferentes porque se comunicaban a través del pesimismo, de la ofensa a sí mismo, a lo que aman. Le gustó tanto esa relectura que escribió un prólogo al libro. 80 páginas que Carlos, otro de sus hijos, mecanografió bajo la atenta revisión de Lía. El escrito permanece inédito.

Ilda murió en el 2007. Al entierro fueron todos sus hijos menos Fernando, el eterno ausente. Ahora, a sus 76 años, ha regresado a vivir sus últimos años en la casa de Laureles, al arrullo de su piano, haciendo las paces con sus viejos fantasmas