Griselda, quien estaba tan orgullosa de ser paisa, no nació en Antioquia como muchos afirman. Ella, racista y prejuiciosa, se moría de rabia cada vez que le recordaban que había nacido en Cartagena. Su madre, Ana Lucía Restrepo, era la humilde empleada de un poderoso hacendado. Quedó embarazada de él y en silencio tuvo a la niña. Cuando le recordó a su patrón el origen del bebé este la echó de la finca en donde vivía desde hacía cinco años y con una miserable indemnización le cerró la puerta en la cara.

A Ana Lucía no le quedaba otra opción que regresar a Medellín, llevando en la frente el estigma de ser madre soltera.

Se ubicaron en el Barrio Lovaina y allí la bastarda fue creciendo, a la buena de Dios, entre sus peligrosas calles. No fue a la escuela ni aprendió a leer o a escribir. Eso sí, a los 11 años era una avezada carterista. Con otros muchachitos del lugar montaron una banda en donde ella era el jefe. Un día deciden dar el gran golpe que los sacará de una buena vez del roto en donde estaban hundidos: secuestrar a un adinerado niño de 9 años. Lo tuvieron encerrado en un taller abandonado por más de 15 días. La familia del pelado era dura y no aflojaba. Griselda, quien acababa de cumplir 12, dio un rotundo golpe de autoridad entre sus compañeros al tomar una pistola y sin pestañear dispararle en la frente a su secuestrado. Con esa primera muerte empezó la leyenda negra.

Ya quinceañera era una temible delincuente. Los hampones más grandes la codiciaban. Era una rellenita, apetecible y precoz pin-up. De entre todos los pretendientes que tuvo para escoger se casó con Carlos Trujillo, un elegante, seductor y borrachín falsificador de visas. Duraron varios años, muchos teniendo en cuenta la agitada y promiscua vida de los mafiosos colombianos de la década del setenta. La muerte los separó: a Carlos su sed inagotable le produjo la severa cirrosis que terminó devorándolo. Con él tuvo tres hijos.

La reina de la mafia en sus años de esplendor

A la viuda el duelo le duraría más bien poco: a los tres meses de la muerte de su marido ya vivía con su amante Alberto Bravo. Él la inició en el tráfico de la cocaína y ella fue una alumna aventajada. No bastó mucho tiempo para que ella, siempre obsesionada con el dinero y el poder, manejara los hilos del negocio. Para imponerse en un mundo dominado por machos Griselda usó la crueldad pero también la inteligencia; ella innovó la manera de introducir la droga en los Estados Unidos. Fue la primera en contratar señoritas a los que les rellenaba sus sostenes y tacones de cocaína utilizando ingeniosos compartimentos y así las mandaba a Gringolandia. Fue la creadora de las mulas. Para ella no había nada imposible: Una vez, en plena celebración por el bicentenario de la independencia de Estados Unidos, se las arregló para que el buque Gloria de la armada nacional metiera a territorio norteamericano un cuantioso cargamento de cocaína.

En 1976 ya era la reina del narcotráfico. Alberto Bravo fue desplazado por sus múltiples amantes y al poco tiempo se convirtió en una pálida sombra de lo que había sido. Griselda no sólo estaba harta de él sino que desconfiaba de sus andanzas. Ella creía que le estaba robando y por eso decidió encararlo. En una afiebrada discusión en Medellín los dos novios se trenzaron en severa balacera. Él recibió dos disparos en la cabeza y ella fue herida de gravedad en el estómago. Al lado de ellos un rosario de guardaespaldas caídos terminaba de completar el sangriento cuadro. La compasionata era una gata y tenía siete vidas.

Sobrevivió y otra vez había quedado viuda. Como le daba tanto miedo dormir sola se fue a vivir con Darío Sepúlveda. Según el narcotraficante norteamericano Max Mermelstein él era “Un tipo bien parecido. Medía como 1.75 metros, tenía el cabello algo canoso y su rostro estaba tostado por el sol. Vestía elegantemente. Con sólo verlo se adivinaba que le dedicaba gran atención a la ropa. Llevaba pantalones de seda y calzaba zapatos italianos finos, y parecía la viva estampa del amante latino”. Detrás de esa cuidada imagen se escondía la de un hombre de vicio y revólver. Darío fue el gran amor de la viuda, con el que tuvo tal vez su hijo más querido y por el que más pelea dio: Michael Corleone Sepúlveda. Ella admiraba el papel de Al Pacino en El padrino y producto de esa obsesión por la película de Francis Ford Coppola, la bautizaron con el remoquete de La madrina.

Dario Sepúlveda, tercer esposo de la viuda negra, carga en sus brazos a Michael Corleone Sepúlveda

Era 1978 y Griselda teñía de rojo las calles de Miami. Para imponerse no dudaba de usar la fuerza, la crueldad absoluta y extrema. Uno de sus enemigos más encarnizados era el brutal narco y sicario Luis Fernando Arcila Mejía, mejor conocido como Papo. Blanco se gastó toneladas de dólares intentando matar al pistolero pero el tipo estaba cruzado por una poderosa bruja: las balas no lo tocaban, las dagas más afiladas no lo penetraban, el veneno se diluía en su sangre. Una vez estuvo muy cerca de lograrlo. Contrató a dos marielitos cubanos y les dio a cada uno una bayoneta vieja, punzante y oxidada “Si no lo mata la herida lo mata la infección más hijueputa” Rezongaba La madrina.

Supieron que Mejía regresaba a los Estados Unidos y para atentar contra su vida escogió el lugar más improbable: la custodiada aduana del aeropuerto de Miami. En una acción insospechada, emulando el asesinato del judío Hyman Roth en la segunda parte de El padrino, uno de los marielitos, al que llamaban Miguel, se dirigió directamente hacia Papo y como si fuera a saludar a otra persona agarró al mafioso por detrás del cuello y comenzó a hundirle la bayoneta en el pecho. Lo apuñaló unas ocho o diez veces.

A Miguel lo agarraron preso y Mejía quedó tendido en el piso, entre un charco de sangre. Todos creían que el pistolero había muerto pero no, al tipo un poderoso hechizo lo protegía. Una vez se recuperó de sus múltiples heridas y le reemplazaran sus conductos internos por mangueras de plástico, lo pusieron preso y lo condenaron a 30 años de cárcel.

Cada vez que se tomaba sus aguardientes y se metía sus pases de coca, a Griselda le daba por hablar de sus fechorías. Una vez, ante un público expectante y embalado, contó porque se había ganado el sobrenombre de La compasionata. Ella había conocido a un vendedor de armas que tenía acceso a pistolas y metralletas de última tecnología. A la reunión, efectuada en el cuarto de un hotel de Miami, asistieron su hijo Osvaldo, un punketo de 16 años que había sido iniciado por la propia Griselda en el mundo de la droga y el asesinato y sus dos sicarios de confianza, “Toto” y “Riverito”. El traficante no se callaba y para ganarse el respeto de La viuda negra comenzó a alardear de sus contactos.

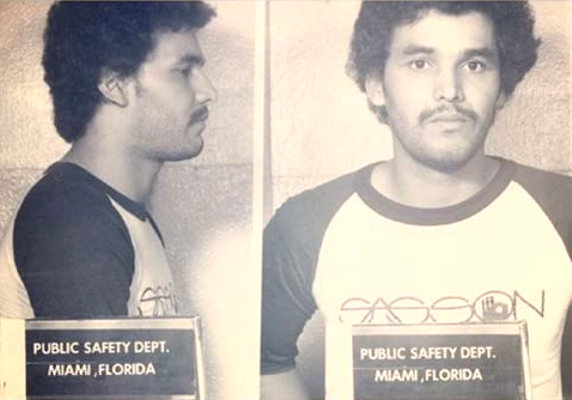

Jorge Ayala no fue sólo el gatillero de confianza de Griselda sino también uno de sus amantes

Acabo de entregarle un gran cargamento de ametralladoras a “Papo” Mejía. Anda de pelea con una puta fea y obesa a la que llaman La gorda. Con las armas que le entregué podrá acabar esa guerra.

Toto y Riverito se miraron y entendieron cuál era la rutina que les tocaba hacer: tomar de los dos brazos al tipo, subirle el volumen al televisor, poner la cabeza del vendedor sobre la taza, buscar un machete del baúl del carro y decapitarlo. El tipo, que sabía cuál iba a ser su destino, lloró y le suplicó a Griselda que por favor le pegara un tiro en la cabeza

No, yo lo voy a machetear, el machete no hace ruido.

El tipo le explicó que tenía una pistola con silenciador bajo el asiento del Camaro Negro que estaba estacionado frente al hotel. Griselda, compasiva, le dijo a Osvaldo que fuera por ella. El muchacho tardó unos minutos, le entregó el arma a su mamá y ella sin mediar palabra le disparó en la cabeza. “Desde ahí me empezaron a llamar La compasionata por el detalle tan bonito que había tenido con ese cabrón”. Al cuerpo del lenguisuelto lo metieron en la tina y los destajaron a machetazo limpio. Los trocitos del traficante de armas fueron desperdigados por los innumerables pantanos de Miami.

Darío Sepúlveda poco a poco se fue distanciando de la vampiresa. Él no quería para su hijo el mismo destino que había tenido Osvaldo. Ella no quería que Michael Corleone asistiera al colegio, quería prepararlo para que fuera el aventajado príncipe de su imperio del mal. Después de una agria pelea en donde llovieron cuchillos, ceniceros e hijueputazos, Darío se llevó a la brava a su hijo de la casa. Griselda se quedó llorando amargamente por el muchacho y le prometía a Riverito, quien impávido presenciaba la escena, que como fuera lo iba a recuperar.

Sepúlveda y Michael desaparecieron durante un mes. Los sicarios de La viuda negra le informaron que su hombre estaba en Medellín. Ella contrató a unos pelados de su entera confianza, los disfrazó de policía y ellos le montaron retén a Darío en Las palmas. Él iba con su hijo, lo hicieron bajar del carro, le pusieron las esposas y allí mismo lo ejecutaron, delante de Michael que fue puesto esa misma tarde en un avión. Su mamá lo recibió en Miami, llorando profusamente. Le prometía que un día se iba a vengar “de esos malaridos que mataron a su Papá”. Los que la conocieron de cerca afirmaban que Griselda era una actriz digna de un premio de la Academia. Estuvo en muchos de los entierros de las más de 250 personas que ordenó asesinar. Ella era la que más lloraba, la que más gritaba, a la que más le dolía.

Griselda toda la vida se declaró admiradora de la filosofía nazi, sin embargo su último esposo fue un afronorteamericano. Acá en la foto junto con su hijo Michael Corleone

Cuentan que cargaba para arriba y para abajo, en un bolso barato de cuerina, sus joyas más preciadas y orgullosa se las mostraba a todo aquel que quisiera verlas. Sacaba un anillo de rubíes que había pertenecido a Evita Perón, gemas sueltas, aretes, pendientes, broches y su niña consentida: Un collar que tenía 30 esmeraldas de diez quilates ensartadas en 40 diamantes, todos de entre uno y dos quilates. Max Mermelstein vio con sus propios ojos esta joya sin igual “ Las esmeraldas exhibían el color verde más oscuro y profundo que he visto en mi vida. Se llaman “gotas de aceite” y son las mejores esmeraldas de Colombia, las mejores esmeraldas del mundo. El solo collar debía valer dos o tres millones de dólares”. En conjunto el valor de sus joyas ascendía a los 15 millones de dólares.

Mientras los cuerpos flotaban en los pantanos de la Florida, Griselda se relajaba yendo tres veces por semana al salón de belleza. Casi siempre la acompañaba alguna esposa de sus hombres de confianza y allí, mientras le arreglaban sus uñas, o la peinaban, empezaba a conspirar. Le encantaba ver como con su lengua portentosa era capaz de destruir matrimonios a punta de chismorreos y enredos. La gorda era la maldad hecha carne.

Su cerco en Miami se hacía cada vez más estrecho, se muda a California y allí la atrapan en 1985. La condenaron a 20 años de prisión pero una vez en la cárcel el fiscal del caso empezó a presionar para que la ejecutaran en la silla eléctrica. Ella gastó sus millones en sobornos, en callar testigos y desde la cárcel seguía bajándoles el pulgar a sus nuevos enemigos. Encerrada conoció a su último gran amor, Charles Cosby, un matón de poca monta que le escribía encendidas cartas en donde expresaba la admiración que le despertaba su imperio criminal. Un día pidió visitarla a la cárcel, ella le concede el permiso y lo primero que hicieron al conocerse fue darse un profundo beso en la boca.

Ella, tan racista que había sido, terminó enamorada de un hombre de color uva. Él se hizo cargo de sus negocios y seguía a raja tabla sus designios. Cuando los rumores de que iba a ser ejecutada en la silla eléctrica crecieron, Griselda tomó una decisión extrema: secuestrar al hijo de John F. Kennedy. Asustado ante esta orden, Cosby, quien ya conocía la furia de su amante, corrió ante las autoridades y testificó contra La viuda negra.

En el 2004 y después de 19 años de estar presa, Blanco recupera su libertad. Regresa a Colombia en donde no tenía ninguna orden de captura. Vive en una mansión en el poblado avaluada en 1.500 millones de pesos y en cuyo garaje, como recuerdo de un pasado esplendoroso, estaba un jaguar dorada sin llantas y oxidado. Compró, sin ningún problema, propiedades a su nombre y durante ocho años disfrutó del dinero que había cosechado en relativa calma. Celebraba los cumpleaños de sus hijos con rancheras y alcanzó a arrepentirse de todos esos pecados que le pesaban en la espalda como si cargara una maleta de plomo.

En Colombia muchos la odiaban y querían vengarse. En Estados Unidos sabían que tarde o temprano alguien la mataría. Y eso ocurrió en el 2012, cuando después de comprar una tira de costillas en una carnicería del barrio Belén de Medellín, dos sicarios en moto le reventaron la cabeza. Ella, que había inventado esa modalidad de asesinato, caía en su ley. La enterraron con sus mariachis queridos, a unos cuantos pasos de la tumba de un muchacho que ella había iniciado en su vertiginosa carrera como narco pero que después se transformó en uno de sus más encarnizados enemigos: Pablo Escobar Gaviria.

En un universo de hombres, Griselda Blanco fue la reina indiscutida de la coca.

Anuncios.

Anuncios.