No en vano hay un extinguidor a mano, por si las moscas…

La acumulación de gases, hálitos tóxicos, ácaros, sanguijuelas y culebrillas de todos los pecados, almacenados por años en estos antiguos escaparates, podría en cualquier instante activar una combustión similar a la de los petardos hechizos, y dejar reducida a polvo de yeso y arcilla la legión de potestades, dominaciones y virtudes que custodian en su mutis sagrado las iglesias.

Será por justas prevenciones de salubridad que algunos de estos muebles han dejado de ser utilizados, pero permanecen ahí, intocables en su abandono, como si el más abnegado de los sacristanes hubiese eludido la responsabilidad de su trasteo por evitar los riesgos de las infectas emanaciones concentradas en las rejillas confesionales: el butano de los homicidios y las violaciones; el metano de la gula, los adulterios y las fornicaciones; el fosgeno del odio, la envidia y la mentira; y el más común por estas épocas, el dióxido de azufre, representado en los desmanes de la codicia y la mezquindad humanas.

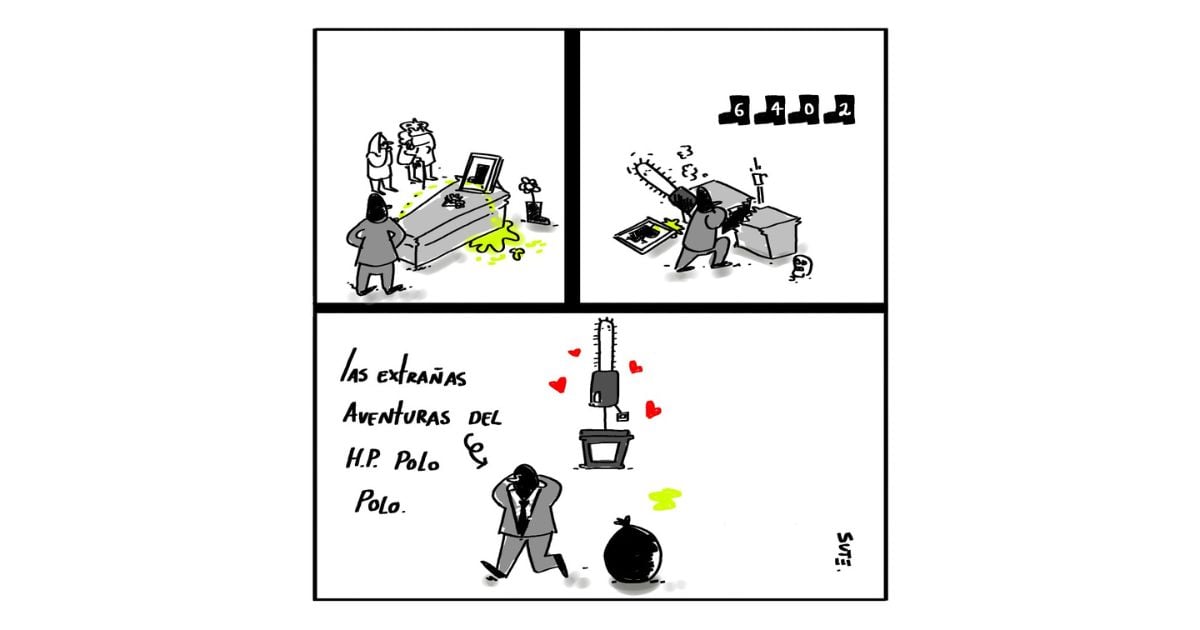

Si políticos y magistrados de nuestro entorno, vencidos por el peso de sus remordimientos, decidieran aventarse a descargar sus torceduras espirituales de prevaricatos, coimas, sobornos y peculados, el armario de las penitencias comenzaría a crepitar como la zarza ardiente del monte Sinaí que alertó a Moisés la presencia de Dios, y confesor y confesado terminarían incinerados.

Pero no hay señal divina ni temor en las alturas que promueva a los astutos y desvergonzados que legislan desde las curules y juzgan en los tribunales, a posar sus rodillas en el reclinatorio de las humillaciones para murmurarle en el oído a un fraile capuchino sus descalabros con el fisco, y las inimaginables trapisondas de cómo salieron airosos del contubernio criminal, pagando millonadas a jueces y fiscales corruptos, voces falsetes de baranda, funcionarios expertos en desaparecer expedientes, y cursos intensivos con dramaturgos en desgracia a la hora de gimotear con una mano sobre una Biblia, proclamando su inocencia.

Si alguno de ellos, por lo menos uno, siguiera el ejemplo de Agustín, el santo de Hipona, en sus Confesiones, en el versículo sexto de su primer libro: Angosta y ruinosa es la casa de mi alma, repárala y límpiala de pecado. Señor, ensánchala con tu grandeza y misericordia, seguro que el país comenzaría a divisar un horizonte esperanzador.

Tarea difícil en estos tiempos, cuando la verdad y la dignidad están corroídas por el óxido de los traumas mundanos que tiene fijado al hombre en el precipicio: el desmedido ego, la ira, la ambición y la soberbia.

Y como amor y arrepentimiento fueron concedidos a los pobres y humildes como premio de consolación, observamos en basílicas y templos a peregrinos de la vecindad, gente del común que uno se encuentra en la plaza de mercado, en la panadería o en la estación de TransMilenio, a la espera paciente de la fila para acudir al confesionario.

Pegada la oreja a la rejilla de los yerros, el anciano presbítero de la Parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Bogotá, cruza los dedos, los aprieta, estira las falanges hasta hacerlas traquear, frunce el ceño y algo cotillea con una penitente de mediana edad. Al final la absuelve con una bendición, y la mujer, cubierta con una mantilla, a paso lerdo y con el rostro cabizbajo se dirige al altar de la Purísima, a la que por decreto le fue endosado el destino de la patria. Y allí de nuevo se hinca de rodillas para cumplir el sagrado dictamen.

Me pregunto qué gotitas o infusiones purificadoras utilizará este clérigo de avanzada edad (promedio 80 años) para blindar sus oídos de la herrumbre de todas las penurias y vergüenzas que por lustros ha recibido en su habitáculo de confesor. ¿Será esa amalgama de óxido, toxinas y ceniza la causante del tic imborrable de su ceño fruncido, y de visibles reumas de sus coyunturas? Aturdido, busco respuesta en la imagen de la Madre Dolorosa, adornados sus pies de pompones y astromelias.

En los albores de mi adolescencia, con vocación de sacerdote y curso iniciático de monaguillo, sentía temblor en las corvas de solo pensar que podía confesarle al párroco mis primeros ardores y confusiones con la carne erguida. En ese tiempo los mayores le lavaban el cerebro a los muchachos con el cuento de que masturbarse era un pecado de suma gravedad, y que de abusar de la práctica se podría correr el riesgo, no solo de una idiotez irreparable, sino de eternizar el suplicio en la quinta paila del infierno.

Fue un Domingo de Resurrección, después de la misa de medio día, y mientras organizaba en la sacristía los ornamentos para los oficios de la tarde, que me armé de valor para pedirle el favor al reverendo que me confesara.

―¿Qué pecados puede tener un chico como tú a los doce años?―, inquirió el padre arqueando la ceja.

―Es algo muy íntimo ―le dije―, y me convocó que lo siguiera al confesionario.

A partir de esa revelación sin castigo, con la sabia conseja del cura de que no volviera a creer en idioteces, y la salvedad de que todo en exceso es nocivo, me quité el peso de encima, y la diestra volvió a fluir sin dificultades.

Tiempo después abandoné el roquete de los acólitos, cuando comprobé que la dueña de las piernas más bellas y torneadas de la misa dominguera, depositaria de mis telúricos acosos en la soledad de mis días, tenía amoríos con el párroco y confesor a quien yo asistía en la eucaristía. Esa fue mi primera fisura en el corazón, y la causante de mi primera borrachera con una áspera melaza etiquetada como vino Sansón, cuya endemoniada resaca aún me cimbra en las sienes.

No me he vuelto a confesar desde entonces, y pienso que si hoy lo hiciera, atendería sin reparos las medidas preventivas del extinguidor.