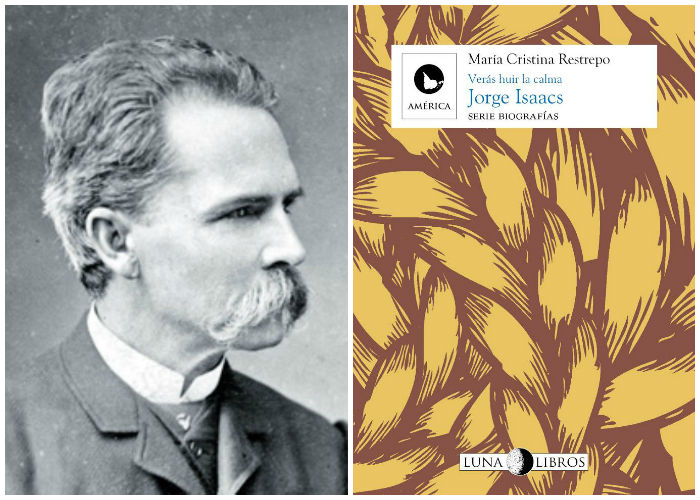

La escritora María Cristina Restrepo, autora de varias novelas históricas como La vieja casa de la calle Maracaibo y Amores sin tregua, se sumergió en la vida de Jorge Isaacs quien además de escribir la más importante novela romántica de Colombia, María, hizo de todo. La vida de este aventurero, político y empresario vallecaucano sintetiza el espíritu del hombre del siglo XIX que queda plasmado en la novela biográfica Verás huir la calma, publicada por Luna Editores, la editorial que dirige el poeta Darío Jaramillo.

Cuando se le pregunta a María Cristina Restrepo “¿De qué manera Efraín, protagonista de María, tiene mucho que ver con la historia personal de Jorge Isaacs? Ella responde:

“María, que es una novela de evocación y nostalgia de un mundo desaparecido, se escribe después del derrumbe económico de la familia Isaacs. Efraín recorre por última vez ese paisaje entrañable para el narrador, que escribe desde la selva, el exilio, y que ya no podrá regresar. En cierto sentido es su alter ego. Efraín toma su voz para hablar del dolor de verse expulsado del paraíso, presta sus ojos para mirar las tierras que ya son de otro. Es debido a ese sentimiento de pérdida que el paisaje en María, aquel que Efraín recorre a caballo, a pie, en champán, como hijo de un señor feudal, está expresado de manera tan perfecta en María”.

María Cristina Restrepo, autora de 'Verar huir la calma'.

El siguiente capítulo forma parte del libro Verás huir la calma:

La nostalgia de Jorge era más intensa a medida que corrían los meses. No dejaba de añorar la vida en el campo, como en tiempos de don Jorge Enrique, las cacerías, el trabajo en las haciendas. Bastaron ocho años para que olvidara las batallas libradas con los acreedores, las estériles faenas, la humillación del remate de los bienes de la familia. La amargura de saber a Santiago Eder dueño y señor de las que en otro tiempo fueran las tierras de los Isaacs, de ver a su mujer y sus hijos instalados en la casa de la hacienda, donde tan feliz había sido.

Hacía planes, movido por el deseo de demostrar que no era un pésimo administrador, como se había dicho, que de agricultura sabía tanto como de poesía, y que aquellos que con tanta dureza lo criticaban, estaban en un error.

Pese a la solicitud de la Cancillería de extender su estadía en Chile durante dos años más, en noviembre de 1872, Jorge embarcó en Valparaíso rumbo a Buenaventura. Regresaba a casa después de tres años y medio de ausencia, dejando de lado aquellas cuatro semanas que pasó con nosotros a su regreso de Bogotá, antes de partir para el sur del continente. Los niños me aturdían de tanto hacer preguntas sobre su padre. La pequeña María no lo recordaba. Sospecho que Julia tampoco, aunque no dejaba de mencionarlo, quizás para imitar a Lisímaco y a Jorge. Daniel, que ya daba los primeros pasos, creía sin lugar a dudas que Alcides era su padre.

Frente a Jorge se abría un mundo lleno de posibilidades: la política, el periodismo, la poesía, el teatro, nuevas novelas por escribir. Pero lo acompañaba, cargado de baúles repletos de trajes a la última moda, camisas de algodón y chaquetas de lino, zapatos y botas de cuero, pantalones de montar a caballo, cepillos, espejos y agua de colonia inglesa, Recaredo Miguel Infante. Las conversaciones de negocios habían avanzado hasta llevarlos a un acuerdo, en el cual el chileno aportaría capital para la creación de una importante sociedad agrícola.

*****

No me inspiró confianza el señor Infante cuando lo vi llegar por primera vez en compañía de Alcides, Carlos y el joven Alberto. Mis cuñados parecían intimidados por las maneras cosmopolitas del extranjero, por su media sonrisa, pues solo la hacían los labios, mientras los ojos registraban la fachada sin pretensiones de nuestra casa, las flores en el jardín, el paisaje del valle del Cauca que se mostraba en toda su majestad bajo la luz del mediodía. Una vez en el comedor donde yo les tenía preparado un almuerzo como en los mejores tiempos de La Rita, el chileno permitió que Jorge hablara exponiendo la idea, ya bien adelantada, de comprar la finca del señor García Echeverri, esa enorme propiedad que él y Alberto habían visitado en el pasado.

Si el señor Infante nos observaba con detenimiento yo hacía lo mismo, tratando de encontrar un rasgo positivo en su carácter. Pero, por más esfuerzos que hiciera, no podía inspirarme la misma confianza que a Jorge. Era un hombre apuesto, no se podía negar. Venía elegantemente vestido, demasiado, para nuestra manera de vivir. Me llamaron la atención el acento de los países del sur, todavía más dulce y musical que el nuestro, las maneras desenvueltas y la mirada fría, que habría debido servirnos de advertencia.

Cuando por fin se marchó, encontré que me costaba recordar qué había dicho. Recaredo Miguel Infante hablaba sin comprometerse. Sabía halagar y, quizás, una mujer con menos necesidad de conocer quién era realmente lo habría considerado seductor. Los hijos así lo creyeron. Salieron a saludarlo con la cara y las manos limpias, oliendo a jabón. Julia y María lucieron delantales nuevos, Lisímaco y Jorge, que ahora comían en la mesa con los mayores, hicieron gala de sus buenos modales, respondieron a las preguntas y sonrieron de orgullo ante la avalancha de cumplidos del nuevo socio de su padre.

Nunca sabré qué impresión le causó a Alcides, siempre discreto, dueño de una modestia tal que se situaba en segundo plano para permitir que Jorge se luciera en la conversación, que expusiera él las ideas, opinando solo cuando su hermano le pedía que lo hiciera. Sentado a su izquierda, oía hablar de los planes agrícolas, soñar con las riquezas que, ahora sí, serían nuestras. Al otro lado de la mesa, Filomena me miraba fijamente. Comprendí que desconfiaba tanto como yo del recién llegado.

Jorge explicaba que el gobierno había contratado al ingeniero Francisco Javier Cisneros para dirigir los trabajos del ferrocarril. Las obras se iniciarían pronto, lo cual incrementaría el valor de las tierras de García Echeverri. Mi marido estaba exaltado. Mencionó un viaje conmigo a Europa, habló de la educación de los hijos en el exterior, de las mejoras que le haría a la mansión de la hacienda, donde una vez cerrado el negocio viviríamos como lo habían hecho don Jorge Enrique y doña Manuelita, de la numerosa servidumbre que me atendería, después de años de llevar la casa con la ayuda de una cocinera, una criada y un jardinero.

Filomena no fue tan discreta como su marido. Una vez estuvimos a solas, y a espaldas de Alcides, que se habría molestado con sus comentarios, aseguró que no entendía por qué Jorge había tenido que viajar hasta tan lejos para encontrar un socio comercial. Debería haber pensado en alguien del Cauca, en una persona conocida. Yo asentí, sin agregar nada. No quería que en la familia se dijera que no apoyaba a Jorge, cuando este se arriesgaba de tal manera para devolvernos la prosperidad perdida.

*****

Estalló en cólera cuando le advertí que no confiaba en el señor Infante y que la idea de adquirir esa propiedad me parecía una locura. Respondió que estaba cansado de sacrificarse por nosotros en Bogotá, de vivir lejos de casa. Quería regresar a la tierra, ver crecer a los niños, educarlos sin tener que delegar sus responsabilidades en Alcides. Preguntó qué motivos me había dado el chileno para desconfiar de esa manera y aseguró que yo era la persona más irracional, más desagradecida, más incapaz de ver el esfuerzo que hacía. Aseguró que mi suspicacia no nos permitiría llegar a ninguna parte. Repitió que la inmediata construcción del ferrocarril proporcionaría oportunidades únicas al comercio, desarrollo para la región. A pesar de que yo era como un ave de mal agüero, pasaríamos largas temporadas en esa gran hacienda, fértil y bien situada. Más adelante la venderíamos, aprovechando el precio de las mejoras y de la valorización.

Me guardé de decirle que el señor García Echeverri tampoco me inspiraba confianza. Ya en el pasado había figurado en la lista de nuestros acreedores. Seguramente no creía del todo en mi marido. Entraría en el negocio con reparos sobre el éxito del mismo, con un segundo plan elaborado de antemano, por si las cosas salían mal. Habría hecho sus cálculos para no perder, en caso de que Jorge no pudiera pagarle.

Comprendí, con un sentimiento de impotencia ante el poder del chileno, que García Echeverri también estaba sugestionado por su elegante presencia, por sus aristocráticas maneras. Y no era el único. El hecho es que, por las razones que fueran, accedió a firmar la escritura mediante la cual Jorge, en asocio con Infante, le compraba la gran hacienda de Guayabonegro, en el municipio de Palmira.

*****

Jorge estaba orgulloso de llevarnos a la hacienda, en la que disfrutaríamos de los lujos de los primeros años en La Rita: una despensa bien abastecida, vinos franceses en la bodega, aves en los corrales, verduras en el huerto, árboles cargados de frutos en el jardín, vacas lecheras, caballos de buen paso para los niños, una hermosa yegua trochadora, colorada y de relucientes crines negras, para mí.

Alberto se fue a vivir a la finca, donde trabajaría como administrador, en una posición subalterna que debía de resultarle difícil dado el temperamento de su hermano. Sin embargo, obedecía las instrucciones que Jorge le daba a primera hora del día, orgulloso de tener una ocupación que devolvería a la familia al lugar que le correspondía, de gozar de la confianza de ese hermano mayor, conocido en la capital por la firmeza de sus ideas políticas y la manera vehemente de expresarlas, valeroso soldado en antiguas batallas. Pero, sobre todo, poeta y autor de aquel libro cuyas páginas todavía debían recorrer el mundo: María.

*****

Las tierras de la hacienda se extendían a ambos lados del río Párraga. A ellas se sumaban otras dos fincas que Jorge compró con dineros prestados en terrenos vecinos, Perodías y Coloradas. En caso de presentarse algún problema, podría hipotecar una y vender la otra.

La antigua hacienda de García Echeverri tenía hermosas dehesas para la cría de ganado, guaduales, cacaotales, enormes bosques de chagualo, labranzas a oriente y occidente del trapiche, potreros de levante y de guinea. El edificio del trapiche contaba con lo necesario para producir azúcar de la mejor calidad. Había también una fábrica de aguardiente con sus cubas, alambiques y hornillos, así que Jorge estaba ocupado en diversas actividades desde el amanecer hasta caída la noche. Dejó de escribir, de pensar en Bogotá, en la política, en la masonería, tal vez en la melancólica chiquilla. La piel de su rostro, curtida por el sol, contrastaba con el pelo que empezaba a encanecer. Nunca había estado más hermoso, con su aire varonil y el aspecto saludable, porque la enfermedad se alejó por algún tiempo.

Jorge y Alberto dividían la atención entre los cultivos, la cría de ganado, la tala de bosques. Pasaban de una ocupación a otra sin acercarse a la casa para comer. Un peón iba a la cocina de la hacienda y les llevaba el almuerzo al lugar donde estuvieran. Ahora me digo que tal vez si se hubieran concentrado en un solo frente, en lugar de atender diversos intereses, el proyecto habría salido adelante. Además, tenían que luchar con la falta de liquidez, ese freno permanente en nuestras vidas, algo que entorpecía la marcha de los negocios.

El señor Infante venía a visitarnos cuando estábamos en Guayabonegro. Le agradaba conversar con Jorge y Alberto a la sombra de uno de los árboles del jardín, tomándose a sorbitos una lulada. Lisímaco y Jorge aprendían a montar a caballo. Les enseñaba a hacerlo a la inglesa. Las niñas venían a mostrarle sus muñecas. Todos parecían caer bajo su embrujo. Todos, menos yo, que permanecía a la espera de que ocurriera algo que dejara al descubierto quién era en realidad el chileno.

Si estaba en el jardín, nuestro socio cruzaba las piernas para encender un cigarro que aspiraba con deleite, celebraba el buen tiempo, las tardes espléndidas del valle del Cauca. Raras veces pedía que le ensillaran una bestia para salir a ver las mejoras a las tierras o conocer los bosques de chagualo en los que Jorge cifraba tantas esperanzas, por ser prácticamente los únicos en Palmira.

*****

Una tarde especialmente luminosa, Recaredo Miguel Infante, que llevaba más de un mes ausente, llegó a caballo a la hacienda, sin hacer gala de su estudiada amabilidad. Ya no era el hombre de hablar melodioso, maneras distinguidas y conversación animada. El que desmontaba de un caballo moro, bien enjaezado, como correspondía al personaje, era un traidor que venía a consumar lo que yo había temido desde el inicio.

Habían transcurrido nueve meses desde su llegada de Chile. En algún momento quise jugar con la idea de un futuro sin las angustias que hasta entonces eran el pan de cada día, así que acallaba esa vocecilla insidiosa que presagiaba un final desventurado. Durante un tiempo se impuso el deseo de creer en mi marido, en su buen criterio, en la suerte que le permitiría, ahora sí, salir adelante con un proyecto que no solo nos devolvería la tranquilidad económica, sino la confianza en sí mismo.

Yo había arreglado para nosotros la mejor habitación de la hacienda, supervisado el trabajo de los hombres que encalaban paredes, tapaban goteras y componían los pisos, a las criadas que lavaban, cocinaban y cuidaban a los niños, a los jardineros que arrancaban malezas, sembraban flores y trazaban la arboleda con naranjos y limones, mandarinos, guayabos, madroños, chontaduros, chirimoyas, lulos. De esa manera contribuía al esfuerzo de Jorge para llevarnos de regreso al mundo ideal de donde lo había desterrado la mala suerte. Y aunque en el fondo sabía cómo terminaría aquel sueño, deseaba creer en la posibilidad de retornar al pasado. Durante casi un año me negué a pensar en los cambios que ofrece la vida, especialmente cuando se pretende que todo siga igual.

Infante apenas si me dirigió el saludo. No acarició la cabeza del pequeño Daniel que jugaba en una alfombra de yute cerca de la banca donde yo bordaba una carpeta. Pidió hablar a solas con Jorge, que en ese momento regresaba a caballo de la dehesa en compañía de Alberto y un peón. Por la expresión en el rostro de mi marido, comprendí que sabía lo que se avecinaba.

El chileno, que acababa de encender un habano para ahuyentar con el humo a los insectos que tanto lo incomodaban, se puso de pie, pero no salió a recibirlos. Si Jorge no sonrió al verlo, a su socio tampoco se le notó complacencia alguna. Comprendí que habían tenido un altercado en días pasados. No hacía falta esperar el desarrollo de la conversación. En ese momento supe que estábamos perdidos.

Los Holguín, los Silva, César Conto, Miguel Antonio Caro, mis cuñados, las hermanas de Jorge, sus maridos, nuestros hijos y sobrinos, contemplarían desde sus posiciones aquel drama en el cual no solo lo económico estaba en juego, sino la salud, la alegría, la unión familiar, la confianza que yo debía depositar en mi marido, la que él debía entregarles a sus paisanos.

Al recordar estos hechos, puedo ver que Jorge no había perdido las esperanzas. No hasta esa tarde. Por eso trabajaba a brazo partido con los peones para mejorar las condiciones de la hacienda que el señor García Echeverri, ya entrado en años y con deseos de una vida tranquila, había dejado en un estado de lamentable abandono. Salía al campo diariamente bajo la lluvia o el sol, incluso cuando la fiebre lo debilitaba hasta el punto de ser apenas capaz de sostenerse en la silla. Tomaba nota de las tareas pendientes y realizaba aquellas para las cuales alcanzaba el dinero. Por las noches revisaba las cuentas, ponía en orden las facturas que debía pagar, volvía a darle instrucciones a Alberto para que hiciera los cobros pendientes.

Confiaba en que pronto se daría inicio a la construcción del ferrocarril al Pacífico, lo cual aumentaría el valor de las tierras y permitiría vender los bosques de chagualo a un precio jamás soñado. Hacía suyas las promesas del gobierno. Pero la historia se confabulaba con las fuerzas que nos eran adversas. Ambos ignorábamos que otra guerra volvería a asolar los campos, sembrando de nuevo destrucción y pobreza.

Después de ofrecerles un refresco, de pedirle al peón que fuera a la cocina para que les dieran guarapo con jugo de naranja agria, los dejé en las sillas de caña y me alejé, contenta de no tener que ser testigo de lo que Infante venía a decir.

Monumento a María y Jorge Isaacs en Cali. Foto: archivo elpueblo.com.co