El 2 de mayo del 2002 Jesús Abad Colorado se enteró que la iglesia de Bojayá había sido destruida en un enfrentamiento entre guerrilleros de las Farc y Paramilitares. Adentro se refugiaba buena parte de la población que habitaba ese corregimiento. El fotógrafo alistó sus cosas y emprendió la odisea que lo llevaría a las entrañas del Chocó. Llegó tres días después acompañado por la Diócesis de Quibdó. En el pueblo no había ejército, policía o presencia alguna del estado. Los 117 muertos se apilaban en los escombros que habían dejado las pipetas de gas, las balas de los rifles. No había ningún tipo de asistencia humanitaria. La gente, agazapada en lo que había quedado de sus casas, apenas vio a este paisa menudo y blanco que traía en sus manos una cámara fotográfica, comenzó a salir de sus refugios y a contar lo que habían visto y, sobre todo, le advirtieron que tuviera cuidado: los paramilitares y guerrilleros de las Farc aún rondaban los alrededores de Bojayá.

Tres días después tomó la más emotiva de sus fotos. El ejército andaba por Napipí cuando fue cercado por las Farc. La tropa se refugió arbitrariamente en las casas en donde vivía la gente. En el cruce de disparos una bala atravesó a Ubertina, una humilde campesina que vivía con Aniceto, su esposo. Doce horas duró desangrándose la mujer esperando que terminaran los combates. Cuando murió, Aniceto salió con ella y desafiando el zumbido de las balas tomó un palo y una sábana blanca exigiendo una tregua momentánea para poder llevar a la otra orilla del río el cadáver de su esposa.

Sin embargo la mejor foto que tomó el primer periodista que llegó a Bojayá no la hizo con una cámara sino con su corazón. En agosto del 2012 estaba en López Adentro, territorio del Cauca azotado durante décadas por los coletazos del monstruo de la guerra. Más de dos mil personas habían salido a la calle a protestar por el abandono del estado y los abusos de las FARC. Además tenían miedo. Dos semanas antes la guardia indígena había azotado a un par de guerrilleros por sus desmanes y se esperaban represalias. El ángel de la muerte azotó sus alas esa misma tarde. A la manifestación llegó la noticia de que Lisandro Tenorio Troches, un médico tradicional que durante décadas acompañó a la comunidad, acababa de ser asesinado. Abad Colorado quiere ir al sitio donde ocurrieron los hechos. Le presentan a Gerardo, el hijo del difunto y a regañadientes lo dejan subir al platón de la camioneta. Se internaron en una de las interminables carreteras destapadas que cruzan la escarpada geografía caucana. A un costado se veían las montañas del Chocó, unos rayos caían a lo lejos. “Ya mi padre llegó” murmuraba el taciturno Gerardo mientras miraba el fenómeno. Ninguna lágrima le partía la cara.

Después de cuatro horas de camino llegaron a una casita de palma. Al fondo un raquítico pedazo de carne se asaba en un horno de barro. Jesús respira hondo, ve las ramas regadas en el suelo polvoriento, vestigios de un ritual que él no entiende y, al lado de ellas, cubierto por una sábana, el cuerpo inmóvil del médico. Jesús quiere tomar una foto pero se contiene. De los ojos de Gerardo sale un brillo extraño. Se arrodilla. No llora, nunca llora. Frente al cadáver de su padre el hombre no deja escapar una sola palabra de venganza o de odio, al contrario, lo que suelta es una letanía elevando su mirada al cielo “Padre ayuda a traernos la paz, padre, trae la tranquilidad al pueblo negro, al pueblo indio y que nosotros volvamos a estar en paz en nuestro territorio”. Una vez concluye la plegaria descubre el cuerpo del médico de 75 años y le dice a Jesús que ya puede tomarle una foto. El fotógrafo mira el rostro del hombre, dos huecos en la frente, otro en el cuello, los ojos cerrados. Le dice a Gerardo que lo vuelva a cubrir que él no quiere esas fotos, que él lo que se va a llevar de ahí es el recuerdo.

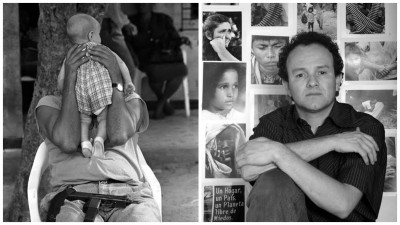

Jesús Abad Colorado tiene 49 años y sus costillas han resistido el bamboleo de estar apeñuscado en jeeps por carreteras destapadas y lomos de mula. Ha hablado con las víctimas en el Catatumbo y los Montes de María pero también ha intervenido en varios Foros Mundiales de paz, el último fue en Boston en abril del año pasado. Casa mañana, apenas se levanta y sin importar donde esté, recibe la llamada de Héctor de Jesús y María Josefa, sus padres, ese par de campesinos que huyeron de su natal San Carlos a Medellín desplazados por la violencia política hace más de medio siglo. A su padre le gusta cantar y a veces, presa de la emoción, le suelta uno de esas canciones de Paloma San Basilio o Nino Bravo que tanto le gustan. A sus 86 años la voz profunda y hermosa no se le ha resentido y cuando habla de su hijo esa voz se ensancha aún más: no es para menos, en 25 años nadie ha retratado el horror que ha vivido este país como él.

Estudió comunicación social motivado por las columnas de Alberto Aguirre y el médico Héctor Abad que solía recortar y guardar en su billetera. Entre la escritura y la fotografía eligió la primera en parte por la decepción que le significó tomar un curso de fotografía que canceló a las pocas semanas. No sabía que era fotógrafo hasta que Bernardo Jaramillo Ossa visitó la Universidad de Antioquia en 1987. Como pudo se camufló entre los escoltas y tomó dos inolvidables fotografías del líder de la UP asesinado dos años después. A los 20 años ya tenía claro lo que iba a ser el resto de su vida.

Y ahí ha estado, esclavo del camino, con recursos propios y a punta de coraje retrató en 1994 la masacre de la Chinita en el Urabá antioqueño en donde murieron 35 personas. Dos años después acompañó la ruta pacífica de las mujeres y en el 2002 Bojayá le cambió la vida.

Huérfanos que han dejado los paramilitares, secuestrados liberados, amuletos religiosos que cargan los guerreros, el conflicto cobra, involuntariamente, un nivel poético a través de la mirada de Jesús Abad Colorado. La obsesión de este reportero de guerra es que a las víctimas no los cubra el manto infame del olvido. El único consuelo que puede recibir el alma de los caídos es ser recordado, ser nombrado. En manos de Abad Colorado una cámara de tomar fotos se transforma en una máquina que vence a la muerte