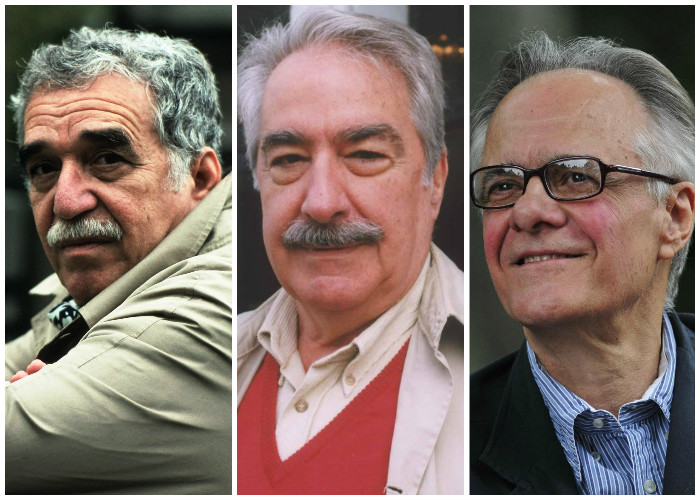

Una de las tragedias nacionales no contadas es el exilio obligado o voluntario de los hombres de letras más brillantes de Colombia: José María Vargas Vila (1860- 1933), Porfirio Barba Jacob (1883-1942), Fernando Vallejo (1942- ) y Gabriel García Márquez (1927-2014), entre otros, a México. Es como si la literatura y el poder vivieran tiempos y momentos asimétricos entre las letras y su arcadia nacional.

El primero de ellos, el tolimense Vargas Vila, perseguido por todos los gobiernos de la “Regeneración Conservadora” y por un país al que, según el intelectual Luis López de Mesa (1884-1967), le aterraba ingresar al siglo XX y, por lo tanto, a la modernidad; a Vargas Vila lo acusaron de incestuoso, masón, pecaminoso y hereje contra la religión y costumbres de la época; en su destierro, fue cónsul de Nicaragua ante Estados Unidos y nombrado como diplomático por el presidente ecuatoriano Eloy Alfaro (1842-1912) ante el Vaticano; fue célebre su actitud ante el Papa León XII, cuando no quiso arrodillársele, y por manifestar que “él no doblaba su rodilla ante ningún mortal”, para ir a morir, finalmente, en España; con esa pasión desbordada que lo caracterizaba, jamás quiso que sus restos los repatriaran; los manuscritos originales de su extensa obra aún reposan en la rebelde Cuba.

El poeta antioqueño Porfirio Barba Jacob, desde la publicación de su primera novela, Virginia (1902), lo censuraron tempranamente, por lo que empezó, de esta manera, su peregrinación por Centroamérica; su obra, como su vida, fue escandalosa, adicto a la marihuana y abiertamente homosexual; sus sueños no cabían en una sociedad comarcana, polarizada por la política y la religión; una de sus frases lapidarias decía: “La poesía es la religión de los cultos. Si en lugar de adorar a Jesús amáramos a Homero, la humanidad no sufriría tanto”; hizo de México su país, donde murió sin ningún tipo de reconocimiento nacional; su obra se difundió tras su muerte, cuando ya no representaba ningún peligro para las élites ávidas de poder, que todavía se escandalizan ante las minorías sexuales y las ideas rebeldes del primer poeta realmente internacional que tuvo nuestra arcadia.

Otro antioqueño, Fernando Vallejo, ganador del premio Rómulo Gallegos (2003), reconocido en 2012, por la revista estadunidense Foreign Policy, como uno de los cien escritores más influyentes en lengua castellana, agnóstico, crítico acérrimo de la Iglesia y de la forma de hacer política en Colombia, desde 1971 se radicó, también, en México, donde ha realizado la totalidad de su obra; en 2007, renunció a la nacionalidad colombiana, entre otras cosas por una querella judicial abierta en su contra, por un artículo antirreligioso, escrito en la revista Soho; el mismo día expresó públicamente: “De pequeño descubrí que Colombia era un país asesino, el más asesino de todos; luego, me di cuenta que era un país atropellador y mezquino y, ahora, con la reelección de Álvaro Uribe, descubrí que era un país imbécil"; el desencuentro entre el escritor y las élites de la nación colombiana es evidente.

Cierra este círculo de exilio literario, al país azteca, Gabriel García Márquez, indudablemente el intelectual más universal de todos los tiempos en Colombia, miembro del grupo literario de Barranquilla, periodista y escritor, ganador del premio Nobel (1982) y fundador de la Revista Alternativa (1974) y, años más tarde, de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (1994); su obra, como la de los anteriores escritores reseñados, se construye en una sociedad vernácula , que tiene como su eje central a un país violento, aferrado a su pasado colonial; vivió en México, cincuenta años, en el exilio obligado o voluntario; su obra revela bien esta influencia; el personaje, en su novela Cien años de soledad, el Coronel Aureliano Buendía, muestra lo absurdo, pero funesto, de la vorágine social colombiana; sus personajes, que parecen construirse en el imaginario Macondo, no son otros que los actores de un país atribulado por su pasado y presente sangrientos; por eso, no resulta extraño que su obra apareciera en los años posteriores a la llamada “violencia” de mediados del siglo pasado, cuando Colombia reclamaba la construcción de nuevos referentes culturales e imaginarios sociales, que recompusieran a una nación destrozada por la guerra y que, por lo tanto, necesitaba olvidar su realista y trágico pasado por un mágico porvenir, de poesía, música y literatura.

En este contexto surge el mundo macondiano de García Márquez, como una crítica acertada y mordaz de unas élites que, terminada la confrontación civil a mediados del siglo XX, banalizan el origen de sus contradicciones, al querer llevarlas al prístino olimpo literario, y tratar, por lo tanto, de ocultar las asimetrías de su sangriento ADN en la construcción del Estado nacional y su relación con la periferia; no resulta casual, entonces, que gran parte de su obra tuviera como tramoya literaria el actual Departamento de la Guajira ( hoy extensivo a todo el país), aun considerado un sitio de “realismo mágico”, donde sus gobernantes son, en muchas ocasiones, un peligro para la sociedad; desde allí aún llegan historias rocambolescas de una realidad cotidiana: contrabandistas y aventureros de todas las pelambres, que se disfrazan de políticos; gobernadores que tienen sus propios ejércitos privados, maridos recelosos que aún cobran con sangre las deudas de amor y donde los propietarios de las minas quieren desviar ríos y amolar montañas porque, en sus oscuras entrañas, hay carbón, que no consumen las cabras de los propietarios de estas tierras: los indígenas, y donde hoy, en medio de esta riqueza, sus hijos se mueren de física hambre; ese Departamento en que, como por arte de magia (o de mafia), desde finales de los años sesenta, se creó el mercado de la marihuana y de su entorno de despilfarro y muerte, como lo recreó trivialmente el periodista costeño, Juan Gossaín, en su novela La Mala Hierba (1982), en la que relata las desventuras del clan Miranda, en las breñas de una narcotizada Sierra Nevada.

Como un hilo conductor y eje narrativo de su obra, Gabriel García Márquez, recuerda ese atávico y trágico pasado; de esta manera, por la vía de la exotización y la culturización, las élites nacionales han deslegitimado esa visión crítica de la obra garciamarquiana, para volverla una pieza más del folclor y de la cotidianidad de esta realidad nacional bizarra, que ha terminado por justificar las desigualdades y los privilegios sociales que han permitido se reconstruyera la visión de un país que salía de la barbarie de la guerra, sin cambiar de traje, para construir una democracia que, en palabras del inefable maestro Darío Echandía (1897-1989), definió como un orangután con sacoleva.

Ahora sí se entiende por qué la congresista María Fernanda Cabal se alegró cuando murió Gabriel García Márquez y lo mandó al infierno.

Anuncios.

Anuncios.