“Quizás la más grande y mejor lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia”. Hitler

Una fecha: 30 de abril de 1945. Ese día, mientras las fuerzas soviéticas se acercaban al búnker del comando en el centro de Berlín, Adolf Hitler se suicidaba junto a su amada Eva Braun y su hombre de confianza Joseph Goebbels. Ya van casi 70 años de aquella tarde en la que el líder del Tercer Reich se voló la cabeza con su Walther PPK 7.65. Ya van casi 70 años desde que la Gran Guerra acabó para siempre. Y mientras por todo el mundo se preparan homenajes, de lado y lado, la figura de aquel menudo hombre amante del arte, los animales y la vida saludable (sí, Adolf era vegetariano y abstemio) sigue despertando odios y amores. Estupores y entusiasmos. Ficciones y más historias.

Una historia: Una investigación reciente afirma que Hitler no se suicidó aquel día. En su libro Tras los pasos de Hitler, el periodista argentino Abel Basti asegura que el Führer murió en América. De viejo. Mientras su imperio soñado se desvanecía como aquel zeppelín gigante que se convirtió en cenizas en pleno vuelo. Las historias de fugas clandestinas a rincones olvidados del mundo adornan la mitología hitleriana. Increíbles submarinos, extrañas máquinas voladoras, vehículos con los que aún no sueña el hombre, forman parte del extenso cúmulo de leyendas que, continuamente,se tejen alrededor de la misteriosa forma en que Adolf Hitler escapó de su trágico destino. Algunos afirman que huyó por Noruega días después de que Berlín cayera a manos de los aliados. Que llegó en un submarino a Bahía Honda, en La Guajira, aquella mañana del martes 10 de julio de 1945. Que su adorada Eva murió en el camino. Que un amigo colombiano, prestigioso y con estudios en Europa, con quien se conoció en las Olimpíadas de 1936 en Berlín, fue quien le recomendó Colombia como un buen lugar para esconderse del mundo. Que le fue bien.

Reportajes de 'The National Police Gazette' escritos por George McGarth entre 1953 y 1968, donde se afirmaba que Hitler había sido visto en Bogotá

Imagino entonces a Hitler en pantaloneta por La Guajira. Sus piernas blancas, de tobillos gruesos. Imagino su ridículo bigote atormentado por el calor del trópico. Lo imagino mirando por la ventana de un lejano automóvil que recorre la sabana. Lo supongo sembrando su semilla entre las matas de plátano y las faldas de las montañas. Un Hitler melancólico que silba la misma tonada wagneriana una y otra vez. Mientras piensa en Eva. La dulce Eva. Según la leyenda, Wolf, como cariñosamente lo llamaban sus amigos más cercanos, visitó Bogotá y Tunja antes de partir al sur del continente. Allí viviría plácidamente, entre Argentina y Paraguay, con el apellido Kirchner hasta su muerte en febrero de 1962. Imagino entonces a un Hitler viejo que relee Blanca Nieves mientras come sus verduras. Un Hitler arrugado rodeado de perros que lamen sus zapatos de nazi viejo. Triste. Un Hitler rodeado de unos pocos buenos amigos, con los que se reúne cada noche a entonar aquellos desteñidos himnos alemanes. Un Hitler amado. Un Hitler roto.

Unos pocos buenos amigos: Suena David Bowie. En la cabeza de muchos por el mundo suena Bowie. Justo ahora. Tenemos que empezar a aceptar que no se le puede caer mal a todo el mundo. Así como aquel viejo conocido colombiano que le ofreció su ayuda, el Führer contó durante su vida, y después de ella, con una legión de leales admiradores. Basta mirar a nuestro lado para advertirlo. Millones de señoras, expresidentes, presidentes, banqueros, calvos, peludos, vecinos, importantes hombres de negocios, jóvenes, viejos, todos se rinden ante su figura. Imitan su peinado. Hablan como él. Schwarzenegger y Michael Jackson adoraban su oratoria. David Bowie y John F. Kennedy amaban su estética. Su forma de entender el mundo. Así luego lo negarán. Así tuvieran que seguir amándolo en silencio. A Bowie por ejemplo, lo detuvo la KGB después de cruzar Polonia. En su poder hallaron una buena cantidad de libros que hablaban de su nuevo tema preferido: El Tercer Reich. Años después aseguraría que todo fue culpa de su camaleónica personalidad. Que esta vez le jugó una mala pasada. Que todo fue una broma. Aseguró no recordar nada de la grabación de Station to station (un álbum con evidentes coqueteos al fascismo) al estar bajo los efectos de la cocaína. Bowie oculto. Suena de nuevo. Sonará siempre.

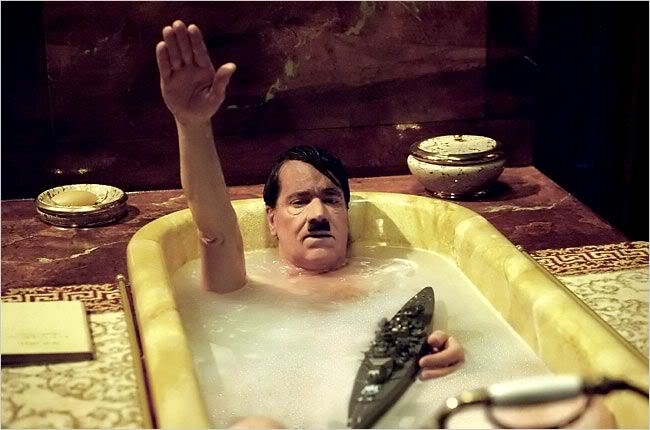

El "Incidente de la Estación Victoria". Bowie fue acusado de saludar a un grupo de fanáticos con el saludo nazi después de finalizar el tour 'Station To Station' en 1976. Foto: PA

Lo de Kennedy va más allá. Sus diarios de juventud evidencian que lo idolatraba en secreto. Kennedy en su oficina de la Casa Blanca Kennedy demócrata. Kennedy amado. Lee Mein Kampf mientras fuma uno, dos, tres de esos perfumados habanos que tanto le gustan.“La ilimitada ambición por su país lo volvió una amenaza para el mundo. Sin embargo, tuvo algo misterioso en su modo de vivir y en su modo de morir, que lo sobrevivirá y crecerá. Tenía la pasta de la que están hechas las leyendas”. Lo escribió John F. Kennedy en su diario a mediados del año 1945. El año del fin. El año del comienzo.

Un final: Hay quien dice que la historia muta. Que cuando las pinzas de donde se sostienen los argumentos están muy calientes uno las suelta. Y ya. Que toda historia es a su vez crimen y castigo. Ficción y realidad. Que todo está en la densidad de las palabras que se usan. En la forma de entender esas palabras. Que la historia del mundo, la historia del arte o la historia de los tipos a los que les vuelven mierda la cabeza de un disparo es la historia de la intolerancia. Que todos somos un poco así. Que ignoramos al otro. Que odiamos al otro. Por feo. Por marica. Por negro. Por pobre. Por pendejo. Por budista. Que nos incomoda saludar en el ascensor. Que así somos. Así asquee. Así lo neguemos. Todos odiamos algo de los demás. Así moleste. Así no importe. Y que así seguiremos.

Porque todos tenemos un pequeño nazi dentro, decía Bowie.