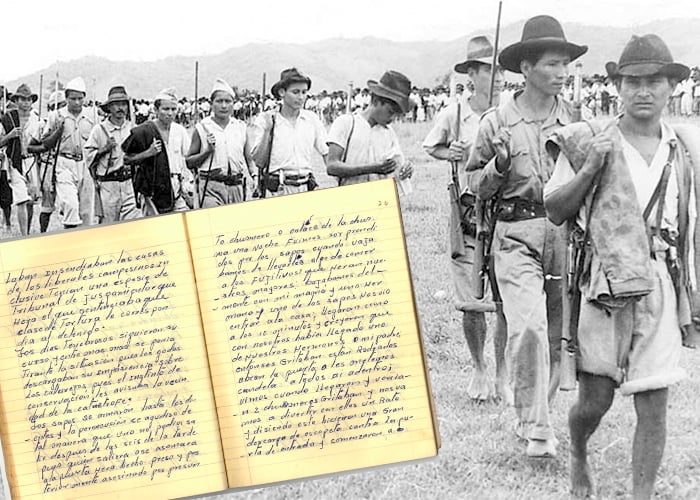

Tenía cinco años Jaime Jara cuando comenzó a huir del ejército conservador. Acababa de aprender a escribir, y fue tomando apuntes de su vida en un cuaderno. Aguantó las guerras de los liberales con los conservadores, y a los 30 decidió organizar sus memorias de la Violencia.

El director del Cinep Mario Calderón, Juan Pablo Ruiz y otros bogotanos compraron una finca en Cabrera, Cundinamarca, y montaron una reserva ambiental. Allá conocieron a Jara, y entre las charlas nocturnas el Padre Mario comenzó a asesorar la escritura de esas memorias. Ese manuscrito de 6 cuadernos sobrevivió al agua, la selva y las balas, para ser publicado 50 años después bajo el nombre de Cuadernos de la Violencia.

Jaime Jara trasteó esos 6 cuadernillos a Bogotá cuando lo desplazaron los paras, y luego cuando volvió a Cabrera los dejó en un cajón de su casa. En 1999 las Farc lo asesinó y la familia todavía no sabe por qué. El prospecto de libro quedó en la gaveta.

Maria Clara Van der Hammen trabajaba con Tropenbos por Colombia, y pasaba por Cabrera cuando alguien le dijo que un campesino de la región había escrito toda la guerra de la zona. Le mostraron las páginas, amarillentas por el tiempo, y quedó enganchada.

Lo llevó a Bogotá, contactó a Hernán Jara - hijo de Jaime - quien es librero en la Lerner, y juntos visitaron a Catalina Vargas, fundadora de la editorial Cajón de Sastre. Entre los tres se empeñaron en sacar un libro. Era el 2014.

Tres años después, a finales de novimebre del 2017, salió de la imprenta Cuadernos de la Violencia. Todo el libro es cosido a mano. La portada y la contraportada tienen recortes pegados uno a uno de manera artesanal. Era el homenaje a Jaime Jara, que escribió uno de los pocos, poquísimos, libros sobre la Violencia en primera persona.

Capítulo 6.

Partieron por cada calle varios jinetes guerrilleros dando órdenes desde la comandancia y decían: «Los que vayan a seguir con nosotros reúnanse arriba en el acueducto, pues vamos a salir pronto». Nosotros habíamos desayunado apenas agua con sal y cilantro, aunque en realidad no teníamos ganas de comer nada, todo lo que estaba sucediendo era demasiado para poder uno comer algo sin que se le hicieran nudos en la garganta, por lo tanto dijo mi mamá: «Vámonos, aquellos verán qué hacen, pues de todas maneras ya teníamos previsto el viaje y lo único es que se adelantó por un día». La mayor de mis hermanas y la vieja comenzaron a llorar cuando salimos de la casa, no sé por qué, si de alegría o miedo por lo que pudiera sucedernos más adelante. Más adelante comentaron: «No podemos llevar casi nada, solamente unas lozas y las cobijas pues esas sí no las podemos dejar. La pasada del páramo es hijuemadre —decían—, quizás aquellos lleven todo lo que tenían en la caleta, pero como José está enfermo de fiebres, no podrá sino con la ruana».

Llegamos al acueducto como nos habían ordenado. Llegaba gente por todas las calles con los pocos enseres que podían cargar a la espalda pues los caballos no servirían de mucho subiendo al Altamizal, en los límites con Cundinamarca, ya que tocaba coger selva debido a que en el caserío de Núñez había chulos y no se podía pasar por ahí. Escudriñando entre tanta gente que había allí logré distinguir otra cara odiada, la de la vieja Isabel. Tenía amarradas las manos atrás, los ojos enrojecidos por el llanto y el cabello en un total desorden, pues dizque les había tocado sacarla de las mechas de la casa en que vivía ya que se había resistido a salir. Muchos de los sapos estaban allí con las manos atrás y con el rostro descompuesto por el miedo. Esto me causó a mí tremenda lástima hacia aquellos infelices, pues les estaría remordiendo la conciencia por haberse voltiao, pero ya no había remedio y harto mal físico y psicológico habían hecho cuando se reunían a mutilar cachiporros, lo que para ellos era tremenda diversión. También ofendían con sus cantos y sus coplas las usaban para humillar a sus víctimas que estaban en tremenda desventaja. En realidad en ese tiempo no se inventaba nadie nada para defenderse. Las cosas hace cuarenta años eran muy distintas.

Comenzó la marcha antes de lo previsto. La larga hilera se extendía por el camino que tenía una visibilidad de un kilómetro más o menos. No se supo nunca cuántas personas desfilaron aquel día por dicho camino. Risas, gritos, llantos, lamentos, blasfemias, insultos, todo lo concerniente a una derrota apresurada se oía en aquel camino. Cuando nos tocó el momento de partir ya hacía un buen rato se había perdido el primero al final del camino y aun quedaba bastante gente para salir. Con nuestros pies descalzos y los calzones cortos comenzamos a darle mazo, como se dice en el argot popular al caminar. En la punta se apreciaba un gran número de gente armada, luego se veían los civiles, mujeres, niños, ancianos con sus maletas en costales pergamineros que se les mecían de lado a lado con un vaivén rítmico. No había ni una sola persona que no llevara algo en la espalda. Las mujeres cargaban a los niños más pequeños, las hermanas mayores cargaban a los menores y así sucesivamente. Se desfilaba por aquel camino que nos conduciría a muchos hacia lo desconocido. Habíamos caminado unos quinientos metros cuando encontramos el primer descabezado: le habían aplicado el corte de franela, medio tapado con unos helechos, se alcanzaba a apreciar el cuerpo sin cabeza. Alguien que no sufría de nervios destapó el cuerpo, era nada más y nada menos que el cadáver de quien fuera hasta el día anterior el terror del cachiporro: «Es Luis Garzón —dijo una mujer que, destapándolo, reconoció el cuerpo por la ropa—. Mi mamá le lavaba la ropa y yo la planchaba», comentó la mujer apartándose y siguiendo el camino.

Muchos comentarios se escucharon después en la marcha, más adelante cuando alcanzamos gente que había salido antes, alguien decía:

—El que le bajó la porra al sapo de Luis fue la muchacha que daba

órdenes, yo la miré pues yo venía atrás —comentó una anciana.

—Pues sea como sea, ya se murió y pagó todas las que había hecho —dijo uno de mis hermanos.

Más adelante con un trapo blanco estaban mis hermanos mayores y mi papá, el trapo blanco significaba paz, amigos, y era lo que se debía hacer para que los reconocieran.

Con muchas dificultades se caminaba, pues a cada paso encontraba uno gente que se iba quedando porque llevaba mucho peso, por la edad o por la falta de costumbre para caminar. Otros se quedaban esperando a sus familiares rezagados. Se encontraban maletas abandonadas con ropa, vasijas de cocina con mercado y algunas mujeres que en avanzado estado de embarazo se les apreciaba el dolor y la angustia en el rostro. Sin embargo, había que continuar el camino, no se podía dejar abandonado a nadie así tocara improvisar camillas con los mismos costales de los equipos o simplemente con las cobijas.

A los seis kilómetros de distancia de la salida ya no se encontraban más viviendas, nos hundíamos en el monte. Teníamos más de medio día de camino pero se avanzaba, como ya se dijo, de modo dificultoso. En un lugar donde el camino hacía una curva en forma de zeta encontramos un pequeño tumulto. Rápido llegó la voz a nuestros oídos: «Mataron a la vieja Isabel». Hacia el lado derecho, en una bajadita hacia una corriente de agua, yacía el cuerpo sin vida de la vieja Isabel, como todo el mundo la llamaba por el odio que los collarejos le tenían a la mujer, que unos días atrás en forma histérica pedía muerte pa todo el cachiporro que no cediera a gritar tres veces ¡viva el partido conservador! ¡Viva Laureano Gómez! Allí quedó sin cabeza porque, en realidad, «se tenía muy bien ganado esto», ese era el comentario de alguien que se refería a ella.

Infinidad de pensamientos se agolpaban en mi mente, los atropellos sufridos, las carreras para no dejarnos ver de los sapos cuando estaban torturando y asesinando gente que únicamente se sostenía en decir que era liberal y que morirían en su puesto. «Nunca gritaremos el partido conservador así nos maten», era el comentario de quien no era voltiao. ¿Valdría la pena todo esto? Es una pregunta que queda aun sin responderse, pues ¿quién puede certificar la diferencia entre un conservador y un liberal? ¿No será que como humanos somos iguales y aquel fanatismo político solo llevó a la gente a cometer atrocidades? Pero el camino que ya se había empezado tenía que seguirse. El avance de la gruesa columna de gente se estaba dando y más y más espeso se ponía el monte. La civilización había quedado atrás, las fincas, las reses, las aves de corral, todos los enseres domésticos, únicamente una o dos mudas de ropa, unos pocos alimentos y la mente puesta en que se debía salvar la vida antes que nada porque, según los entendidos, mientras hay vida hay esperanza.

Dejamos el cuerpo guillotinado de la vieja Isabel y nos dirigimos más y más a coronar el alto de Altamizal. Faltando un kilómetro para la cumbre se encontraron más cuerpos descabezados: este es el fulano, este es zutano, tres, cuatro, ocho, diez, no sé cuántos vi, pero era horrible. Cabezas con diferentes muecas, que tenían los ojos entreabiertos, otros la lengua afuera casi trozada con los dientes, el pelo erizado, los ojos casi afuera de las órbitas, en fin, algo muy difícil de olvidar, pues aun me parece estar ante tan macabro espectáculo. Estos eran los cuerpos descabezados de la cueva. Hoy día se pone uno a recordar y siente erizamiento pues no hubo sepultura para nadie, a pesar de estar en campo donde no se cobra entierro de primera, segunda o tercera categoría, simplemente no había tiempo ni herramienta.

Seguía la marcha. Pasamos el Altamizal y nos encontramos en Cabrera, Cundinamarca. Unos guerrilleros miraban con lentes hacia la inspección de Núñez: «Sí hay chulos, allá se ven», decían. Esto nos llenaba de terror pues estábamos a menos de dos kilómetros de los dichos chulos: «¿Y qué podíamos hacer? —pensaba yo—, ¿será que había que pasar por ese caserío, a simple vista era pequeño pero lleno de chulos?». Una voz se oyó: «Hay que coger por el otro camino y buscar la quebrada para pasar por allí, pues se necesita harta agua porque es harta la gente».

La gente comía dulces, galletas, tarros de salmón y panela. Adelante iban los toros y novillos para la cena, no eran muchos, pero alcanzarían para esa noche y el día siguiente. No se podían llevar más, ya que arriba no podrían caminar más debido al hambre y la fatiga y se pondrían muy flacos. En alguna parte del monte se estableció la posada. Cantos y lloros de los niños se escuchaban, también se oía sobre una mujer que en el transcurso del camino había dado a luz. Era uno de los atractivos y motivos de visitas y condolencias. Para algunos esa fue la noche de sus vidas, pues nunca les había tocado dormir fuera de un techo o sobre una ruana o un costal como colchón y con solo una cobija, y eso si acaso para los más pequeños. A los mayores les tocó dormir al pie del fogón. Los comentarios generales trataban sobre lo que sería el camino el próximo día y, sobre todo, la posada que tendríamos, ya que a eso del mediodía estaríamos llegando a la boca del monte para comenzar a escalar el páramo de Sumapaz, el cual todos los marchantes habíamos tenido oportunidad de apreciar desde la cordillera de Altamizal.

Una de las cosas más impresionantes para mí fue la forma en que quedaba el camino por donde pasaba la marcha. En partes tocaba romper el monte virgen a golpes de machete y cuando pasaban los últimos ya era un completo fangal intransitable. El monte, en partes, no resistía y comenzaba a caerse, inclusive donde había camino empedrado se desbarataba. En todo caso, para muchos, esa marcha fue el comienzo de una aventura que nadie hasta ahora ha tenido tiempo de contar, ni siquiera ha podido narrar el principio. Todo el ganado, en total diez reses, fue sacrificado esa noche y repartido cuidadosamente. Esto se hacía llamando por lista a uno de cada familia. Se tenía que medir para tres días más, pues eso duraría la marcha a partir del siguiente amanecer.