En la pared que divide la sala del comedor, en la casa de Guillermo Valencia Hernández hay una lista de nombres trazados con tempera, pedazos de carbón, crayolas o tinta de marcadores. Son los nombres de visitantes, que por años, han pasado por Palenquito, en planes de investigación, o con el deseo de aprender a tocar el tambor, o simplemente porque alguien le dijo que allí vivía un tipo que los podía acoger sin interés alguno. Hay gente que se ha pasado meses allí sin pagar un centavo.

En esa pared está el nombre del realizador italiano, Andrea Ruffini; de la etnomusicóloga, Violeta Chamorro, que recorrió la zona en busca de testimonios para su tesis doctoral, el de la profesora Ligia Aldana, que enseña literatura en Nueva York, y que camino hacia Palenque, hizo la estación en la casa de Guillermo, para conocer a Liberada, que hace parte de sus trabajos de investigación sobre mujeres afro.

Si uno pregunta por alguno de esos nombres, surge de inmediato una historia, que Guillermo Valencia narra con la inventiva propia de la oralidad. Una historia fluida, no se sabe si por las veces que le ha tocado contarla, o porque tiene la capacidad de agregar algún nuevo pedazo (real o imaginado) sin que se note la enmendadura. Le pregunto por Lizette Lemoine y sus ojos se abren deseosos. Junta sus labios de manera repetida hacia adelante, formando una pequeña trompa y habla con la mirada lejana, como si tuviera al frente un gran auditorio. “Te fuiste muy lejos”, dice para dar a entender que hay mucha historia más atrás:

“Lizette Lemoine, aparece en estas tierras para el año 97. Ya tenía como seis años de haber llegado a estas tierras de San Marcos de Malagana, con mis deseos de hacerme escritor. Tenía una máquina Underwood 310, que luego cambié por una Olivetti, que me regaló mi papá, El compa’e Goyo (Guillermo Valencia Salgado). Como vivía en una finquita, me ponía debajo de un palo de mango de hilaza a escribir, allí, una tarde, conocí a Luis Henrique Díaz Martínez, hijo de una señora que se ganaba la vida recogiendo arena en el arroyo de palenquito, que luego vendía a los camiones de las ferreterías de Cartagena.

“Luis Enrique Martínez, me veía ahí con mi maquina Olivetti, y un día se acercó, me contó que su mamá componía versos, y qué él necesitaba que le pasara sus canciones, porque ella no sabía escribir. Así que un día me la trajo, ella se sentó a mi lado y me iba dictando sus canciones: Cuando vine a Palenquito/ yo vi la vida en un hoyo/ me dediqué con mis hijos/ a sacá arena del arroyo…” Y así me convertí en su secretario privado, en el amanuense de sus composiciones. Ya la señora Petrona había grabado un disco con Tambores de Malagana, en un formato comercial con bajo eléctrico y pitos, al estilo de Irene Martínez, pero que no había sido reconocido por el público. Grabó también El destape de folclor y El folclor vive, pero ninguno de esos discos pegó.

“En 1996, sucede un hecho lamentable, Luis Enrique Martínez es asesinado en el barrio Olaya Herrera, de Cartagena, sector Rafael Núñez. Tras la muerte de su hijo y la ausencia de reconocimiento de su arte, decide retirarse de la música. Petrona se encierra en su luto y su pesar por la muerte de su hijo.

“Tiempo después, con la ayuda de sus hijos Álvaro y Joselina Llerena, yo, en reemplazo de su hijos Luis Enrique, comenzamos a tocar en pueblos y casetas de Cartagena. También en las Universidades, me armo un libreto y voy hablando de los bailes cantaos y de la música del canal del Dique. Hablo del son de negro, el bullerengue, la chalupa, la puya, el fandango ‘e lengua. Andábamos como gitanos, fuimos a Zambrano, Calamar, Plato, Cartagena, tocamos en el colegio INEM, en el barrio El Pozón, en Bayunca.

“No creas que me he olvidado de Lizette Lemoine —dice, para generar expectativa y continúa— resulta que para el año 97 se corrió la noticia que una documentalista venía a grabar unas cantadoras. Pero esa documentalista, cogió fue para Palenque, porque a la señora Petrona, en ese entonces, nadie la reconocía… Esa era Lizette Lemoine… Cuando llegó a Palenque, las cantadoras que estaban allá, no quisieron grabar con ella, porque tenía que darles dinero, que tenía que hacerles un aporte, y total fue que la señora Lemoine se devolvió sin nada, fracasada, derrotada por los palenqueros. Como nosotros ensayábamos ahí en la casa de Petrona, que estaba a orillas de la carretera, la señora Lemoine escuchó los tambores. Llegó, nos contó lo que había pasado, y la señora Petrona no quería grabar, y ahí la convencimos entre su hijo Álvaro y yo. Se grabó el documental que se titula Lloro yo, lamento de bullerengue, que Ocora Radio tomó después para hacer el álbum que se tituló, Le bullerengue, publicado en 1998, que fue un descubrimiento para el mundo de la música y puso, por lo menos en Europa, los cantos ancestrales de Petrona Martínez. Te das cuenta, por eso está ese nombre en la pared. ¿Pregúntame por otro y te cuento la historia completa del personaje?”

En esos recorridos con Petrona, por los pueblos de la parte baja de los Montes de María, Guillermo conoció a otros personajes, tan vivos y creativos, como Petrona Martínez. Decimeros, cantadoras, piteros, tamboreros, rezanderos, curanderos de culebra, preparadores de brebajes, compositores, con los que fue construyendo en su cabeza un universo narrativo que luego vertió en sus libros.

En el año 2000, Petrona Martínez se presentó en la taberna Palabra, de Montería, que administraba el escritor José Luis Garcés. En ese mismo escenario Guillermo se presentó como narrador, como un compositor que con su guitarra entregaba una novela narrada de la realidad de San Marcos de Malagana, Palenque, Palenquito, Gamero y Maríalabaja.

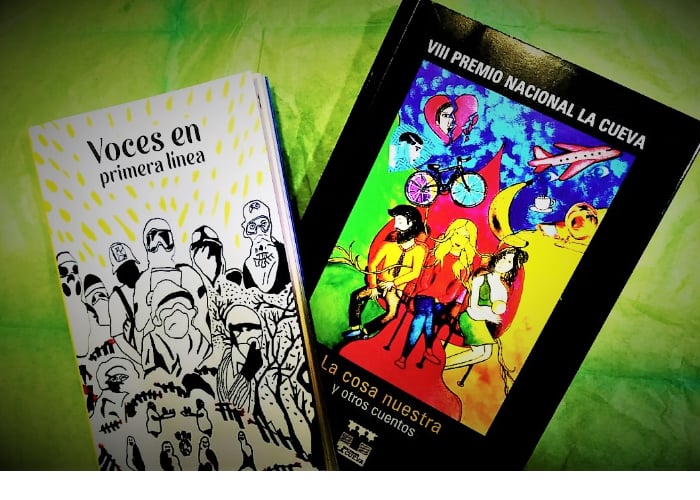

Ese mismo año, alentado “Por el maestro José Luis”, como lo llama Guillo, se presentó a la convocatorio del Instituto de Cultura de Cartagena y ganó con su libro Hacedores de lluvia en la categoría de Mejor relato regional.

Para ese momento, llegaron los vientos de la denominada World Music y Petrona Martínez entró en esos círculos, al igual que Totó la Momposina, que vivía en Londres.

En esos viajes, cuaderno en mano, Guillermo Valencia comenzó a escribir nuevos relatos que tenía en su cabeza, los cuales fueron escritos durante los viajes en avión, trenes, buses y habitaciones de hoteles. Relatos de sus vivencias en pueblos como San Marcos de Malagana, San Basilio de Palenque, San Pablo, Maríalabaja, Gamero, Evitar, en donde había participado en rituales de velorios o fiestas de carnaval.

Nunca se ha considerado un escritor de oficio, a pesar de que es capaz en una par de días, con sus noches y madrugadas finalizar el primer borrador de una novela. Con su escritura ha intentado dar soluciones a sus problemas existenciales, que se originaron con la muerte temprana de su madre, y el abandono de padre. Fue un niño que creció sin afectos, sin otra guía más allá de sus instintos y su vocación hacia la escritura que lo salvaron de una temprana locura que él supo manejar sin medicamentos y despreciando las atenciones siquiátricas que en apariencia necesitaba. “Me estaba volviendo loco con tanta medicina, pero yo me puse a leer, a preguntarme qué era lo que yo tenía, para resolver esos dolores, ese problema existencial de ausencia de afectos de una infancia rodeada de tíos bebedores de ron barato, alegres y libertinos que se gozaban la vida en los bares de Tesca y que amaban a las prostitutas como si fueran sus esposas y amantes eternas. Entraba en unas depresiones, que solo se me quitaban con esas lecturas que hacía, con los viajes, y por supuesto con la escritura de esas vivencias autobiográficas que ha sido lo mío, mi manera de contar mi vida”.

Muestra de esas reafirmaciones en su vida, en 2014 publica Tras la huella del padre, en el que presenta personajes vivos que conoció a lo largo de su permanencia en la región. Fue tanta la compenetración con esos personajes, el nivel de detalle con el que narra sus vidas, que no tuvo que inventar nada, solo escribirlo, en las palabras necesarias. Ese mismo año como marcado por un desespero creativo incontenible publica La familia de Felipe, que evoca su infancia en Cartagena. Un relato enérgico, desde las entrañas del dolor de la ausencia. Allí expone los conflictos familiares con la curiosidad de un adolescente y la crudeza de quien se ha sentido abandonado por una familia extraña, que cruza afectos con excesos por igual. Más que una novela existencial es una novela en la que se siembra como escritor, un ser del Caribe que convoca a sus demonios y los espanta en cada párrafo que escribe como un conjuro que lo libera.

Valencia, escritor y novelista canta y cuenta realidades fantásticas

Valencia, escritor y novelista canta y cuenta realidades fantásticas

de una porción de Los Montes de María. Foto: David Lara Ramos

En 2015 y 16, fue uniendo nuevas narraciones que se materializaron en Historias de Lamba. Una región mítica que no es otra que esa región que ha caminado. En Lamba las brujas vuelan en las noches, los zánganos caminan cortas distancias antes de desaparecer o tocan el tambor en los aquelarres. En Lamba hay ojos de agua que no se secan. Hay árboles que sangran los viernes santos. Hay lloronas que se te atraviesan en los caminos. En Lamba, las brujas pueden sacarte a tu bebé de la cuna y dejarlo dormido al pie del arroyo, en señal de advertencia para que las dejes tranquilas. Lamba nace para ocultar nombre de lugares reales, para mimetizar nombres, pero allí están esos personajes que han vivido cerca a Guillermo Valencia: “A mí se me ocurrió llamar a todo este extenso territorio Lamba, que es el nombre de una finca donde Petrona Martínez trabajó en su juventud. Es un territorio mítico en el que suceden todas las historias. En Historias de Lamba relata la historia de San Basilio de Palenque, de San Marcos de Malagana, de Gamero, donde suenan los tambores, donde tiene presencia ese animismo religioso místico y popular, ahí suena la música que ha embrujado a más de un visitante ese es el Lamba real, que como escritor nos presenta con la magia de la oralidad y las estéticas silvestres de su gente.

El libro Historias de Lamba, presentadas hoy al público con el incomprensible título de Obituarios Negros, toma su forma originaria, oral, verbal, con las presentaciones que Guillermo Valencia ha hecho en compañía del tamborero de Lamba, Janer Amarís, quien por varios años tocó con Petrona Martínez, y hoy es el tambor principal de la cantadora Martina Camargo y sus cantos ancestrales de tambora y del río Magdalena.

Janer Amarís nació escuchando son de negro. Su familia carga un legado musical que proviene de su abuelo Marceliano Orozco, cacique mayor de la danza de Son de Negro de Malagana. Su abuelo siempre tuvo la esperanza de que en su familia surgiera un tamborero, y cuando Janer cumplió dos años, profetizó que él sería el gran tamborero de la región. Janer creció en un entorno musical, en su casa se hospedaron maestros como Paulino Salgado Batata, Ascanio Pimentel, Ramón Pío, Encarnación Tovar, conocido como “El Diablo”, Pedro Alcázar, entre otros. “De cada uno de ellos, yo tengo algunos de sus golpes, porque cuando ellos comenzaban a practicar, yo me ponía a verlos, y ellos me enseñaban, como yo estaba bien niño, para ellos era una gracias que yo les preguntara sobre los ritmos y los golpes que daban. A los 14 años, de la mano de Álvaro Llerena, hijo de Petrona Martínez, perfeccionó su talento y empezó a viajar a diferentes festivales. Cuando cumplió 16 años entró a la agrupación de Petrona Martínez, con quien recorrió gran parte del país y estuvo en conciertos en México, Chile, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Malasia, España, Marruecos, entre otros. En el escenario, mientras Guillermo cuenta las Historias de Lamba, Janer pone sus golpes para acentuar cada relato. Canta bullerengue, chalupas, son de negro y cantos de velorios que hacen de cada presentación un regocijo con los antiguos habitantes de la región baja de los Montes de María.

Las Historias de Lamba surgieron de las voces de Petrona Martínez, de Etelvina Maldonado, de Eulalia González, de Magín Díaz, de Juana del Toro, todos ellos, le contaron a Guillermo Valencia hechos que no pudieron hacer versos, y que Guillermo Valencia en letra viva, nos los revela.

En la presentación del libro el escritor José Luis Garcés le advierte al lector: “…te vas a encontrar con el diablo. O con las brujas. O con el maligno. O con el pendejero. O con la maldad encarnada. Te vas a encontrar con gente de lenguaje duro y viejo. Y bueno. Y áspero pero sabroso”.

Una de sus vecinas, Liberada Mendoza, hace también otra presentación, con ese lenguaje “áspero pero sabroso, al que se refiere el escritor José Luis Garcés. Dice Liberada: “Yo creo que lo que él escribe se refiere al tiempo del miedo, porque no había luz eléctrica y todo era posible. Cuando la gente apena’ tenía medio celebro. Y loj hombre y laj mujere’ volaban porque no sabían que no podían volar, ¿ya me entiende?

De ese tenor son las Historias de Lamba. De personajes vivos que aún transitan por el territorio, o de aquellos que han partido, pero sus presencias pasan de voz a voz. Sucede con Claudina, la mamá de Liberada. Tres años de su muerte, Claudina, andaba con un machete afilado para todos lados. Ya vieja, bajó de una montaña en la que vivía entre Ñanguma y Munguía. Vivió sin electricidad, con agua que sacaba de casimbas que nunca se secaron y cocinaba en hornillas de leña. Allí vivió, sin periódicos ni noticieros. Cuando bajó, ante la insistencia de su hija Liberada, conoció un televisor y vio que en una telenovela brasileña a sus ancestros afros los marcaban en la piel, con hierros de ganado. Trastornada por el espacio, el tiempo, y los elementos modernos, tomó por compañero a su machete. Una mañana, Guillermo Valencia le pregunto, qué hacía todo el tiempo con el machete afilado. Que lo dejara a un lado que de pronto se podía cortar. La respuesta de Claudina fue reactiva. “Carajo, no me vas decir lo que tengo que hacer, por ahí andan unos desgraciados marcando a los negros, como yo, nojoda, si vienen por aquí me los pico a machetazos, a mí nadie me pone una mano encima”. Así y hasta más fantásticas son el carácter de las Historias de Lamba, de este escritor y novelista que canta y cuenta realidades de esta porción de Los Montes de María, desde la permanente comunión con sus habitantes.

Anuncios.

Anuncios.