Así como para el Coronel Aureliano Buendía fue imborrable la tarde en que su papá lo llevó a conocer el hielo, para Gabriel García Márquez el recuerdo de la primera vez que fue al cine lo acompañaría hasta que la memoria se lo permitió. La máquina que coagulaba el tiempo fue una obsesión para el maestro, “un matrimonio mal avenido” como escribiera alguna vez, y la historia de un amor no correspondido.

Sus incursiones en el séptimo arte comenzaron en 1948 cuando era colaborador del diario El Universal de Cartagena, en donde esporádicamente habló de películas en su columna Punto y aparte. Un par de años después, trabajando para el Heraldo de Barranquilla bajo el seudónimo de Septimus, dedicaría cinco de las cuatrocientas Jirafas que hizo para ese diario, a hablar sobre cine.

En 1953 se traslada a Bogotá y comienza a escribir para El Espectador. Durante año y medio cada sábado saldría una columna llamada El cine en Bogotá, estrenos de la semana, en donde el escritor en ciernes se explayaría con gusto hablando de la pasión que lo consumía. Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que con Gabo se inicia oficialmente la crítica de cine en Colombia. Según César Augusto Montoya “Antes de él se hacía reseña, comentario, alta chismografía, pero no crítica. Se contaba la película con final incluido, pero no se juzgaba la presencia o ausencia de los valores, no se hacía un desgloce de los elementos que componen una película y menos se le enseñaba al público, aún inexperto, a ver cine”. Guillermo Cano, director en esa época del diario, decía que la misión que se había impuesto con la columna este costeño flaquito y deshilachado, era la de “Crear proselitismo hacia el séptimo arte, sin concesiones a los gustos masivos”.

Luis Buñuel, director de cine español y Gabriel García Márquez

Esta actitud consecuente, honesta y radical le traería muchísimos problemas con los distribuidores, que como sigue sucediendo ahora, sesenta años después, le daban preeminencia a las películas norteamericanas, por encima de cualquier otra cinematografía, incluida la nacional. En julio de 1955 deja de escribir sobre cine y se marcha como corresponsal del diario en París. Llevaba pocos meses allí cuando lo sorprende la noticia de que Rojas Pinilla ordenaba cerrar el Espectador. Sin empleo, sin dinero, viviendo en carne propia la despiadada versión que nunca nos contaron los novelistas de la ciudad luz, García Márquez tenía miedo de morirse de hambre. Con la ayuda de sus amigos consigue lo suficiente para marcharse a Roma donde conoce a Fernando Birri y por intermedio de él logra matricularse en el Centro Sperimentale Di Cinematografia . Estaba en Italia y el neorrealismo, el movimiento que tanto admiraba, daba sus últimos coletazos.

Sin embargo, estaría poco tiempo en esa escuela. Nunca nos imaginaremos a Gabo encerrado en esa cárcel conocida como la academia. Una de sus frases favoritas era de Bernard Shaw y decía “De niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela”. Pero los escasos meses que estuvo allí le sirvieron para conocer, entre otros, a Cesare Zavattini, el hombre que escribió Ladrón de bicicletas, película a la que Gabo se refirió en 1950, en una de sus Jirafas de el Heraldo como “La película más humana jamás realizada”. Del guionista italiano aprendería todos los secretos de la escritura cinematográfica, así que más que confiado, emigra a México dispuesto a ganarse la vida escribiendo guiones.

Pero la verdad y a pesar de rodearse de gente como Manuel Gavaldón, Luis Alcoriza o Buñuel, no sucede nada con las películas y es cuando se da cuenta de que su amor por el cine no es correspondido. Así que centra todas sus energías en ganarse un lugar como novelista. La lucha fue cruenta, llena de penurias, sacrificios y esfuerzos. En 1967, a los cuarenta años, este humilde hijo de un telegrafista de Aracataca conocía la fama universal gracias a la publicación de Cien años de soledad, la novela en lengua castellana más influyente desde El quijote. El éxito obtenido con la historia de los Buendía, le permitiría gozar de una independencia económica jamás soñada. Entonces, el monstruo que había permanecido dormido algunos años, volvía a despertar.

Le llegan propuestas desde Hollywood para adaptar su obra maestra. Gabo se niega tajantemente. Una noche en Cuernavaca fue sorprendido por Anthony Quinn. Tomaron un par de tequilas y el actor de Zorba el griego transformado en Mefistófeles le dice que tiene un millón de dólares para comprarle los derechos de su novela. Se puso de perfil y le preguntó si él no era el hombre perfecto para interpretar al coronel Aureliano Buendía. Desde un principio García Márquez sabía lo que iba a responder, pero para no ser tan evidente le pidió tres millones de dólares. El pobre Zampanó se quedó con las ganas del fracaso.

Porque la historia del realismo mágico en el cine ha sido la de un fracaso constante. Es imposible trasladar el poder de la palabra garcíamarquiana al lenguaje cinematográfico. Ni siquiera él, cuando colaboró como guionista en alguna de las adaptaciones al cine de sus novelas, pudo conseguir el efecto deseado. Ni directores tan capaces como Ruy Guerra y su Eréndira, Francesco Rossi y Crónica de una muerte anunciada o Mike Newell y su desafortunada versión de El amor en los tiempos del cólera, lograron plasmar, convincentemente, su universo.

Incapaz de dejar de lado a su amante esquiva y sabiendo que ella lo rechazaba constantemente, se conforma con abrir una escuela de cine en Cuba. De su propio dinero paga las instalaciones y con la ayuda de poderosos amigos como Francis Ford Copolla, Robert Redford, George Lucas o Jean Claude Carriere, logra convertir a San Antonio de los Baños en el centro de aprendizaje de cine más respetado de Latinoamérica. Si nunca iba a hacer una gran película, al menos ayudaría a que algún joven del continente la hiciera.

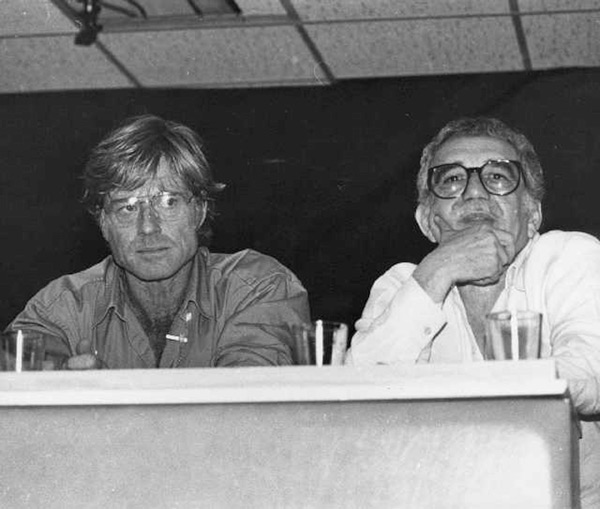

Robert Redford, actor y director de cine estadounidense junto a Gabriel García Márquez

En sus últimos 25 años de vida y contrario a lo que había dicho en repetidas ocasiones, creyó encontrar la clave para adaptar quizás su novela más literaria. En 1990 García Márquez viaja al Japón para ver a Akira Kurosawa. Gabo estaba convencido de que el director japonés podría adaptar con éxito El otoño del patriarca. Kurosawa seguramente sería capaz de ubicar en el Japón feudal el solitario hastío de poder del patriarca. Si había podido orientalizar a Shakespeare y a Dostoyevsky, ¿Por qué razón no podría hacerlo con él?

El director no disponía de mucho tiempo. Estaba en pleno rodaje de Rapsodia en Agosto y a sus 81 años ya no tenía tanta energía. Del encuentro saldría una entrevista maravillosa en la que dos guionistas hablan de las dificultades que siempre acarrea hacer una película. Kurosawa moriría en 1998 y con él se escaparía, quizás para siempre, el último chance de adaptar, convincentemente, una novela de García Márquez al cine.

Pero sus esfuerzos por buscar la manera de llevar al cine El otoño del patriarca no terminarían allí. Después de ver Tieqmpo de gitanos y sobre todo Gato Negro, Gato Blanco, creyó que Emir Kusturica era la persona indicada para convertir en imágenes sus palabras. Al fin y al cabo sus películas destilaban realismo mágico en cada fotograma. Se reunieron en La Habana en el 2005. El director serbio estaba allí filmando el documental sobre Maradona. Hablaron varios días y hasta se alcanzó a escribir un bosquejo de argumento pero el proyecto terminaría naufragando, ahora si para siempre.

Después vendrían la enfermedad y el olvido, y con ellos llegaría también la desesperanza de tener la certeza de que nunca veríamos una gran película con un guion escrito por Gabo. La desmesura y monumentalidad de su literatura no podían acoplarse a las limitaciones del cine.

Para ver sus novelas transformadas en imágenes habría que crear una máquina que proyectara directamente los sueños a la pantalla, pero ni así podríamos captar la devastadora belleza de Remedios la bella, la penetrante mirada de Aureliano Buendía, la insoportable soledad de Rebeca, la descomunal fuerza de José Arcadio y la decrepitud extrema de Melquiades. Gabo escribió algo tan grande que nadie podrá jamás materializarlo a través de las imágenes. El cine todavía es un invento muy precario, muy joven, muy niño para estar a la altura de una obra como la que ha dejado, después de su muerte, Gabriel García Márquez.

Anuncios.

Anuncios.