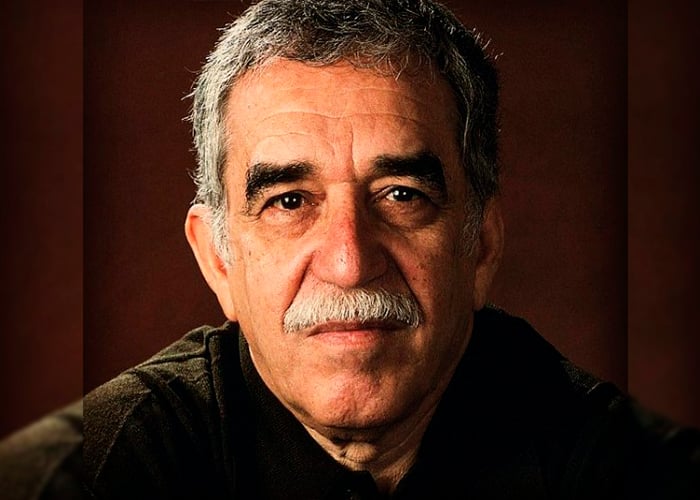

Tenía que ser un Jueves Santo, fecha que siempre me ha parecido melancólica, quizá porque no hay mucho que celebrar y sí, mucho que padecer. Lo cierto es que estaba a pocos kilómetros de San Juan de Pasto cuando en la radio dieron la primicia: Gabriel García Márquez acababa de fallecer en México, lejos de su patria, aislado de sus lectores en una intimidad tan absoluta que hasta me sonaba inverosímil. Me aferré a la mano de mi hija —viajaba conmigo, en un viaje que, de pronto, se tornó pesado— y recordé un sinnúmero de datos que había memorizado a lo largo de la vida. Que García Márquez era el escritor latinoamericano más importante y admirado en el mundo, que se había exiliado en México desde 1981, que era serio en su escritura y no obstante popular entre lectores, que había nacido un domingo 6 de marzo, a las nueve de la mañana, con el cordón umbilical a punto de estrangularle, que se dio el lujo de vender libros por montones y de poner a parir micos a los hombres más encopetados y poderosos de la tierra, que era nieto del coronel Nicolás Márquez Mejía, veterano de la Guerra de los Mil Días e hijo de Gabriel Eligio García y Luisa Santiaga Márquez, una mujer que odiaba su segundo nombre, que su primera novela La Hojarasca fue despreciada por un crítico que le recomendó dedicarse a otro oficio y que Cien años de soledad —la más famosa— había sido traducida a todas las lenguas de todos los países y que a partir de entonces tendría que grabarlo en la memoria: A Gabriel García Márquez se le ocurrió morirse un Jueves Santo, cuando yo esperaba cualquier cosa, menos eso. Mi hija de apenas cuatro años quizá miró las lágrimas que empañaron mis pupilas.

No acostumbro a trabajar artículos con una visión tan personal, pero en este caso —y me perdonan la franqueza— si tengo por tema a Gabriel García Márquez no podría ser sino desde mis confesiones íntimas como lector, como trabajador de la cultura y como aprendiz de escribidor (lo de escritor me sigue quedando grande como los zapatos del papá al bebé que se los pone para llenarse de importancia). Como lector he devorado todas sus novelas y sus cuentos que —nada nuevo— resultan estupendos. Como trabajador de la cultura sigo con la Fundación que lleva el nombre del Premio Nobel convocando un evento literario, sin mayores ambiciones, pero con el deseo sincero de que con ello apoyo el desarrollo de las letras hispanoamericanas, empresa que García Márquez amó y contribuyó a su engrandecimiento. Como aprendiz de escribidor, intentando dominar un arte ingobernable en esa búsqueda de la palabra exacta que me atrae con una fuerza y devoción que sólo tienen las vocaciones que enloquecen. Y, por último, lo menos literario y, sin embargo, lo más simbólico y vital, agradecido de la vida por mis hijos, Gabriel Alejandro, mi Gabo personal, a quien bauticé precisamente con el nombre del Maestro y Lina, una pequeña que quizá muy pronto comprenda porque lloré con el desconsuelo de las catástrofes finales la tarde de un Jueves Santo cuando me enteré de la noticia.

La casa

El 6 de marzo de 2017 se cumplieron los 90 años del remoto domingo de 1927 cuando Gabriel García Márquez nació en un lejano pueblo del caribe: Aracataca. Por esas cosas del destino (no acierto a pensar que sea distinto) fui invitado a celebrarlo su natalicio en el calor agobiante de su tierra natal por parte de la Casa Museo Gabriel García Márquez, que no es otra que la casa en que Gabo vivió con sus abuelos en los primeros años de vida. La casa, como él la llamaba, a pesar del tiempo, conservar los espacios que el recuerdo y la imaginación han fijado por tradición en la memoria colectiva. Una casa lineal de ocho habitaciones sucesivas, a lo largo de un corredor, con un pasamanos de begonias, donde se sentaban las mujeres de la familia a bordar en bastidor y a conversar en la fresca de la tarde, escribe el propio García Márquez en Vivir para contarla. Me acompañó mi esposa y, con ella por testigo, vi la larga construcción que hoy atrae a turistas de todo el mundo, que deben soportar el bochorno pantanoso de las dos de la tarde, pero que es idéntica a los recuerdos de Gabo. Al primero que acudí fue al cuarto donde nació el laureado escritor y temblando de la emoción vi un espacio que fue testigo del nacimiento de uno de los genios de las letras mundiales; mi esposa me tomó una fotografía con las pupilas empañadas y radiantes y fue como si la figura triste de las grandes matronas que lo acompañaron en su infancia, volvieran a vivir a través de la nostalgia.

Según Rafael Darío Jiménez, Director de la Casa Museo, esta ofrece recorridos guiados con un marcado carácter literario. Es administrada por la Universidad del Magdalena y el ingreso a la misma no cuesta un peso, verdadera hazaña para administrar espacios culturales que muchas veces son despreciados por la clase dirigente. A escasos metros de ella, se encuentra la Casa del Telegrafista, lugar donde vivió el padre del Premio Nobel y un parque que, como la mayoría de los pueblos en Colombia, ha sido bautizado con el nombre del libertador. Como un ícono de la novelística de García Márquez, la estación del tren —que lleva a recordar uno de sus cuentos mejor logrados La siesta del martes— está en el mismo sector de un monumento a Remedios la Bella, el perturbador personaje de Cien años de soledad.

Muchos dudarán si en Aracataca vive el espíritu de García Márquez, para quienes el día de nuestra muerte lo haremos con el privilegio de haberlo leído íntegro, consideramos que sí, pues lo encontramos en el polvo y el calor que funde hasta los huesos, en el mamagallismo de contertulios que se reúnen a contar historias alrededor de una mesa. Al cumplirse cinco años de la muerte de mi querido y siempre amado Gabriel García Márquez sirvan estas dos anécdotas como el más humilde de los homenajes.