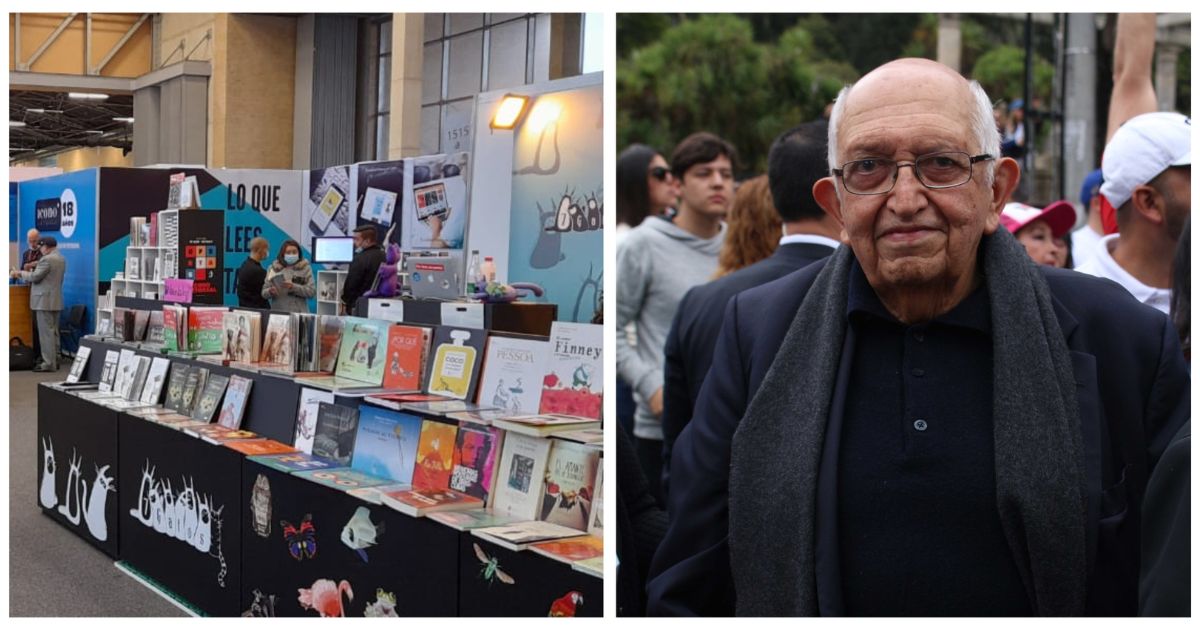

Ricardo Rondón Chamorro

“¿Dónde nos conocimos? En un café, hace muchísimo tiempo, cuando Bogotá era todavía una ciudad de mañanas heladas, de tranvías lentos, de campanas profundas, de carrozas funerarias, tiradas por caballos percherones y conducidas por cocheros de librea y sombreros de copa. Él debía tener unos 20 años y yo dieciséis”. (Plinio Apuleyo Mendoza, ‘Aquellos tiempos con Gabo’).

La luz de quirófano de los cerros bogotanos se filtra por los amplios ventanales del estudio de un confortable apartamento del norte capitalino, por la Circunvalar, repleto de libros que descansan por arrumes en todas partes, y donde sólo se oye el trinar de pájaros sabaneros en el concierto de media tarde de un viernes santo, que para el dueño de casa no ha tenido descanso.

El agotamiento es visible en los ojos de Plinio Apuleyo Mendoza García, amigo de la juventud y cómplice de arduas batallas literarias de Gabriel García Márquez, padrino de sus dos hijos, Rodrigo y Gonzalo, que a esta hora, 3:45 pm, no para de contestar llamadas del mundo: de Buenos Aires, de Ciudad de México, de Madrid y Barcelona; de cualquier cantidad de noticieros y radioperiódicos locales; más las de los amigos y los amigos de los amigos, y de una que otra señora despistada que se entera tarde de la muerte del Nobel.

Pero a quien más se puede acudir que no sea a Plinio Apuleyo, si la mayoría de esa cofradía generacional ha fallecido; o los contados amigos que sobreviven, el tiempo los ha desperdigado en la diáspora y el olvido. Mendoza García, a sus 84 años, es el único cachaco de época que vio llegar a un céntrico café bogotano, presuroso y desaliñado, al autor de ‘Cien años de soledad’, cuando este era apenas era un embrión de poeta, feliz e indocumentado, con sus fachas estrafalarias del caribe y un chicote sin filtro entre labios.

-Se acuerda, maestro, cuál era ese café-, le pregunto a Mendoza, que a esta hora de la tarde se despide de su señora esposa, la pintora Patricia Tavera - que por estos días prepara una exposición en París para la primera semana de mayo- y que anuncia ir a comprar algunas cosas para la cena.

“No me acuerdo, porque en ese entonces, en cada cuadra del centro de Bogotá había cuatro y más cafés, y la gente salía de uno para meterse en otro, y así se pasaban las tardes en esta ciudad donde llovía todo el tiempo y la gente vestía como para velorios, y los paraguas se confundían entre la espesa bruma”.

Era 1947. Usted lo conoce a través de Luis Villar Borda, su compañero de universidad. ¿Ese retrato del Gabo anónimo permanece intacto en su memoria?

“Por supuesto. Eso lo narro en ‘Gabo: Cartas y recuerdos’ (Ediciones B), versión actualizada y aumentada de ‘Aquellos tiempos con Gabo’, que publiqué en 2001 con Plaza y Janés, que recomiendo mucho porque es el libro más íntimo de mis vivencias con él, del Gabo auténtico, conocido por su círculo íntimo, muy distante de las pompas de la celebridad. Recuerdo que Luis Villar lo definió como un tipo con talento, pero de una vida caótica, desordenada, bohemio, que no auguraba nada. ‘Es un caso perdido’, dijo”.

¿Cómo es que con el tiempo resulta una entrañable amistad entre un costeño desparpajado y un hombre proveniente de una ciudad paramuna y lúgubre como era Tunja en esa época?

“Eso fue precisamente como la llama y el hielo. Pero esa fue la primera impresión que tuvimos de Gabriel. Él desapareció a la media hora después de ese primer encuentro, y años después, cuando nos volvimos a ver, se había producido un cambio, tanto en Gabo como en mí mismo”.

“Yo ya no era tan paramuno y lúgubre porque había vivido en el caribe, en Venezuela, en otras partes, y él había logrado una posición importante como periodista. Había publicado ‘La hojarasca’, con estupendos comentarios. Era un personaje totalmente opuesto al que había visto la primera vez”.

“Me pareció muy formal y distante. Tampoco ahí nos hicimos amigos. La explosión se produjo cuando vio la nieve por primera vez en París y echó a correr y a saltar como un loco, como un niño, y vi entonces su verdadera esencia, su alma tierna, su personalidad arrolladora, y sólo ahí me convencí que podíamos ser amigos”.

¿Esa revelación de la nieve, años más tarde, podría haberle inspirado el primer párrafo de ‘Cien años de soledad’, que recuerda el coronel Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento, cuando su padre lo llevó a conocer el hielo?

“Puede ser, puede ser…”.

Usted se convierte en el primer lector de sus manuscritos a partir de su opinión sobre ‘La hojarasca’, cuando le hizo caer en la cuenta de que en esa novela sobraba un capítulo.

“Más que una crítica fue un reconocimiento que él hizo. ‘Vaina –dijo-, eso no me lo habían dicho en Colombia’-. Y lo aceptó. Más adelante, cuando la amistad se estrechó aún más y me ponía al tanto de lo que estaba escribiendo, ‘El coronel no tiene quién le escriba’, ‘La mala hora’, etc., me contaba en detalle el proceso de sus personajes, la intriga, la trama, y bueno, me convertí en el primer lector de sus novelas, con otros amigos en común como Germán Vargas Cantillo, Guillermo Angulo y Álvaro Cepeda Samudio”.

¿Cuántos de esos manuscritos llegaron a su escritorio?

“La mayoría, contando ‘Cien años de soledad’”.

¿Cuál fue su primera impresión de esa obra cumbre?

“En las cartas que él me enviaba y que yo publico en este libro que le mencioné, se revela esa incertidumbre de Gabo de no saber si lo lograba a o no con esa novela. Estaba muy inquieto, expresaba dudas. -‘Yo no sé si esto resulta -decía. Con mis anteriores novelas era como caminar por el centro de la mesa. Ahora estoy caminando por el borde de ella, porque se me ocurren unas cosas un poco locas, que no corresponden a la realidad, porque yo crecí en un mundo, el de mi mamá, el de mi abuela, que decían ver fantasmas y hablar con los muertos. Y yo me dejé atrapar por ese mundo’. De modo que él veía esa aventura como algo que podía ser afortunado, pero también catastrófico”.

¿Y qué pasó entonces?

“La prueba de fuego fue la publicación de un capítulo en El Espectador, donde él empezó su camino periodístico. Dicho capítulo, el más arriesgado y peligroso, era la subida al cielo de Remedios, La Bella. Pues usted se imaginará el ruido a favor que desató esa lectura. Fue la consolidación de un proyecto que él abrigaba de los diecisiete años, que en un principio se llamó ‘La casa’. Un intento que en ese entonces, por obvias razones de polluelo literato, le quedaba demasiado grande”.

Así lo resumió en otra carta:

Desde entonces no dejé de pensar en ella, de tratar de verla mentalmente, de buscar la forma más eficaz de contarla, y puedo decirte que el primer párrafo no tiene una coma más ni una coma menos, y fue escrito hace veinte años. Con esto saco la conclusión, de que cuando uno tiene un asunto que lo persigue, se le va armando solo en la cabeza durante mucho tiempo, y el día que revienta hay que sentarse a la máquina o se corre el riesgo de ahorcar a la esposa.

Hablando de párrafos iniciales. Ese ejercicio, se comenta, le llevaba tiempo. Por poner dos ejemplos: El de ‘Cien años de soledad’ y el de ‘El general en su laberinto’.

“Sí, Gabo siempre fue un orfebre de los primeros párrafos. Para él eso era importantísimo, como el comienzo de sus crónicas y sus artículos”.

Ese era el poeta que entre bambalinas de su gran prosa siempre habitó en él, ¿verdad?

“Tengo la sospecha de que él quiso ser poeta. Dejó unos sonetos bellísimos, como el que le escribió en el colegio a una novia que se le murió (* ver al final). Una maravilla. Además que era un asiduo lector de poesía. A mí me contaba que cuando estaba recién llegado a Bogotá y no tenía dinero para ir a fútbol o a toros, que eran los únicos pasatiempos que había, cogía unos libros que le prestaba Gonzalo Mallarino, libros de poesía, y se iba en el tranvía, desde Las Cruces hasta la Avenida Chile, una y otra vez, de ida y vuelta, todo el santo día, leyendo poesía: eso se refleja poderosamente en su narrativa”.

Quizás la experiencia que más arraiga y fortalece la amistad es la que ustedes vivieron en Venezuela.

“Claro, pero no hay que descartar que años antes habíamos coincidido en París. Europa tiene mucha fuerza, porque compartimos vivencias especiales. Esa Europa que recorrimos juntos, en tren, en avión, a paso de infantería. Nuestros largos y desoladores viajes por territorio comunista, por Alemania oriental, por la Unión Soviética”.

“Pero sí, lo de Venezuela fue de mucho arraigo, porque trabajamos como periodistas en la época del golpe a Pérez Jiménez, por la cantidad de inconvenientes que tuvimos que superar, por lo arriesgado del tema político”.

“Pasábamos el día sembrados en la sala de redacción de la revista Momento. Yo lo llevaba a almorzar a la casa de mi papá. Allí compartía con mi familia. De hecho, Gabo hacía parte de la familia. Luego ya se incorporó Mercedes (Barcha), y después de que ellos se casaron sucedió al revés”.

“Yo era el que iba a su casa. Y como yo era soltero, pues desayunaba y almorzaba allá por invitación de ellos. Recuerdo que Mercedes me decía: ‘Plinio, cásate de una vez por todas, pero con una costeña, ni de riesgos con una cachaca que son la mata del aburrimiento’”.

De esas aventuras por el mundo socialista, la más citada es cuando se embarcan a Moscú en el vagón de un tren, de pie, muertos de frío, hambrientos, como un capítulo de ‘Crimen y castigo’. ¿Qué le dejó esa odisea?

“Bueno, nosotros teníamos otra concepción del mundo socialista. Estuvimos muy aferrados a esa utopía. Ese desencanto lo pudimos corroborar no sólo en Rusia sino en Alemania Oriental, y posteriormente en Cuba, cuando trabajamos para Prensa Latina. Nos molestaba sobremanera la injerencia frecuente de los comunistas en la agencia, esa manera de querer uniformarlo todo; además esa retórica impuesta y reiterativa que fastidiaba a la redacción, al director, el argentino Jorge Ricardo Masseti, quien resolvía la situación asfixiante invitándonos a cualquier bar a beber algo y a escuchar tangos. El modelo socialista nunca funcionó. Fue un verdadero fracaso”.

A pesar de las distancias, de la celebridad de García Márquez, ¿siempre perduró la amistad entre los dos?

“Nunca hubo distancias, y Gabo esquivó la fama a toda costa. La celebridad le parecía ilegítima, vacua, no iba con su origen, con su espontaneidad. Por eso la amistad perduró todo el tiempo”.

¿Qué novelas ha releído de él?

“La verdad es que no he vuelto a leer nada de Gabo. Yo tengo una cantidad de libros y compro muchos libros y tengo lecturas en espera. De modo que suelo darle prioridad a lo que no he leído. Bueno, lo mismo me pasa con Tolstoi, con Dostoievski, con Balzac y Flaubert, que tendría que volverlos a leer”.

Entonces le cambio la pregunta: ¿Cuál es la novela que más le ha llegado del Nobel?

“Contrariamente a lo que él afirmaba, su mejor novela sigue siendo ‘Cien años de soledad’. A él le gustaba mucho ‘El otoño del patriarca’, que es una obra de pedrería, extraordinaria, poética; yo la admiro enormemente en la manera como está escrita, en su prosa, como también admiro mucho la prosa de ‘El amor en los tiempos del cólera’”.

Qué le participaba él de sus trucos y acrobacias de su ejercicio narrativo, de esa arquitectura y esos cimientos para edificar una novela, y la convivencia con sus personajes.

“Todo eso está en sus cartas. Eso lo contaba a través de ellas. Veía la necesidad de contar lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo: la importancia y la trayectoria de sus personajes; el tiempo y el espacio de los mismos; los laberintos por donde se desplazaban; el proceso en general. El sufrimiento que representaba desaparecer un personaje, que era un luto personal en su casa, cuando se lo contaba llorando a su mujer”.

Su mujer, Mercedes Barcha, ‘El cocodrilo sagrado’, como la llamaba él cuando recién se conocieron. Y, usted, ‘La esfinge’, por su belleza cruda, matriarcal y caribe. ¿Cree que sin el decidido apoyo de ella, una suerte menor le hubiese deparado al escritor?

“Eso es indudable. Gabo fue consciente de la apuesta que hizo y Mercedes asumió con aplomo y coraje ese rol. Ella tenía el control de todo, manejaba los negocios, la economía. Tanto era así, que cuando Gabo ya era célebre, no sabía lo que tenía. Un día le preguntó cuánto pagaba de alquiler su hijo Gonzalo por un apartamento donde residía en París, y ella le hizo caer en la cuenta de que no pagaba nada porque ese apartamento era de ellos. Y eso era típico de Gabo en cuestiones de dinero”.

Tantos eran los compromisos y el tiempo al límite de García Márquez, que a usted le tocaba llevar a cine a Mercedes, o sacar a pasear a Rodrigo, su ahijado.

“Sí, eso lo hicimos muchas veces, porque Gabo se sumergía en lo que estaba haciendo de una manera increíble, casi que demencial”.

Fuera de su inmensa obra, que le otorgó los laureles y el reconocimiento mundial, ¿qué ha sido lo más admirable que ha encontrado en él?

“Su rigor y disciplina. No he conocido, en mis 84 años, otro ser humano con esas fortalezas. Cuando uno llegaba a la casa a las ocho de la noche, muerto de cansancio, sin más deseo que el de poner la cabeza en la almohada; él llegaba, comía cualquier cosa y se ponía a trabajar en lo suyo hasta las cuatro de la mañana. A las ocho yo iba a despertarlo. Era de esa disciplina de hierro. Algo sagrado, y una gran ventaja que nos llevaba a todos los demás. Era le época en que el periodismo le robaba mucho tiempo a la literatura”.

¿Qué le hace pensar que las películas que se hicieron sobre sus obras no corrieron con suerte, salvo ‘Tiempo de morir’, que fue un guión que él escribió?

“Es que son lenguajes completamente diferentes. El mundo mágico se expresa esencialmente con palabras y resulta complejo llevarlo al cine por la sencilla razón de que la imagen, en su crudeza, se vuelve realista. Me sorprendió mucho mi ahijado Rodrigo, porque él hace unas películas ajenas a la obra de su padre”.

“Él se preocupa mucho por la condición femenina, por la suerte de las mujeres. Cuando hizo su primera película, ‘Cosas que diría con solo mirarla’ (2000), yo no aguanté las ganas de llamarlo a Los Ángeles para felicitarlo y decirle: ‘¡Carajo!, de dónde sacaste tú eso. Es que un Bergman no se da en Aracataca’. Sus películas son profundas, magnéticas, de obligado análisis”.

¿A quién tiene visto en el partidor para suceder a Gabriel García Márquez?

“Hay un semillero muy importante. Nombra uno sería complicado. Gabo partió, pero su obra hoy está más viva que nunca y así perdurará. Uno se sorprende cada vez con su legado, que pasa por encima de la muerte”.

Sin lugar a modestias, ¿qué admiraba él de su obra, de sus novelas, de sus magistrales retratos, como los que hemos disfrutado, en especial de sus pintores, el de Darío Morales, el de Luis Caballero, por nombrar algunos.

“Siempre fue muy generoso con lo que he escrito, pero también un crítico implacable. Al comienzo de mi carrera empecé a escribir una novela sobre la guerrilla en el llano, sin haber sido guerrillero, y peor aún, sin conocer el llano. ‘No te pongas a escribir de lo que no conoces -me dijo-. Tú no sabes a qué huele el llano. Ni siquiera sabes montar a caballo’”.

“Me hizo un enorme favor. Rompí lo que llevaba escrito y lo eché al cesto de la basura. De ‘La llama y el hielo’ se refirió como la gran novela del desencanto, comentario que me favoreció mucho”.

“En ‘El olor de la guayaba’, por ejemplo, veo que hay unos capítulos enteramente suyos y enteramente míos: es un libro compartido donde nadie pasa la tijera; es curioso, pero es así, porque yo hice al comienzo un retrato de cómo era Aracataca, contando cómo entraba el tren, los gringos veraniegos, las vestimentas de sus mujeres, tan perfectamente descrito como él me lo narró, y lo reconstruí con un rigor literario, con un esfuerzo acorde con el descomunal escritor que tenía al frente”.

“Había que apostarle a la competencia. Lo de los pintores, es cierto tu comentario. Amo la pintura. Me casé con una pintora. Y he escrito mucho alrededor de ella”.

¿Qué recuerda de la última conversación que sostuvo con García Márquez?

“Eso fue como hace cuatro o cinco años. Me llamó para contarme que estaba escribiendo una novela en tres partes distintas, pero no hizo énfasis en el argumento. Al cabo de un tiempo me volvió a llamar para comentarme que había desistido del proyecto porque no le era fácil, no gozaba de la misma disposición de antes. Y eso fue todo”.

Qué más se puede decir del gran legado que le dejó García Márquez a la humanidad, a su país. Está todo escrito, ¿verdad?

“No hay nada más qué agregar. ¡¿Más?!, imposible. Un legado enorme, y para mí una experiencia humana extraordinaria: convivir con alguien que empezó de cero, que le apostó a lo que más quiso, contra todo riesgo, y que lo demostró con creces hasta alcanzar la gloria, la inmortalidad. Eso es una fortuna de la que me siento orgulloso”.

Y después de la publicación de ‘El nuevo idiota’, ¿en qué anda, maestro?

“Tengo la tentación de escribir mis memorias”.

*El poema de Gabriel García Márquez al que Plinio Apuleyo Mendoza se refiere, se llama ‘La muerte de la Rosa’, y fue escrito por el Nobel cuando estudiaba bachillerato en el Liceo de Zipaquirá.

Murió de mal de amor / Rosa idéntica, exacta / Subsistió a su belleza / Sucumbió a su fragancia / No tuvo nombre / Acaso la llamarían Rosaura / O Rosa-fina / O Rosa del amor, o Rosalía / O simplemente Rosa / Como la nombra el agua. / Más le hubiera valido / Ser Siempreviva, / Dalia, pensamiento con luna / Como un ramo de acacia. / Pero ella será eterna: / Fue Rosa y eso basta / Dios le guarde en su reino / A la diestra del alba.