Desde el corazón de los bosques, desde las landas medievales y su vegetación silvestre, la bruja cenicienta ha hecho su largo vuelo hasta el ahora.

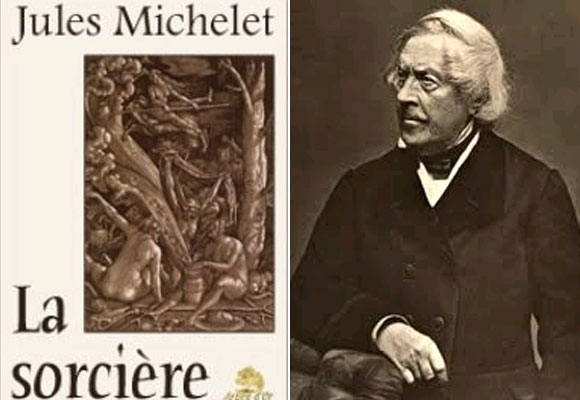

Acerca de la comprensión del fenómeno de la brujería, de las hechiceras llamadas también con el marbete de “las iluminadoras de la noche”, quizá ningún estudioso del tema haya clarificado tanto su histórica saga (palabra que además de leyenda poética primitiva también significa bruja o adivina), como lo hizo Jules Michelet.

Todas las circunstancias que llevaron a la mujer a convertirse en hechicera (“por un brujo diez mil brujas”, decía el historiador), y a cumplir un papel de justiciera, de bienhechora y curandera, de conspiradora y no pocas veces de guía o sacerdotisa del pueblo, son vistas por Michelet desde la perspectiva social.

Foto: omarlopez74.wordpress.com

Como los dioses vencidos se convirtieron en razón de un dominio cultural y religioso en demonios de la religión triunfante, explica el autor de “La hechicera”, esas deidades populares y abatidas se resguardaron en los bosques. Pan, Dionisos, ahora son demonios, han bajado más que nunca de la leyenda a la realidad y se entreveran a la vida secreta, a la clandestinidad de la noche.

Hacia la hechicera van los siervos. Acuden al baile y al festejo y con ello a la risa, algo que según el sordo inquisidor no son más que viejas instancias paganas que pertenecen al mundo del diablo, a los dominios del Oscuro.

Y es allí, en esos pequeños reductos de emancipación y transgrediendo las leyes del gran señor y del sacerdote, de los tribunales de santos oficios y de los grandes señores del feudo, donde inicia su reinado “La Hechicera”.

El solo hecho de convocar a los bailes a los esclavos para que la libertad, la enajenada libertad bailara vestida de harapos en la noche como en un grabado goyesco, era algo que necesariamente la acercaba a las grandes piras, a las hogueras que cercaban su deseo de futuro, su idea del mundo como un contrasepulcro.

Porque la hechicera, como propulsora de la ciencia, como estudiosa de la botánica y también como consoladora del pueblo y enamorada del sueño, contraria a la sentencia de La Biblia de cómo mientras el hombre piensa la mujer hila, gesta una revolución que aún hoy se cubre con la pátina de las falsas interpretaciones cuando no con la pátina del olvido.

A estas alturas es bueno evocar, al unísono con la lectura de este libro, un bello poema de Gilbert Lely que el poeta surrealista francés, un estudioso de la obra del Marqués de Sade, escribió bajo el influjo de la bruja:

La bruja joven

Tu amor me espanta como la edad media.

Llamas a puertas horrorosamente bellas.

Ya se impacientan los inquisidores, los verdugos

Disfrazados de obreros o estudiantes extranjeros

Que te roen, te hurgan, descuartizan.

Tú te abres.

Mañana harás que se levanten patíbulos.

De la misma manera como lo hace Michelet, el Nietzsche de Zaratustra festeja a la hechicera. El festejo de Nietzsche se da revestido de consejo y casi de proclama: “No interrumpáis vuestras danzas, muchachas encantadoras. No es ningún aguafiestas quien se os acerca con malos ojos, ningún enemigo de las muchachas. Soy el abogado de Dios ante el diablo”.

Jules Michelet tenía 64 años cuando escribió e imprimió La Hechicera, que algunos traducen mejor como La Bruja, en el año de 1862. La edición fue confiscada por agentes de Luis Bonaparte, pero siguiendo el mismo curso misterioso y clandestino de sus amadas hechiceras, haciendo una especie de correo brujo o de vuelo secreto, logró publicarse de nuevo y de manera oculta en Bruselas.

La historia futura en el reconocimiento de Jules Michelet ha sido lenta. Edmund Wilson lo ubica como un renovador de las ideas revolucionarias. Bataille (“La literatura y el mal”), nos entrega ciertas claves sobre el autor de “La Historia de la Revolución francesa”, sobre un hombre que influiría tanto en Rimbaud como en Roland Barthes y cuyo espíritu renacería en no pocas premisas de París en mayo de 1968.

Michelet fue pues un adelantado, un visionario que supo dar cuenta, desde un capítulo distorsionado de la historia, de la emancipación de la mujer.

Contra su persecución y las hogueras, la mujer, hechicera en la historia, levantó la alta e incendiaria barricada de la brujería. El poeta mexicano José Emilio Pacheco dice que la primera rebelión organizada contra el desprecio y el sometimiento (de la mujer), no fue el derecho al sufragio sino la brujería. Y esto, mejor que nadie, lo supo Jules Michelet.

Caza de brujas

La aún larga cacería de brujas (en sus diferentes prácticas y variantes que nunca han dejado de tener un rasgo político), hizo en el miedo su más amplio coto de caza.

Se propagó la noticia de los grandes males que causaba la hechicera, se dio nacimiento a un disparatorio terrible que, de no haber sido tan sanguinario ahora podría dar risa y tomarse por ficción, a un sombrío breviario para juzgar a las brujas convictas: “Malleus Maleficarum” fue el nombre de ese manual de represión, de sojuzgamiento y de ingeniosas torturas.

En esta abominable cacería se dieron la mano protestantes y católicos, aunque estos últimos lo hicieran con mayor saña. Se dieron la mano, bailaron algo peor que una ronda sabática los sacerdotes de esos dos cultos, que en otras materias religiosas y de exégesis divinas, nunca se ponían de acuerdo. Pero tratándose de la bruja el acuerdo y su destinación era el mismo: la hoguera.

La puesta en escena ya estaba preparada: gatos negros ahorcados, cópulas invisibles, escobas y lechuzas y, sobre toda aquella fatídica utilería con sogas, piras, potros y horcas y los ojos frenéticos del inquisidor que avanzaba en la noche con una cruz bamboleante en sus manos.

¿Por qué el ensañamiento, la persecutoria obsesión de quemar a toda sospechosa de traficar con las ideas prohibidas? Sin duda por su revuelta, por una insumisión que la convierte a ojos de Michelet en la iluminadora de la larga noche feudal.

Foto: darksweetypages.com

Su bárbaro y largo genocidio no era suficiente para acallar su voz ni su falta de mansedumbre, así que había que desfigurar la historia, su amor por los dioses familiares como los duendes, los trasgos, las hadas, pequeñas deidades de entre-casa que se alojaron entonces en los cuentos y en las sagas. Y mostrar a las hechiceras como aparecen a nuestros ojos en narraciones truculentas a la par que en los filmes y en las historietas. No pocas podrían entrar en un santoral o acaso figurar en “La leyenda dorada” de Santiago de la Vorágine, con Juana de Arco a la cabeza.

Frank Donovan (“Historia de la brujería”) da el dato escalofriante de 400 mil víctimas quemadas en la hoguera, ni más ni menos que una guerra, que un genocidio perpetrado en la mujer.

Un mapa del horror, un croquis dibujado con un negro tizón y que señalara los lugares en donde más se torturó y se inmoló a las hechiceras, tendría sus puntos más relevantes en Francia, en Alemania y Suiza, en un trípode de la razón, tan cartesiana y tan civilizada y tan religiosa, puesta al servicio de la barbarie.

Michelet nos señala otro punto en contra de la hechicera: su belleza. Belleza más rebeldía era algo insoportable para la mente del turbado inquisidor, y sumado a su deseo de justicia social, de sopladora del fuego en el oído del siervo, de fabricante de pócimas y de bebedizos capaz de hacer enamorar a la mujer feudal del vapuleado siervo, formaban un caldo de cultivo para su persecutoria implacable.

Ella era enfermera, consejera, aliada del pueblo. Refugiada en las landas y en la llamada “escuela de los Matorrales”, rodeada de los animales repudiados: el sapo, el búho, la culebara, la hechicera hace de su danza una rebelión al lado de su pueblo.

La prosa con la cual Michelet nos habla de la hechicera tiene un aliento poético y profético que va más allá de la simple historiografía. Puede leerse como novela, también como un gran fresco de la noche medieval, como mitología histórica al decir de Roland Barthes, como un gran poema.

La caza de brujas sigue. El “Malleus Maleficarum” (o Martillo de las brujas), impreso en 1486 por los inquisidores Sprenger y Kramer continúa con vida. A veces se apellida Macarthy, otras adopta los nombres de Savonarolas de barrio que se ponen la máscara de la beatitud y la moral y hasta fungen de procuradores.

Un fragmento del Malleus dice que “ la brujería es una alta traición contra la majestad de Dios” y que para hacer confesar al convicto cualquier medio se justifica. Ahora se han cambiado los términos y el nuevo Dios (léase el Estado), condena por traición a quienes piensan de manera diferente, mejor dicho, a quienes piensan.

De ahí que libros como La Hechicera de Michelet nos sigan conmoviendo, porque más allá de la descripción de un negro pasadizo de la historia se trata de un buceo por el alma del hombre, por la hermandad antigua entre ciencia y brujería, por las vecindades de poesía y rebelión.

En última instancia, la condena a la hechicera es una condena a la imaginación.

Dice Michelet: “Nótese que bajo el terrible título de hechicería van involucrándose poco a poco todas las pequeñas supersticiones, antigua poesía del hogar y de los campos, el duende, el trasgo, el hada”.

Curiosa paradoja la del cristianismo, que perseguido en Roma por considerar que utilizaban la magia contra el Estado, persigue a la bruja por el mismo delito.

“La Hechicera” (La sorciére), es un libro inquietante que nos habla del aporte científico de la mujer, de sus sueños de emancipación, de su pasión por el saber. Es un trozo del gigantesco mural de la historia del hombre que nos muestra la hechicería en un sentido distinto al de la charlatanería, una crónica que, al decir de Robert Mandrou traza el papel de la mujer como una luz en los socavones de la Edad Media.