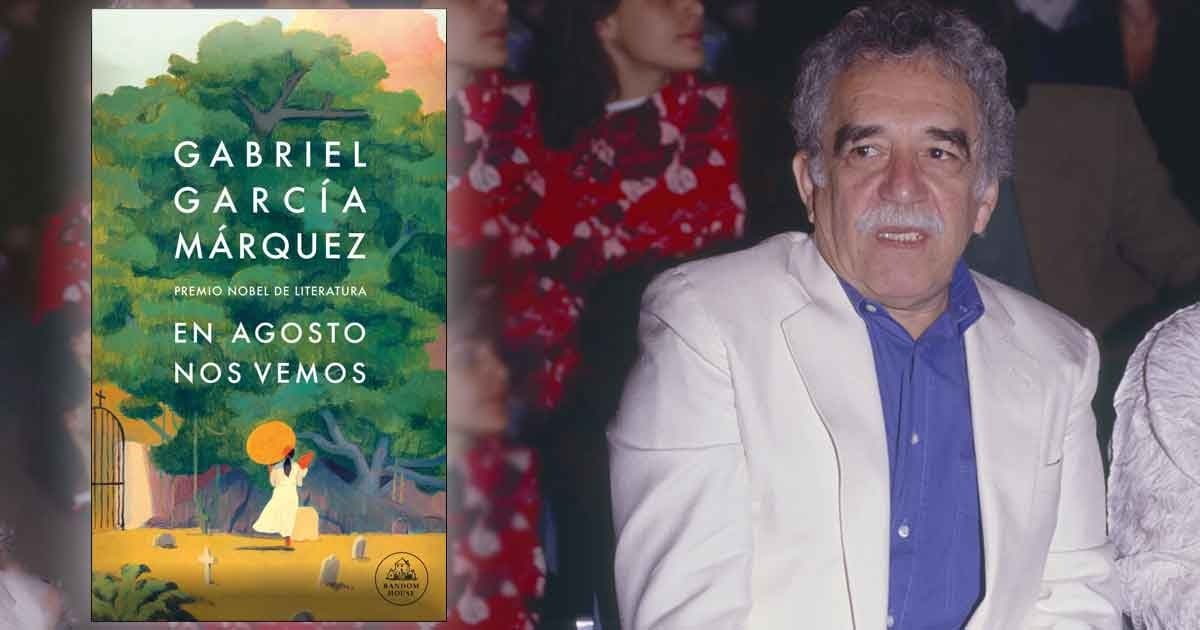

La novela póstuma de Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos, es la historia de Ana Magdalena Bach, quien cada mes agosto de cada año emprende un viaje a la misma isla para visitar la tumba donde está enterrada su madre, un recorrido cargado de solemnidad y la nostalgia, que se entremezcla con el flirteo y el placer. Gabo dejo esta novela a medio terminar y que, con un trabajo de edición y reedición de cinco textos y las correcciones propias del nobel, a cargo de Cristóbal Pera, el editor de sus últimas dos obras en vida: sus memorias, Vivir para contarla, y la novela Memoria de mis putas tristes. Estos son apartes de esta historia.

Lea también: Una hija de un romance mexicano, el secreto que Gabriel García Márquez siempre guardó

«Los primeros tres años fueron puntuales todos los días, de noche en la cama o por la mañana en el baño, salvo en las treguas sagradas de las reglas y los partos. Ambos vieron a tiempo las amenazas de la rutina, y sin ponerse de acuerdo decidieron sumarle al amor un grano de aventura. En una época solían ir a los moteles de lance, tanto a los más refinados como a los de mala muerte, hasta una noche en que el hotel fue asaltado a mano armada y los dejaron a ellos en los puros cueros. Eran inspiraciones tan imprevistas que ella se acostumbró a llevar los preservativos en la cartera para evitar sorpresas. Hasta que descubrieron por azar una marca que llevaba impreso su anuncio de publicidad: Next Time Buy Lutecian. Así fue como inauguraron una larga época en que cada amor llevaba el premio de una frase feliz, desde chistes procaces hasta sentencias de Séneca».

«Ana Magdalena Bach encontró su hombre del año siguiente en el transbordador que la llevaba a la isla. Había amenazas de lluvia, el mar parecía de octubre y no se estaba bien a la intemperie. Un conjunto de música caribe empezó a tocar desde que el barco zarpó, y un grupo de turistas alemanes bailó sin reposo hasta la isla. Ella buscó un remanso en el comedor desierto a las once de la mañana para concentrarse en la lectura de Crónicas marcianas de Ray Bradbury. Lo había logrado a medias cuando la interrumpió un grito:

–¡Éste fue mi día feliz!

El doctor Aquiles Coronado, un abogado de gran prestigio, amigo suyo desde la escuela y padrino de bautismo de su hija, se acercaba por el pasillo con los brazos abiertos y su andar trabajoso de gran primate. La levantó en vilo por la cintura y la sofocó a besos. Su simpatía un tanto teatral despertaba más recelos de los que merecía, pero ella sabía que su alborozo era sincero. Le correspondió con la misma alegría, y lo sentó a su lado. –Qué barbaridad –dijo él–, ya no nos vemos sino en bodas y entierros».

«–Por una vez en tu vida, Doménico, dime la verdad.

Él sabía que su nombre de pila en boca de ella era señal de tormenta, y la apresuró con su serenidad habitual:

–¿Qué es? Ella no fue menos:

–¿Cuántas veces me has sido infiel?

–Infiel, nunca –dijo él–. Pero si lo que quieres es saber si me he acostado con alguien, hace años me advertiste que no lo quieres saber.

Más aún: cuando se casaron le había dicho que no le importaría si se acostaba con otra, a condición de que no fuera siempre la misma, o si era sólo por una vez. Pero a la hora de la verdad lo borró con el codo.

–Ésas son cosas que uno dice por ahí –dijo–, pero no para que las tomen tan al pie de la letra.

–Si te digo que no, estoy seguro de que no lo crees –dijo él–, y si te digo que sí no lo soportarás. ¿Cómo hacemos?»

«Ana Magdalena permaneció petrificada sin saber qué hacer hasta que él le tendió la mano en silencio. Ella le dio la suya y se acostó a su lado, aturdida por el golpe de su corazón. Él le Gabriel García Márquez dio entonces un beso inocente que la estremeció hasta el alma, y siguió besándola mientras le quitaba la ropa pieza por pieza con una maestría mágica de los dedos, hasta que sucumbieron en un abismo feliz.

Cuando Ana Magdalena despertó en la penumbra del amanecer había perdido la noción de sí misma. No sabía dónde estaba ni con quién, hasta que vio a su lado al hombre desnudo de cuerpo entero, dormido bocarriba con los brazos en cruz sobre el pecho y respirando como un niño en su cuna. Le acarició con su índice tenue los rizos de la piel curtida por la intemperie. No tenía un cuerpo joven, pero sí bien mantenido, y disfrutó de las caricias sin abrir los ojos y con tanto dominio como el que había tenido en la noche, hasta que lo desordenó el amor.

–Ahora sí en serio –preguntó de pronto–: ¿cómo te llamas?

Ella improvisó al instante.

–Perpetua.

–Es una pobre santa que murió pisoteada por una vaca –dijo él de inmediato». «Durante varias semanas no pudo resistir la tentación de encontrar al hombre que no la dejaba vivir en paz. Regresaba al restaurante en las horas más concurridas, no perdía la ocasión de arrastrar consigo a algunas amigas flotantes para evitar cualquier equívoco por sus errancias solitarias y se acostumbró a enfrentar a cuantos hombres encontraba en su camino con las ansias o el pavor de encontrar al suyo. Sin embargo, no necesitó ayuda alguna para que la identidad del que buscaba estallara en su memoria como una explosión cegadora. Era el mismo de su primera noche en la isla que le había dejado entre las páginas del libro la ignominia del billete de veinte dólares por su noche de amor. Solo entonces cayó en la cuenta de que tal vez no había podido reconocerlo por el bigote de mosquetero que no llevaba en la isla. Se volvió asidua del restaurante donde había vuelto a verlo, con un billete de veinte dólares para tirárselo a la cara, pero cada vez tenía menos claro cuál debía ser su actitud, pues a medida que profundizaba en su rabia menos le importaba el mal recuerdo del hombre y las desgracias de la isla».

Anuncios.

Anuncios.