Hace unos días escribía que estas elecciones habían sacado lo peor de nosotros, esto es, el carácter violento e instintivo de millones de colombianos, y que el debate había dado paso al insulto fácil y los montajes y falsas noticias. Hoy, después de que se conocen los resultados de la jornada electoral y que estos construyen el escenario para una segunda vuelta entre los candidatos que mayor polarización despiertan, no queda duda de que el mayor triunfador ha sido el odio, una suerte de relato de odio que nos lleva a que las decisiones ya no sean las de a cuál candidato elegir, sino en contra de quien votar, es decir, un voto que no es de elección sino de exclusión, no de estudio de unas propuestas para tomar decisiones a partir de ejercicios analíticos, sino de procesos en los que se vota en contra de alguien. Así, en el fondo, no hay cambio significativo a la historia violenta de nuestra nación, sino que por el contrario se reafirma esa conducta visceral, que actúa desde la base de la descalificación y el desagrado.

Este odio se evidencia de ambos lados de la nueva contienda, infundada y cobijada bajo el manto del miedo. El voto ahora lo domina el terror, el pavor que representa un proyecto político y la figura que lo esgrime, no la libertad de tomar una decisión sino más bien el terror a que el triunfador sea aquello a lo que más se teme, el mal absoluto, que es como construyen de una orilla y otra al oponente. Lógica binaria en su máxima expresión. Y al lado de eso, los votantes que tomaron opciones alternativas a esta nefasta polarización terminan siendo un botín de disputa, un grupo de personas que luego de ser excluidos e insultados de manera inmisericorde ahora si son reconocidos como parte de una estrategia, más no de su naturaleza legítima como electores. Vuelven entonces de nuevo los insultos y ahora se les suma una especie de superioridad moral que llaman a salvar el país, en ecos del carácter mesiánico y eclesial que cada uno de los frentes en disputa representan.

Así, estos días que nos quedan hasta el 17 de junio revalidarán muy seguramente una lógica de improperios y descalificaciones. Una polarización absoluta en la que se decidirá a favor de quien menos odio despierte, bien sea Uribe-Duque o Petro. Y en el medio, quienes tuvieron alternativas diferentes pero que pudieron unirse en el marco de una campaña distante de cualquier división, seguramente se atomizarán incluso más hacia el poder simbólico de un voto en blanco que, aunque no cuente, podrá decir que no se estaba de acuerdo con ningún extremo y que la decisión del 27 no era una cuestión de estrategia sino de principios y coherencia y que eso no se puede negociar, pues nadie negocia lo que decide en su libertad de ser, pensar y obrar. Y la decisión era ni lo uno ni lo otro.

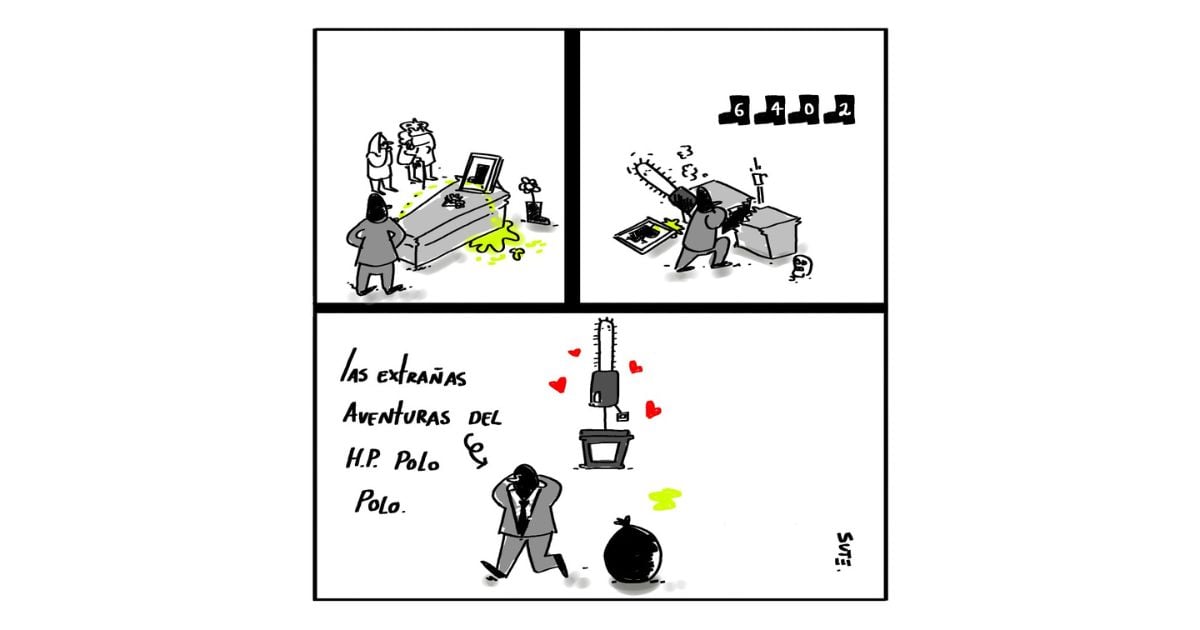

Se vendrán entonces días de una renovada agresividad, de chantajes morales, de exigencias “éticas”, de memes y noticias falsas, de ataques personales y si bien lo ideal sería que los candidatos puedan debatir con algo de altura y decencia, en el coliseo de las redes y en la cotidianidad, volverá el odio, la descalificación, el señalamiento de los diferentes como los malos y la persecución a quienes hayan elegido opciones distintas a la polarización para felicitarlos si se unen a su candidato o descalificarlo y acusarlo de traición a la patria si se niegan a tomar partido. Volverán las frases de siempre, la idea de no botar el voto, los fantasmas del supuesto castrochavismo, los conflictos de otras épocas, las costumbres de antaño y los nuevos escenarios del matoneo y el insulto, de la confrontación que no construye desde el disenso sino que sacrifica a la diferencia, incluso en nombre de lo diferente, pues el color de un partido no garantiza que no pueda devenir en despotismo y exclusión en nombre de un discurso en teoría incluyente.

Ahora bien, este panorama, aunque triste y extraño, deja de todas maneras, un viso de cierta esperanza. Las elecciones sacaron lo peor de muchos, pero también mostraron que en el país hubo posibilidades de integrar a los que no votaban, de vencer la abstención de otros años y de lograr que en algunos casos hubiesen personas de diferentes tendencias políticas en torno a una especie imaginaria de centro en el que a veces se difuminaban la izquierda o la derecha, que lamentablemente hoy se vuelven a marcar con toda su contundencia. Así mismo, los discursos de los otrora candidatos de centro, evidenciaron la rectitud que se extraña en Colombia, que reconoce la derrota y sabe perder, que se retira con gallardía y que, al menos en las primeras declaraciones deja en libertad el voto, fiel testimonio de lo que es el sentido de una democracia en la que se vota por quien se decida y no por quien toque, por quien convenga o por el que obliguen.

Ese es quizá el mensaje más bello en medio de un panorama gris como el actual, el ver en el horizonte que emergen otras alternativas, diferentes a la radicalidad de posturas o al binarismo que aunque triunfante y presto a segunda vuelta, tras de sí tuvo la manifestación de un proyecto de país en el que quizá se sueña con que quepan todos y con que el enemigo de un colombiano no sea otro colombiano, sino que más bien, se reconozca que ambos son hermanos y que al fin de cuentas en la piel llevan marcada la misma camiseta. Esa quizá es la esperanza, que tristemente no está ni en una orilla ni en la otra, ni en el discurso de la guerra del pasado, ni en el resentimiento del futuro, que no late en ninguno de los mesianismos que subyacen a la actual campaña ni en los fanatismos desmedidos de sus seguidores, que sacan lo peor de nosotros, ese odio que ganó las elecciones y que ahora terminará marcando el nombre del próximo presidente.

Finalmente, como ya el análisis no es más sino palabra sobre un ayer inmodificable, al mirar hacia el futuro, solo queda exigirle al que gane que pueda reconciliar a la nación, limpiarla de las heridas que tiene y de los golpes que esta misma campaña ha generado. Demandarle que haga lo posible por unirnos, por sacar lo mejor de nosotros, por tejer nuevos pactos y por reconocer la diferencia, no imponiéndola, sino dándole su lugar en una tierra en la que quepamos todos. Sonará a utopía, pero quizá es en eso en lo que creyeron quienes tal vez sin odio no desearon caer en extremos y dieron su voto a una alternativa a tener que votar por algo diferente a elegir, y que como en el caso actual, se ha convertido en una cuestión de votar en contra, donde el relato del odio es el único vencedor cuando la bandera es votar contra alguien y no en favor de una nación.