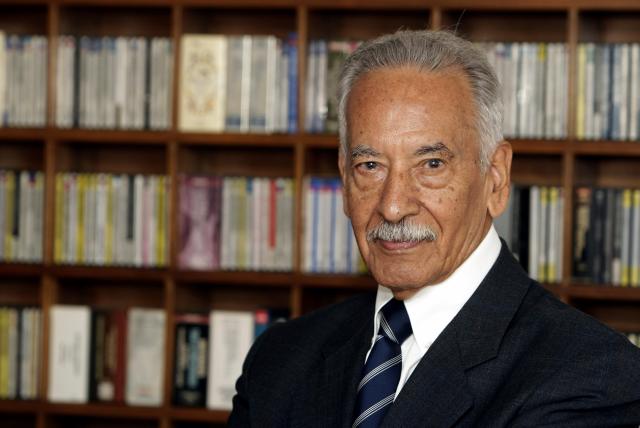

Pasa a la historia por su infatigable labor de servicio a la comunidad. Amaba la música clásica.

Me entero por el radio periódico matutino del fallecimiento del maestro Carlos Pinzón Moncaleano, y de inmediato me asalta el recuerdo del antiguo edificio de la calle veinticuatro con carrera sexta, sector de San Diego, en Bogotá, donde funcionaban los estudios de Inravisión.

Ardía la década de los 70 y uno de muchacho, iluso y envalentonado, rescataba del chifonier las mejores prendas para irse a merodear por la pasarela de los famosos que, desde bien temprano, hasta que anochecía, entraban y salían de la edificación con su cartapacio de libretos, cuando unitarios, series y dramatizados se recitaban de memoria, y en directo, porque aún no existía esa fantasía de apoyo llamada telepronter.

Todo lo que se veía a través de la pantalla en blanco y negro, cuando el aparato televisivo era un mueble de cuatro patas, epicentro de la sala, al que las amas de casa adornaban en la parte superior con carpetas tejidas en croché y jarrones pletóricos de flores de plástico, se producía en el interior de la mole caliza de Inravisión, en cuya terraza se erigían monumentales antenas.

Era la época en que los capitalinos lucían elegantes ternos, abrigos de paño, sombreros Barbisio, zapatos tres coronas y paraguas, y las damas de vestido largo y carteras de charol que terciaban con elegancia en sus brazos..

En los cafés que pululaban en el centro, los hombres agotaban cafeteras hablando de política, del piropo florido o del gracejo oportuno, del crimen del día, de carreras de caballos, del reñido clásico de Santa Fe y Millonarios; y las mujeres en acreditados salones de té como el Yanuba y La Florida, chismorreaban entre murmullos del galán que les provocaba suspiros en telenovelas como Un largo camino, Una vida para amarte, La mala hora, Vendaval, Recordarás mi nombre y El Caballero de Rauzán, de una larga lista que se producían con la exclusividad y el realce del talento colombiano.

En los créditos estelares de estas ficciones que mantenían en vilo a las familias frente al televisor, brillaban nombres como Fabio Camero, Ronald Ayazo, Julio César Luna, Gilberto Puentes, Álvaro Ruiz, Ugo Armando, Waldo Urrego, Luis Fernando Orozco, Frank Ramírez, Camilo Medina, Pedro Montoya, y actrices de glamour y donosura como Rebeca López, Judy Henríquez, Margalida Castro, María Eugenia Dávila, María Cecilia Botero, María Eugenia Penagos y la infaltable Amparo Grisales, de una hornada de celebridades de la actuación adscrita a RTI Televisión, fundada por los tocayos Fernando Gómez Agudelo y Fernando Restrepo Suárez.

La refinada comedia Yo y Tú, protagonizada por la actriz, creadora y libretista española (posteriormente nacionalizada en Colombia) Alicia del Carpio, rodeada de talentos criollos como Pepe Sánchez, Consuelo Luzardo, Esther Sarmiento de Correa, Álvaro Ruiz, Franky Linero, Carlos Muñoz, Hernando Casanova, Ángel Alberto Moreno (‘Don Eloy’) y su esposa Sofía de Moreno, Héctor Ulloa, Delfina Guido y Hernando ‘Chato’ Latorre, entre otros, trascendía como el postre de entretenimiento de la familia colombiana, hasta 1976, cuando llegó a su punto final después de veinte años gratificantes como unos de los mejores espacios de la entonces denominada televisora nacional.

Fernando González Pacheco y Gloria Valencia de Castaño eran los presentadores y maestros de ceremonia más relevantes y queridos por el público, y el promotor y director de rutilantes figuras de la escena criolla, Bernardo Romero Lozano (padre de Bernardo Romero Pereiro), escribía con letras de molde la mejor e irrepetible historia del dramatizado.

Al final de la tarde, de lunes a viernes, en los estudios de Inravisión, se extendía la fila de los curiosos y necesitados de la paramuna Bogotá, prestos al llamado de ingreso del coordinador de las tres emes, don Manuel Medina Meza, a cargo de la mayoría de los segmentos de programación, incluido El Club de la Televisión, programa en vivo y en directo, producido y orientado por un hombre de tez morena, delgado, de mediana estatura, rostro puntiagudo, impecablemente vestido, bautizado en la iglesia de Choachí (Cundinamarca) como Carlos Pinzón Moncaleano.

Don Carlitos, como lo llamaban cariñosamente los de las cola, era una suerte de ángel mediador de las clases menos favorecidas de la urbe, a través de su espacio televisivo, que él creo con la consigna de auxiliar al que necesita cuando más lo necesita, en procura de ayudas como muletas, sillas de ruedas, bonos para ropa y mercados, bolsa de empleos, reencuentros con desaparecidos, y hasta la consecución de casas de interés social para familias de extrema pobreza, que era la recompensa mayor de su apostolado. Todos estos recursos, derivados de alianzas con instituciones benéficas y patrocinadores.

El Club de la Televisión comenzaba a las seis de la tarde y culminaba a la siete de la noche, cuando iniciaba el noticiero. En esos sesenta minutos, Pinzón colmaba con carisma y habilidad ante cámaras los requerimientos de los desfavorecidos. Alterno, aportaba su nota de entretenimiento, destacando los talentos musicales del momento, entre muchos que desfilaron por su programa: Óscar Golden, Billy Pontoni, Lyda Zamora, Claudia de Colombia, el dueto de Ana y Jaime, las Hermanitas Singer, el cantautor Óscar Javier Ferreira.

Creado en 1972, El Club de la Televisión vio sus luces hasta 1980, justo cuando apenas se ajustaban los matices del color en el fluido electromagnético. Pero muchos años atrás, en 1956, Pinzón, en su época dorada de micrófonos radiales al frente de emisoras como Ondas del Puerto, de Girardot, y 1020, en Bogotá, ya había revelado su espíritu filántropo con la primera Radiotón a dos voces con el recordado narrador y comentarista deportivo Mike Forero Nogués, columnista insigne de El Espectador, destinado a recaudar fondos para los atletas colombianos que aspiraban a participar en los Juegos Olímpicos.

Esa Radiotón fue la semilla que en 1980 brotó en su obra cumbre en favor de los discapacitados: Teletón, modelo chileno que él inauguró en Colombia con veintisiete horas continuas de un especial televisivo animado por estrellas de la música, el humor y la actuación, que tenía como meta recaudar $50 millones de pesos.

La sorpresa fue mayor cuando al final de la extenuante pero promisoria jornada, la cifra alcanzó: $102.357.243, más del doble de lo presupuestado, dinero con el que se empezó a construir, en el municipio de Chía, la clínica que lleva el nombre de la campaña, y en la que su mecenas estuvo al frente hasta 1995.

Son innumerables los proyectos y las realizaciones que Carlos Pinzón, en su calidad de profesional de la radio y la televisión, y también de empresario (aunque con algunos descalabros económicos), dejó huella a lo largo de su pródiga y fecunda existencia: la música juvenil tuvo en él a uno de sus infatigables difusores en los micrófonos de Radio 15, especializada en las nuevas tendencias del rock y el pop de época.

Muchos años después, embebido por la música clásica, se instaló en Zipacón (Cundinamarca) para honrar a los grandes compositores de la música brillante Beethoven, uno de sus favoritos, que dio nombre a su cabaña, que en la actualidad alberga cantidad de instrumentos, documentos, anticuarios y reliquias discográficas que Pinzón fue atesorando para su museo: la mayoría obsequios de amigos, emisoras e instituciones que sabían de sus apegos musicales. Esto lo inspiró para crear en ese mismo escenario el Festival de Música Clásica de Zipacón.

Hijo del médico y poeta Carlos Pinzón Sánchez y de doña Aura María Moncaleano, Carlos Pinzón, el del Club de la Televisión, abrigó desde niño un hogar pleno de amor y sanas costumbres con sus nueve hermanos, la mayoría fallecidos: Julio Eduardo, el mayor, de profesión veterinario, que dejó de existir en 1998; Roberto, ilustrador y caricaturista (fallecido en 2003); Germán, memorable reportero, guionista y autor de las novelas Terremoto y Esta vida y la otra (cuyo deceso se produjo en 2010 ); y Leopoldo, cinematografista, recordado por películas como Pisingaña, con guion laureado de su hermano Germán, el único doliente de la hermandad, residente en Honda, Tolima, que con inmenso pesar no pudo asistir al funeral de su hermano Carlos por las estrictas medidas de la cuarentena.

Como tampoco acompañaron a su padre en este luctuoso capítulo tres de sus hijos mayores: Alexander, Claudia y Norma, que se encuentran en Estados Unidos. Solo presentes en su sencillo sepelio Helena Suárez, esposa y compañera de sus últimos años y Carlitos, su hijo más reciente.

Quedará en la memoria imperecedera el hombre que dejó huella por sus buenas acciones humanitarias, por su pasión a la radiodifusión y el esmero que imprimió a sus gestiones y empresas culturales. El filántropo por excelencia que aprovechó los medios para servir a la comunidad sin intereses particulares.

El Carlos Pinzón de la sonrisa leve y generosa que en el retiro voluntario de sus últimos días y a la orilla de sus noventa y dos años, no encontraba otra paz más sublime que la de su cabaña donde no cesaba de disfrutar con las obras de los grandes maestros de la música clásica, en especial el único concierto para violín de L.V. Beethoven.

Pinzón Moncaleano solía decir en entrevistas que más que los triunfos y los galardones alcanzados, entre ellos el Premio Víctor Nieto a su vida y obra representado en la estatuilla de la India Catalina, y la Cruz de Boyacá que le impuso durante su gobierno Julio César Turbay Ayala, el mejor reconocimiento que había recibido a lo largo de su existencia era el cariñoso saludo de gratitud de la gente que lo sorprendía cada vez que arribaba a los estudios de Inravisión, con el entusiasmo de siempre, a emitir su programa.

Detalles sencillos como ese, como sencilla y austera fue su vida, y más allá de la parcela terrenal, tan simple y perdurable como una gota de rocío congelada en la pestaña indeleble del tiempo.

Descanse en paz, maestro