Un enjambre de cables conectados a micrófonos y cámaras se entrelazaban en el patio, mientras adentro, en un salón en el que se podía sentir la asfixia que producen treinta seres humanos amontonados, un oficial de la Dijín de la Policía se acercó, le tocó el hombro y muy educado le dijo:

—Si quiere, señor, puede agachar la cabeza, es un derecho que tiene.

El capitán Carlos Ortega Bonilla, que estaba completamente abstraído, le contestó que no pensaba agacharla ni aunque afuera estuvieran todos los periodistas del planeta tierra. Estaban en esas cuando se escuchó un grito:

—¡Ya los pueden sacar!

El capitán Ortega, su gran amigo Enrique Moreno Serrano y otros treinta hombres más procedieron a salir en fila india, con las manos esposadas por la espalda, hacia el patio en el que una hilera de cámaras de televisión y de fotos, puestas sobre trípodes, comenzaron a grabar y a disparar ráfagas de flashes como si no quisieran dejar por fuera ni una sola célula de los rostros de los capturados.

—¿Usted por qué no agacha la cabeza? —le gritó el patrullero Martín al capitán Ortega.

—Yo no voy a agachar la cabeza —contestó, seco, con la cara congelada por el frío.

—¿Y por qué? —le insistió.

—Pues por dignidad, por qué más. Si ni siquiera sé por qué estoy aquí —respondió.

Ortega no sabe si transcurrieron diez minutos o una hora en esa mañana del 2 de septiembre de2011, cuando estuvo expuesto ente los periodistas como si fuera una novedad de zoológico. Tal vez cinco minutos, a lo mejor una hora. Cuando las cámaras lo estaban enfocando, una película comenzó a rodar por su cabeza. ¿Quién verá esto? ¿Qué dirán los conocidos? ¿Lo pasarán en todos los noticieros? ¿Quién me reconocerá? De todo pensó.

Nueve días después, el 11 de septiembre, la revista Cromos de Colombia publicó la fotografía, con el crédito de la Agencia AFP, lo que quiso decir que la imagen rodó por todo el mundo. Como fondo se ve un enorme bus negro, con el escudo de la Policía y adelante, una fila de reos. De izquierda a derecha van apareciendo hombres, casi todos de edad madura, unos gordos, con la barriga escurrida; otros flacos e inermes, unos con pelo, otros calvos. Todos aparecen con la cabeza gacha, menos el capitán Ortega, que está vestido de jean, un abrigo negro cerrado, el pelo blanqueado como una nube arremolinada, los músculos de la cara tensionados, la garganta a punto de quebrarse y el semblante de alguien que está de frente a un paredón de fusilamiento, pero que protesta inclinando levemente el mentón hacia arriba como para que no solo lo vean, sino para que lo detallen bien. Su amigo y socio, Enrique Moreno Serrano, tiene, en cambio, la mirada puesta sobre el asfalto. El artículo de Cromos se titulaba: “Así cayeron los pilotos de la mafia”.

A esas alturas ya no importaba qué pensaban los conocidos. Igual, hubiese sido extraño que en el barrio no se enterasen de la captura. Si cuando los policías llegaron al penthouse del norte de Bogotá, donde vivía el capitán Ortega, se prendieron las luces de los demás apartamentos. Como no había cortinas —porque el piso era muy alto— desde en frente los vecinos se asomaron en pijama a fisgonear, como quien no quiere la cosa. Porque todo fue silencioso hasta que sonó el timbre a las cuatro de la mañana y Ortega se despertó y salió corriendo hasta la puerta a escudriñar por el visor, mientras sus hijos Daniel y Mariana se resguardaban atrás. Y a través de ese diminuto círculo traslucido y convexo que hace que los cuerpos se vean deformes, Ortega divisó a un montón de policías con cascos y armas automáticas.

—¿Quién es? —preguntó con el pulso agitado.

—¡Policía Nacional, abra la puerta! —gritaron, mientras la seguían golpeando.

Y Ortega que entreabrió, cuando ellos ya estaban ingresando en bloque, con escudos, apuntando con sus fusiles a las cabezas y Duque, el perro labrador de la casa, salió furioso a responder con ladridos, como intentando defenderlos, hasta que uno de los policías, de una sola patada, lo mandó a un rincón de la sala en medio de chillidos. A Daniel lo tumbaron al piso y lo encañonaron. Miryam Dávila, la esposa del capitán, seguía dormida. Y Ortega, con las manos arriba y contra la pared, preguntó que qué era lo que pasaba, que qué les querían hacer, pensando en que a lo mejor los policías no eran policías sino ladrones. Y los agentes, mientras tanto, subieron y bajaron frenéticamente las escaleras del penthouse, registrando las habitaciones, los clósets, las billeteras, los bolsos, los espacios vacíos. Cuando Miryam despertó y salió del cuarto a ver qué era lo que pasaba, caminando pasmosamente con un pie en la vigilia y otro en el sueño, ya su esposo y sus hijos estaban sentados en la mesa del comedor, rodeados de agentes, bajo la mirada de un gringo que registraba con una filmadora cada cosa que acontecía.

—¿Usted es Carlos Ortega?

Y el capitán, que sí, que claro, que él era Carlos Ortega, con cédula tal, y un patrullero joven de nombre Martín, que pareció ser el líder de la operación, le notificó que en sus manos tenía una orden de captura con fines de extradición hacia los Estados Unidos, por los delitos de lavado de activos, distribución y transporte de más de cinco kilos de cocaína. Y esa cara de extrañeza del capitán Ortega, tan anegada de silencio, mientras Daniel, que es abogado de profesión, le pidió a una mujer, que al menos parecía ser cortés, poder revisar los papeles de la captura. Y ella, una señora de unos cincuenta años que se identificó como funcionaria de la Procuraduría General de la Nación, accedió de inmediato. Y Miryam en ese momento llamando a la calma, explicando que seguro todo era una equivocación, tal vez un error en la dirección del apartamento, o en la digitación del nombre completo de su marido, pero nada, los minutos siguieron pasando y los policías insistieron en llamar a su esposo, ya no Carlos Ortega, sino alias “Carlos”.

—Miren, si quieren, mientras verifican bien, yo les preparo un tintico a todos —dijo Miryam, intentando disuadir su propio nerviosismo, al tiempo que la supuesta procuradora esbozaba una mueca de desconcierto, una que Daniel interpretó como la de una persona que aún no está segura de estar en el lugar correcto y con las personas que buscan.

Y cuando le iban a poner las esposas al capitán Ortega, Mariana y Daniel se arrodillaron para suplicar que al menos lo dejaran salir del edificio con las manos desatadas, no por evitar un bochorno, pues afuera ya la calle estaba llena de policías y patrullas, sobre las que giraban luces de sirena, como si hubiesen acabado de capturar a Pablo Escobar. No era para evitar una pena. Era por reclamar un pedazo de dignidad.

Antes de que se despidieran, Daniel se volvió hacia su padre y le preguntó si sospechaba qué había podido ocurrir y el capitán, silencioso, con el corazón a mil por hora, rumió una idea que por fin salió de sus labios:

—¿No tendrá algo que ver con el avión?

No hubo tiempo para respuestas. Sin esposas, Ortega fue escoltado hasta una camioneta, donde lo esperaba el patrullero Martín. Y fue en ese momento, en el que el capitán comenzó a notar que su custodio lo trataba con extraña consideración.

—¿Usted tiene el carro en el parqueadero? —preguntó en voz baja Martín, acercándose todo lo que pudo al capitán Ortega.

—Sí, claro, ahí lo tengo —respondió con otro susurro.

—Entonces si le preguntan, diga que lo tiene en el taller —continuó Martín, a modo de secreto.

—¿Y por qué tengo que decir que está en el taller?

—Para que no se lo incauten.

—¿Y usted por qué me ayuda? —contrapunteó el capitán.

El patrullero Martín no alcanzó a responder, porque desde el radioteléfono ya estaban preguntando si había vehículos para incluir en el allanamiento. Entonces el conductor de la patrulla, se dio vuelta y le habló al recién capturado:

—¿Dónde tiene guardado el carro?

—Lo tengo en el taller en este momento —respondió el capitán Ortega.

—Bueno, entonces no siendo más, vámonos de aquí —dijo el conductor, y apretó el acelerador.

Martín, un joven de aspecto diáfano, de unos 27 años de edad, parecía ahora intranquilo. Ortega, que era quien debía de estar más asustado en aquel momento, miró a los ojos al policía y alcanzó a adivinar allí algo de angustia, algo de duda.

—¿Está seguro de que yo soy la persona que busca? ¿Usted sí me investigó a mí? —preguntó el capitán Ortega.

Martín se quedó callado un largo rato, hasta que dijo:

Sí, claro. Lo estuve siguiendo durante mucho tiempo —balbuceó, como defendiéndose—, me acuerdo de una vez que usted estaba solo en un estadero. Me llamó la atención que pidió de desayuno dos caldos de costilla. Eso, le confieso, me pareció la cosa más extraña del mundo, ¿dos caldos de costilla para usted solo? Luego supe que el otro era para su perro —relató Martín, dejando salir una sonrisa.

Dentro de la camioneta, esposado, el capitán Ortega comenzó a traer a la memoria aquellos domingos en los que salía en sudadera a desayunar con Duque, el perro, a un restaurante de la calle 127 con 15, que quedaba como a dos cuadras de su casa. Pensar que había sido seguido le generó una sensación rara. Si era cierto lo que decía el patrullero, saber que una sombra invisible lo había estado acechando a sus espaldas, en algo lo perturbó.

—¿Sí se acuerda? —insistió Martín—. Yo me sentaba al lado suyo a verlo comer.

***

**

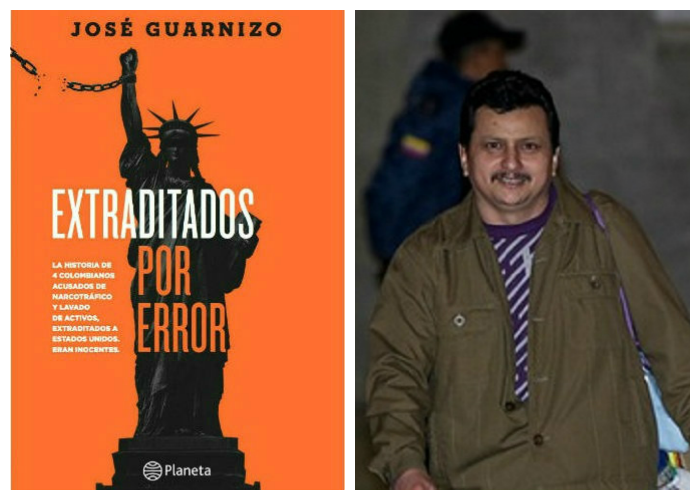

Extraditados por error es un libro (editorial Planeta) es escrito por José Guarnizo, periodista, corresponsal de Semana en Medellín, ganador del Premio Internacional de Periodismo Rey de España, en 2011. También es autor del libro La Patrona de Pablo Escobar, texto que fue adaptado a la televisión por RTI, en una serie llamada La viuda negra, trasnmitida en Estados Unidos por Univisión.