Lo que pasó en Puerto Leguízamo, Putumayo, lejos de ser un caso aislado y meramente accidental de un operativo que salió mal, o un evento de versiones controvertidas respecto a legitimidad de los blancos, es producto de una violencia sistemática e histórica de la que Colombia no se ha podido despojar.

El abandono de Estado en las zonas más periféricas del país ha implicado la vulneración del derecho a la vida de sus pobladores, no solo por la falta de oportunidades y cubrimiento en salud, educación y alimentación, sino que, dada la pugna de diferentes grupos por el control territorial en estas zonas, ha puesto su seguridad vital cada vez más en entredicho.

El Estado es tan culpable del abandono de sus pobladores como de las masacres que comete en nombre de la seguridad y el orden. Ante sus ojos, cualquiera puede ser guerrillero, disidente, vándalo, en fin, un blanco legítimo ¿Qué nos exime de tal juicio, cuando ellos son la justicia? ¿Qué nos protege cuando ellos deben ser la protección, pero son la amenaza? ¿Qué pasa cuando les confiamos el monopolio de la fuerza y la usan para oprimirnos?

No es la policía, no son las fuerzas militares, es la violencia que ya hace parte de la sustancia simbólica que sostiene el Estado. Si es así ¿vale la pena seguir creyendo en una institución como el Estado, cuando su corrupción es completamente estructural?

Recuperando una de las preguntas de la pensadora Hannah Arendt, entonces, ¿cuál el sentido de la política cuando la política no parece tener ningún sentido? Cuando su contenido remite a la violencia y a la dominación, y estos prejuicios conforman las figuraciones ideológicas actuales.

A la política la mueven los sentimientos, la euforia, la ideología ciega que termina ahogando cualquier posibilidad de acción auténtica; la razón, el valor del discurso y el bien común ya pasaron a un segundo plano.

La democracia y la libertad dejaron de ser un medio para la política, ahora son el fin y su sentido está en los medios de coacción violenta, incluso, la violencia se ha convertido en un fin en sí mismo. La insignia es la de un Estado democrático que no va sin su política de seguridad, del exterminio de cualquier agente que pueda perturbar la unicidad de su fantasía ideológica, su discurso elaborado del bien y el mal, del orden y, sobre todo, del desorden que debe combatir.

Una institución "que cumple" y aboga por la seguridad, la libertad y la democracia de sus ciudadanos, pero ciudadanos no somos todos. Justamente, manifiesta su reverso y auténtico espíritu de cohesión en las masacres; no son casos aíslados, tal violencia está inscrita estructuralmente en su funcionamiento para que tales delitos sean posibles.

¿Qué puede hacerse con la historia, las condiciones y las posibilidades de Colombia? Es momento de buscar nuestros horizontes y, con urgencia, un nuevo sentido...

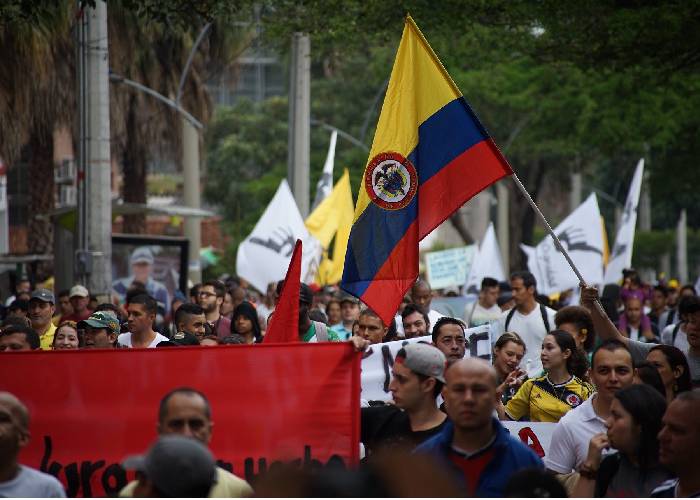

Imagen: La nueva bandera colombiana y sus autores. Aguafuerte y aguatinta. Augusto Rendón, 1972 Colección Museo de Arte Moderno de Bogotá. Reg. 1342; FOTOGRAFÍA ERNESTO MONSALVE P. / MAMBO