En las fervorosas prédicas que daba su padre, el pequeño Howard podría ver con pavor las llamas que algún día lo devorarían. El pastor evangélico le había inculcado a su hijo el temor de Dios. Nada estaba permitido, todos los placeres del mundo lo condenarían al infierno. En las noches frías de su Chicago natal, Howard se consolaba escuchando las historias de vampiros y brujas que su abuela, una rumana tuerta y jorobada, le contaba mientras eran bañados por la luz lechosa de la luna llena. Los relatos de súcubos que le chupaban la sangre a las doncellas más bonitas en vez de asustarlo lo alebrestaban.

Tuvo que esperar a terminar el colegio para salir de casa y convertirse en un aplicado músico de orquesta. Viajó a San Francisco a principios de los años cincuenta. Allí, olvidando todos los preceptos morales que le había inculcado su padre, se dedicó a hacer magia en un club nocturno. Para hacerla no necesitaba ni de pelos de gato negro, ni mucho menos sangre menstrual de una monja virgen, con la rapidez de sus manos y su mirada encandilada, era suficiente para hechizar a un público ávido de misterio.

En las madrugadas, mientras cansado se retiraba a su polvoriento apartamento en Haight-Ashbury en donde ya empezaban a irrumpir los primeros beatniks, Howard Stanton Levey se encerraba a leer a Hegel, Marx y a Nietzsche. El muchacho estaba construyendo una filosofía de vida para demostrarle a su padre que las ideas de un tipo que había terminado sangrante en la cruz, no tenían por qué ser la verdad absoluta. A medida que avanzaba en sus estudios, el muchacho iba entendiendo que nada estaba prohibido, que el pecado era un invento judeo-cristiano que se había hecho para cortarles las alas a los hombres.

Renegó de la religión paterna, conoció a los viejos dioses paganos y después de aniquilarlos consideró que estaba listo para hacerle culto a la energía vital que mueve al mundo. Entonces, despreciando cada vez más la estupidez de los hombres, Howard se encierra en sí mismo volviéndose un misántropo. Quiso hacerse miembro de la Golden Dawn pero su tufillo nazi lo molestó profundamente. Como no tenía Dios se inventó uno y le puso cachos y cola. Su diablo de opereta estaba listo para atrapar incautos. La publicidad le iba a dar los feligreses que buscaba. El 30 de abril de 1966, en plena noche de Walpurgis (Noche de las brujas escandinava) el hijo del enfebrecido pastor evangélico, fundaba oficialmente la iglesia de Satán.

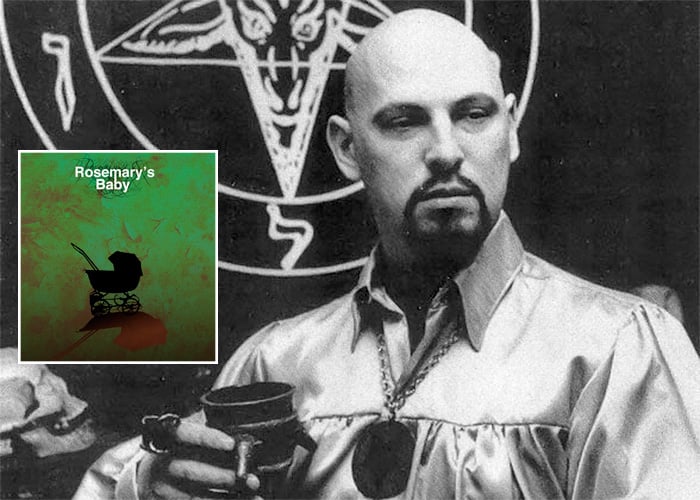

Él, que se había transformado en el papa negro, ahora se llamaba Anton Lavey. Ante el mundo era la misma encarnación de satán: se afeitó la cabeza, se puntuó las cejas y decía que podía fabricar sortilegios que traerían de vuelta el amor esquivo y la fortuna deseada. Estrellas como Jane Mansfield y Sammy Davis Jr se hicieron adeptos a su iglesia. Se rumoraba que en las ceremonias hacían pequeños sacrificios como matar una rata o un cachorrito y que se hacían multitudinarias orgías para honrar a Asmodeo. Nada más lejano de la realidad.

El núcleo del satanismo laveyano es un sistema filosófico que promulga el individualismo, el egotismo, el hedonismo y la misantropía. Nada está prohibido, todo está permitido, todo menos permitir que otro venga a aplastarte. Mal interpretado podría tener una connotación nazi en donde el más fuerte destruye al débil, pero Anton Lavey lo dejó claro en La biblia satánica, el libro en donde recogió toda su sabiduría: sólo debes destruir a tus enemigos y eso si ellos te fuerzan a hacerlo.

Amante del cine, Lavey aportó su conocimiento en muchas películas y en otras alcanzó a aparecer. Su cameo mas célebre fue en Invocación a mi demonio hermano cortometraje experimental de su amigo, el también satanista Kenneth Anger y que se presume es un sortilegio para llamar a los viejos demonios que aun subyacen en el inframundo.

Era 1968 y la década más demoniaca de la historia llegaba a su punto de ebullición. La semilla del diablo era el rumor del año. Decían que el mismísimo papa negro había asesorado la escritura del guion y que lo que se iba a ver en la pantalla era ni más ni menos que un vistazo a la región de las sombras. El estreno fue apoteósico y una hilera de señoras salía de la sala rezando por el bebé de Rosemary. En la fiesta se celebraba el arribo de Roman Polanski a la cima. La música estruendosa se detuvo cuando Anton Lavey entró con cuernos, cola, capa roja y un trinchete y aunque podría parecer ridículo, el brillo de sus ojos lo transformaba en Belcebú. La muchedumbre, como tantas otras veces había pasado, estaba hechizada con su presencia.

El tiempo pasó y Lavey se transformó en el guía espiritual de una generación de artistas, intelectuales y hombres de negocios que se habían cansado de la hipocresía judeocristiana. Agotado de Hollywood y con la salud quebrada, se refugió en Londres en donde se alejó por completo de la humanidad que tanto lo enervaba. El 28 de octubre de 1997 un ahogo lo sorprendió en medio del sueño. A pesar de que suplicaba que lo llevaran a un hospital público, sus ayudantes no tuvieron más remedio que llevarlo al católico Saint Mary en donde sucumbiría un día después al edema pulmonar que lo aquejaba.

Su muerte se haría pública el 31 de octubre, en pleno Halloween, el mejor de los días para que un maldito entre en la eternidad.

Anuncios.

Anuncios.