Hace un año se me encomendó la tarea de hacer una investigación sobre el bosque seco tropical en La Guajira, o lo que queda de él. La investigación me condujo al corregimiento de Camarones, una pequeña población que queda a 20 kilómetros de Riohacha en dirección a Santa Marta.

En Camarones sucede un fenómeno natural único en Colombia: las aguas dulces del río Camarones llegan a una inmensa laguna y se juntan con el agua salada del mar Caribe, generando una salinidad especial, idónea para que proliferen camarones, jaibas, lebranches, anchoas, mojarras y artemias salinas. Estas últimas son el alimento clave del ave insignia de La Guajira: el flamenco rosado.

Cuando fui por primera vez a Camarones, encontré un grupo de de más o menos cincuenta flamencos. Uno de los inspectores del parque, el señor Anderson Rosado, me explicó que la población podría llegar hasta los doce mil especímenes, pero que por la época, y las condiciones climáticas, sólo se encontraba ese reducido número.

Foto por: Santiago Ardila Reyes Tres de los únicos seis flamencos que quedan en la laguna. Fueron decomisados a particulares y no pertenecen a ninguna parvada migratoria. No se pueden ir. En el Fondo se ve la laguna de Navío Quebrado completamente seca.

En el mismo viaje conocí a José Luis Pushaina, uno de los líderes indígenas de la comunidad Wayúu de la zona y único guía trilingüe (wayúu, inglés y español) en la observación de aves del Santuario. José Luis portaba una camiseta verde con unos flamencos estampados y con la leyenda: “Me fui, volví, y depende de ti que siempre regrese aquí. Att: El Flamenco”.

Le pregunté a José Luis del porqué se habían ido los flamencos y la historia que me narró no pudo ser más desgarradora.

A principios de los setentas, en el fervor de la época conocida como la “Bonanza Marimbera”, los ociosos y temerarios traficantes de marihuana, para desahogar de algún modo sus tendencias destructivas y de paso su imbecilidad, bajaban en sus camionetas blindadas hasta las orillas de la laguna del Santuario. Ponían sobre el capó de las camionetas las botellas de whisky Old Par, y frente a la mirada de los sumisos e impotentes indígenas Wayúu, desenfundaban sus armas y practicaban tiro al blanco con las aves. En especial con los flamencos, dado su carácter parsimonioso y taciturno. En consecuencia, los flamencos se fueron y las lagunas estuvieron vacías durante los siguientes veinte años.

José Luis Pushaina vistiendo la camiseta con la leyenda: “Me fui, volví, y depende de ti que siempre regrese aquí. Att: El Flamenco”.

La bonanza marimbera terminó. Los cultivos de marihuana fueron reemplazados por coca y amapola, tráfico que manipulaban los carteles de la droga; ya no todo el mundo tenía acceso a las maletas llenas de dólares. Ahora, el Santuario de Camarones estaba expuesto a un sigiloso enemigo: el progreso.

A comienzos de los años noventa, los gobiernos regionales dieron vía libre a la construcción de una carretera conocida como la “Vía de la Integración” que pretendía unir el departamento del Cesar con La Guajira. Para la construcción de ésta, se tumbaron las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta a punta de dinamita, y los escombros de la construcción fueron vertidos sin control alguno en el caudal del río Camarones, que termina, inevitablemente, en la laguna del Santuario.

La sedimentación no se hizo esperar; la profundidad de la laguna pasó de sus dos metros (en la parte más profunda) a unos míseros 70 centímetros; no obstante, los flamencos continuaban llegando y hasta se alcanzaron a contabilizar 20.000 a comienzos del nuevo milenio.

Foto por: Santiago Ardila Reyes Uno de los últimos flamencos que quedan en la laguna de Camarones. No pertenecen a ninguna parvada migratoria ya que fueron decomisados a particulares por parte de las autoridades. No tienen a donde ir.

Regresé a la laguna hace una semana y la encontré completamente seca. Tan solo hay seis tristes flamencos en los escasos charcos que ha dejado la sequía. Y éstos no hacen parte de ninguna parvada migratoria, ya que fueron decomisados a contrabandistas y a personas que los tenían de manera ilegal en las parcelas de sus fincas. Hablé de nuevo con José Luis Pushaina y me contó que desde hace once meses la laguna no se llena.

Los ciclos de sequía son normales y naturales; deben suceder tres meses al año. Pero esta vez llevan más de once meses. La verdadera razón no puede ser más estúpida.

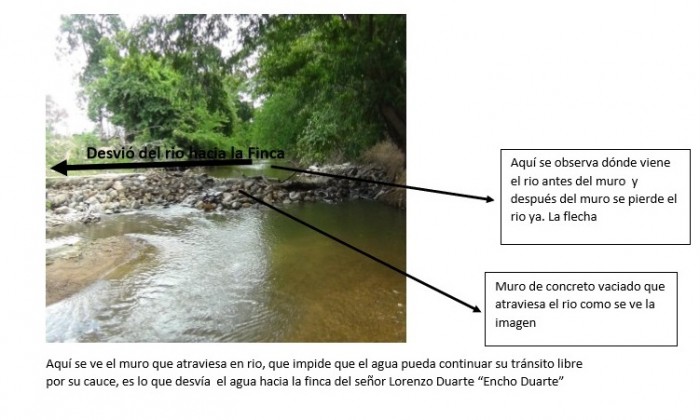

El compadre “Encho” Duarte, marido de la alcaldesa del municipio de Dibulla, la señora Silvia Ospino, no tuvo ningún reparo en fundir un muro de concreto en la mitad del caudal del río Perevere (afluente que a su vez alimenta al río Camarones) para irrigar los cultivos de palma africana en su finca Buenos Aires.

Si a eso se le suma el fenómeno de “la Niña” y el calentamiento global, es de esperar que no baje ni una gota de agua a las lagunas del Santuario. Sin mencionar las toneladas de basura que bota la comunidad al Santuario. (Pero ese es otro triste tema que no pretendo tocar en esta ocasión)

Le pregunté a José Luis qué se estaba haciendo para contrarrestar este exabrupto ecológico y me dijo que la comunidad indígena estuvo a punto de ir a tumbar el muro a la fuerza pero que Corpoguajira, entidad que supuestamente debe proteger el ecosistema del departamento, hizo un llamado a la calma y pidió llevar de una manera más diplomática este caso. Eso fue hace dos años y el muro sigue ahí.

Los menos afectados por el ecocidio que están haciendo el “compadre Encho” y su esposa, son los flamencos; éstos, por suerte, se pueden largar a tierras más sanas. Ahora lo que está en riesgo son las cientos de especies de pájaros, lagartos y peces que viven específicamente en esta zona de La Guajira, y de paso, las comunidades que viven, o vivían del Santuario.

![El otro río que se están robando en La Guajira - -- Las2orillas Lunes- Los Flamencos del Desierto [Modo de compatibilidad] - Word - El otro río que se están robando en La Guajira](http://www.las2orillas.co/wp-content/uploads/2015/07/Lunes-Los-Flamencos-del-Desierto-Modo-de-compatibilidad-Word.jpg)

Represa sobre el río Perevere. Aledaño de la Finca Buenos Aires propiedad de Encho Duarte. Además se hizo un muro para contener los pocos afluentes que escapan de la represa

Antes de irme, y con el corazón arrugado, presencié cómo algunos turistas perseguían de manera agobiante a los únicos seis flamencos que quedan en la laguna. Y éstos, para evitar el acoso, se fueron a caminar por el desierto.

Recordé las palabras en la camiseta de José Luis:“Me fui, volví, y depende de ti que siempre regrese aquí”.