Mi padre, el hombre que más he amado, murió hace ya más de diez años.

Como es apenas obvio, luego de su muerte y con una frecuencia decreciente con el paso de los años, he experimentado con relación a su recuerdo sentimientos que van desde la más cruda nostalgia hasta la evocación feliz. Aun así, jamás he pensado que me cuida desde otro lugar, que de alguna forma misteriosa su espíritu ha sobrevivido a la muerte o que tenga alguna utilidad práctica invocar su nombre cuando me siento en peligro.

No estoy descalificando los sentimientos de consuelo que experimentan la mayoría de las personas ante la pérdida de un ser querido. Simplemente estoy afirmando que no los tengo.

Sin embargo, para mi sorpresa y desde mi pragmática relación con la muerte, he advertido en mí durante los pasados días una poderosa sensación de reencuentro con la singular impresión emotiva que siempre me produjo la figura de mi padre mientras vivió. Y ha sucedido por el hermoso papel mediador de un libro.

Por razones que no vienen al caso, en los pasados días me vi buscando una edición decente del Pedro Páramo de Rulfo, sorprendido por lo difícil que se me estaba resultando encontrarlo. Recordé entonces que mi padre, emotivo autodidacta y lector voraz, había tenido un ejemplar al menos hasta el último momento en que recuerdo haber husmeado en la biblioteca familiar, ese máximo tesoro construido a través de los años más desde la pasión que desde el conocimiento y en el que coexistían, lejos de las discusiones académicas y los prejuicios, Gargantúa y Pantagruel, El vendedor más grande del mundo, las Obras completas de Dostoievski y El Código Da Vinci.

Bastó una llamada a mi madre para confirmar la existencia del libro y para que llegara a mis manos al día siguiente. Se trata de una austera pero digna edición del viejo Círculo de Lectores, esa versión literaria de Yanbal que en sus mejores momentos llevaba libros a los rincones más apartados del país y permitía a hombres inquietos como mi padre, deshacerse de la sensación de aislamiento del mundo y sembrar en sus hijos el amor por la palabra escrita.

La sorpresa me llegó desde la primera página y lo hizo adoptando la forma de una bella casualidad: la de encontrar, justo en este libro repleto de espectros, fantasmas y muertos que hablan desde el más allá, la presencia de mi padre de un modo insospechado y directo.

Mi viejo siempre tuvo la costumbre de subrayar los libros. Le parecía importante —y así me lo decía— que al leerlos, uno decidiera con qué partes se iba a quedar para siempre entre todas las que componían ese regalo espléndido.

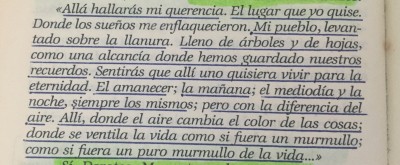

Y el Pedro Páramo no fue la excepción. En montones de sus esquinas encontré, desde el principio y como una cascada de mensajes, montones de líneas que mi padre había subrayado.

Puedo imaginarlo deteniéndose, releyendo, tomando su regla (casi con toda seguridad aquella de madera heredada de mi abuelo carpintero), sacando su lapicero Parker del bolsillo de la camisa azul clara y trazando esas líneas que ahora me arañan la retina.

Tengo varias cartas manuscritas de mi padre. Las atesoro con celo. Pero lo que siento al leerlas es muy diferente a lo que he experimentado al encontrar sus trazos en Pedro Páramo. Una carta tiene un mensaje directo, está hecha para mí, muestra de una manera cristalina la intención de mi padre de abrazarme, corregirme o felicitarme. Quiero decir que en sus cartas, además de él, estoy yo como destinatario, que es lo mismo que decir moldeador. Nadie escribe una carta si no es para alguien más.

El acto de subrayar un libro es personal,

íntimo, casi onanista

Pero el acto de subrayar un libro es personal, íntimo, casi onanista. Un lector resalta o subraya una línea, porque desea salvar para sí mismo un trozo de texto que lo conmueve, lo sacude, le saca una sonrisa o, simplemente, se le muestra como una revelación singular.

En las cartas de mi padre puedo ver su amor hacia mí, pero en esos párrafos subrayados lo veo a a él, lo siento, redescubro sus preocupaciones, las esquirlas de la vida que lo conmovieron, los adjetivos que lo movilizaron y las descripciones que lo sorprendieron. Redescubro la forma que adoptaba su presencia en mi vida, vuelvo a intuir sus dulces peroratas y soy capaz incluso de rehacer el timbre de su voz en mis tímpanos amnésicos.

No tuve que esperar a una sesión espiritista, a una misa de aniversario o a un sueño vaporoso para volver a sentirme cerca de la figura viva de mi padre muerto. Un viejo libro, de hojas sucias y deshechas, me trajo su presencia. Y creo que él, aún creyente como era, hubiera elegido ese mismo modo de regresar si alguna vez hubiera existido otra opción a la de ese silencio oscuro que es la muerte.