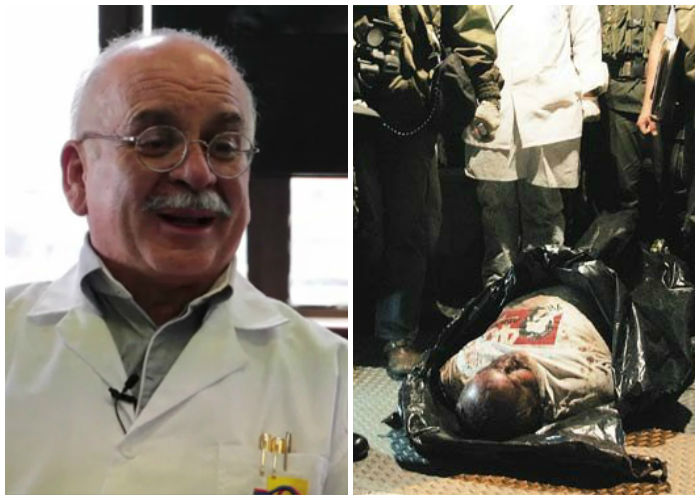

La noche del 1 de marzo de 2008 Pedro Morales descansaba en su casa, cuando recibió la llamada de Pedro Gabriel Franco, director de Medicina Legal, quien le avisó que el cadáver de Raúl Reyes llegaría en dos horas al Instituto. Venía desde Puerto Asís, Putumayo, en un avión militar. A las 9 y 40 comenzó la necropsia, estaban Emiliano Morales Martínez, Pedro Morales, otros dos forenses y el dactiloscopista. “Fue una autopsia bien documentada. Muy juiciosa”, aclara el doctor Morales. El cuerpo del jefe guerrillero pesaba 85 kilos y medía 1.56 metros. Estaba cubierto con un pantaloncillo y una camisa blanca de algodón, talla XL, en la que destacaba un logo de las Farc. Las lesiones a simple vista mostraban la amputación traumática del pie izquierdo, lesiones en el tórax por explosión y otras dos por proyectil de arma de fuego en el rostro (en la nariz y el mentón), además fractura en la columna vertebral. Pedro Emilio Franco señaló la causa la muerte de una forma concisa: pérdida severa de sangre.

Cuando terminó la necropsia, sobre la madrugada del domingo, el doctor Morales estableció importantes elementos para la investigación: la inspección del cadáver no se había hecho ni tenía acta de levantamiento. Las autoridades colombianas lo recogieron en territorio ecuatoriano ese mismo sábado al amanecer, de afán, luego lo transportaron a Colombia en un helicóptero. El informe forense señaló que en el operativo se utilizaron bombas, pero el tipo y las características del material explosivo quedaron en reserva. Según un artículo de The Washington Post, se utilizaron bombas teledirigidas, equipadas con un GPS, cuyo costo unitario es de 30 mil dólares. Algunas fuentes aseguran que las aeronaves que lanzaron estas bombas sobre el cambuche donde estaban Reyes y otros guerrilleros, despegaron desde la base militar norteamericana en Malta, en el norte de Ecuador.

Cuatro días después de la necropsia, la Policía Distrital dijo en un comunicado que María Hilda Collazos, exesposa de Reyes, los había autorizado para darle cristiana sepultura, reservándose el lugar de la inhumación. Esa misma semana, las Farc exigieron al Estado que devolviera los restos óseos de Reyes —además del cuerpo de Iván Ríos—a sus familias. El fiscal general de la nación de entonces, Mario Iguarán, señaló que en la entrega hubo irregularidades: el cadáver fue entregado a un mayor de la policía que se hizo pasar por empleado de una funeraria. En tanto, Martha Lucía Correa de Kaufmann, intentó reclamar el cuerpo en Medicina Legal con la explicación que Reyes pertenecía al movimiento jesusiano desde los diez años, al igual que ella. Aunque no era familiar suya, consideraba este lazo suficiente antecedente para darle el último adiós en su congregación. El paradero del cuerpo de Reyes continúa siendo un misterio.

La saturación de los noticieros sobre la muerte de Raúl Reyes, sumada a la novelesca entrega de su cuerpo y la exposición de la imagen del cadáver simbolizan para el doctor Morales el desprecio por la vida y el temor oculto hacia la muerte:

—Todos los muertos tienen dignidad. Nadie puede arrebatarle al ser humano esa condición— enfatiza con un tono sereno y profundo de profesor universitario.

Recuerda que en los atentados terroristas en Londres (2005) y Madrid (2004) se prohibió la exposición pública de las imágenes de los muertos. Debemos aprender de ellos, explica, no solo en sus métodos y tecnologías, sino en la sensibilidad hacia el otro, el respeto por la familia del fallecido. Por eso escabulle preguntas sobre la necropsia que practicaron al jefe de las Farc, Mono Jojoy, en septiembre de 2010. Sólo nos cuenta que él no la hizo: “Me correspondió el cuerpo de una mujer que confundí con ‘La Holandesa’. A mí lado, en la otra mesa, estaba Jojoy”. El examen forense se hizo de urgencia, ya que los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición tras permanecer más de 48 horas en la selva.

La mujer a la que se refiere el doctor Pedro Morales era Gilma Esperanza Castro, de 32 años. Jojoy murió a los 63, después que un muro de concreto del bunker en el que estaba escondido le cayera encima. Por eso su cuerpo presentaba rastros de tierra y arena. Ni él ni su escolta pudieron contra las 50 bombas y 57 aeronaves que aparecieron de la nada, sobre una zona cercana a La Escalera, en inmediaciones de la serranía de la Macarena. Al cadáver del jefe guerrillero sólo le encontraron un remedio contra la diabetes que sufría desde 2007 y un reloj mal puesto en su muñeca izquierda. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio del Apogeo, en el sur de Bogotá. El número de su tumba es el 66.

Morales examinó el cadáver de Álvaro Gómez Hurtado, en 1995. Llegó con tres impactos de bala, uno de cuales fue letal: le atravesó el tórax, el corazón y el pulmón. “Me llenó de tristeza verlo muerto, su familia muy recta, muy respetuosa. No pidieron ningún privilegio. Esperaron, con paciencia, como cualquier otra persona”.

—Los muertos me enseñan todos los días la fragilidad de la vida —dijo Morales, a manera de saludo, estirándome la mano—. Lo más difícil de morir es estar incomunicado, la vida es la comunicación con los otros. Pero, en fin, aquí me tiene.

Pedro Morales guarda las apariencias de persona fría, racional, ajena a sentimentalismos propios de su trabajo, pero apenas comenzamos a conversar supe que estaba conmovido hasta los huesos. Advertí el ligerísimo temblor en su voz que no conseguía disimular y esa palpitación de su nariz y su boca que forman un rostro sonriente difícil de fotografiar. Ya merodea los sesenta años, pero conserva su impulso juvenil. El bigote canoso y la incipiente calvicie no han borrado la frescura de su rostro ni la luminosidad de sus ojos claros y acerados. Y, en ellos, brilla siempre esa luz sensible e inteligente. Lleva, con la sobria elegancia de costumbre, una bata blanca, una camisa marrón y unos zapatos de cuero oscuros.

— ¿Qué ha cambiado en el instituto desde que usted llegó en 1987?

—Aquí la patología no es solo para los muertos. No. El problema es el muerto y su familia—dijo Morales—. Hace muchos años funcionaba en las afueras del edificio una ventanilla que parecía la recepción de una cárcel, allí las personas preguntaban por su muerto, el funcionario les respondía: “Sí, acá está, espere y se lo lleva”. El único vestigio de cordialidad era un aviso que decía “los servicios son gratuitos”. Ahora hay especializadas en atender al público, que le dan dignidad a la familia del fallecido. Es decir, tratamos a todos los muertos con misericordia.

A comienzos de los noventa el país enfrentaba los estragos del narcoterrorismo de ‘Los Extraditables’, que dejó cientos de víctimas en sus atentados: la bomba del avión de Avianca, el centro comercial de la calle 93, el DAS, el barrio Quirigua de Bogotá. “Identificar los muertos era armar rompecabezas, pero con cadáveres”, explica Morales. En esta dramática situación el instituto actualizó sus métodos y herramientas de investigación: adaptó la tecnología y algunos procedimientos de las ciencias forenses que se practicaban en Estados Unidos e Inglaterra. Es el sino de los tiempos para Medicina Legal: avanzar en medio de la catástrofe. En 1948, el edificio donde hoy funciona el instituto, en la esquina del Parque Tercer Milenio, se inauguró con una penosa labor: identificar los muertos del Bogotazo. La morgue operaba entonces en el Cementerio Central, pero la desproporción de los muertos por el asesinato de Gaitán obligó a trasladar su sede.

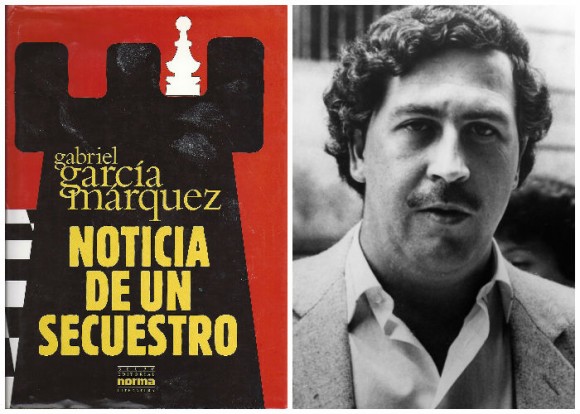

El caso de Marina Montoya, asesinada por Pablo Escobar que relata Gabo en 'Noticias de un secuestro' fue importante para el forense Morales

Muchos crímenes se han resuelto con la evidencia física, la lesión patrón y las rutas de trabajo. Uno de estos fue el de Marina Montoya. Cuando habla sobre este caso, Pedro Morales sonríe dibujando una línea en sus labios: “Estoy muy orgulloso de ese trabajo”. Él recuerda haber visto en las bandejas de la morgue a una señora de rasgos elegantes: tenía el cabello plateado y las uñas impecables. Llevaba puesta una chaqueta que decía excitación en letras doradas en el pecho. Había llegado como NN. La imagen lo dejó intrigado. Horas antes, la madrugada del 24 de enero de 1990, sus captores, siguiendo órdenes de Pablo Escobar la llevaron hasta un lote abandonado en el norte de Bogotá, allí le dispararon seis veces en el rostro a medio metro de distancia. Fue abandonada junto a un alambre de púas cuando comenzaba a llover en la ciudad. En la mañana del 25 su cuerpo fue trasladado al instituto. Al cumplirse los trámites primarios lo enviaron al Cementerio del Sur, en una fosa común excavada un mes atrás para doscientos cadáveres sin reconocer. Una semana después, ´Los Extraditables’ emitieron un comunicado en el que confirmaron que se había dado orden de asesinar a la mujer, secuestrada cuatro meses atrás cuando salía de un restaurante de su propiedad.

—¡Cuando nos enteramos de eso supimos que era ella¡—dice emocionado el doctor Morales —. Su cuerpo estaba en inhumación estatal, fuimos hasta el cementerio y la rescatamos. Este final feliz se lo contó a Gabriel García Márquez, quien lo entrevistó durante tres horas en mayo de 1994. Su testimonio y la historia del crimen fueron narrados en ‘Noticia de un secuestro’.

El doctor Pedro Morales ayudó a resolver el caso de Sandra Vásquez, la niña que fue violada y asesinada en la estación III de Policía. Siguiendo las indicaciones de manuales forenses norteamericanos, envió las evidencias de la autopsia (la ropa interior de la niña) al FBI, en 1995. Los resultaron demostraron quién fue el culpable, Diego Fernando Valencia Blandón, quien solo pago diez años de prisión.

¿Alguna vez se ha arrepentido de ser médico forense, no lo pensó dos veces antes de hacer su especialización? Pregunté. Pedro Morales toma nota de un aviso que su asistente le comunica, quien aprovecha para ofrecernos algo de tomar, él pide un vaso de agua y yo un té. Precisando el tema y con una malicia de abuelo reconoce que quería ser cirujano, atender pacientes, salvar vidas. El argumento de la escuela de Medicina en la jerarquía de las especializaciones es contundente: los grandes maestros son los cirujanos. Sin embargo, desde que entró a estudiar su especialización en patología forense en la Universidad de Antioquia en 1980, cuando ésta era vista como una profesión rara y anodina, él supo que era lo suyo.

En el 2013, el instituto tuvo conocimiento de 25.439 muertes violentas. Asesinatos: hombres, 12.567; mujeres, 1.116. Suicidios: hombres, 1.354; mujeres, 321. Accidentes de tránsito: hombres, 4.721; mujeres, 1.119. Otros accidentes: hombres, 2.043; mujeres, 459.

Aunque Morales admite que este trabajo ha alejado de sus familias a muchos forenses. Varios compañeros han renunciado alegando que el oficio no era para ellos. Otros, abandonaron la vida familiar y se refugiaron en el alcohol, en un ostracismo infringido por el designio de la guerra contra el narcoterrorismo de los años ochenta. Las consecuencias en la vida privada de Pedro Morales no estuvieron lejos de la suerte de sus compañeros: se divorció dos veces. No obstante, volvió a casarse una vez más; tres matrimonios, seis hijos, y una perra Fila brasilera de cuatro años, a quien nombró ‘La Quica’, han formado su hogar.

A todos los ha traído al instituto, en especial a los dos pequeños, a quienes confiesa sobreproteger. “Conozco la fragilidad de la vida”, acentúa Morales. En sus primeros años como forense trabajaba sin descanso: practicaba veinte necropsias diarias, sin contar con que había un solo computador que no sabía usar. Un hecho ilustra la situación de aquella morgue: a los cadáveres se les anotaba un número con un marcador y se dejaban sobre la bandeja a la espera de ser identificados. Hoy es diferente: con la evidencia física, método con el que trabaja el instituto, el cadáver sirve como prueba. Morales trae a cuenta un caso que lo impresionó: hace cuatro años mataron a un homosexual en Bogotá. Alguien entró a su apartamento y lo atacó con un arma blanca. Hubo un forcejeo en el que antes de morir, la víctima mordió a su agresor. Examinaron el cadáver con una compañera. Mientras revisaban la piel del rostro ella encontró un pulpejo de dedo en la boca. Con este trozo de dedo dieron con el culpable. Algo imposible hace veinte años.

—Los crímenes de odio, como éste, dejan ver cómo se comporta una sociedad—dijo.

Me quedé de piedra. Con el tazón de té de durazno en la mano.

— ¿Podría explicarme eso?

— La inmensa mayoría de quienes violan o matan no están locos—dijo impasible—. La vida misma los lleva a cometerlos.

Me sorprendió la serenidad de su relato. Él debió advertirlo, porque replicó sin esperar que le preguntara algo.

—Hay mucha diferencia entre matar y mandar matar.

Le pregunté intrigado:

—¡¿Cuál es?¡

—Quien mata por mano propia quiere destruir lo que representa el otro—rió complacido—, quien ordena un crimen quiere mantener el statu quo.

Salimos de la sala del séptimo piso y bajamos al patio que comunica el edificio del instituto con la escuela Santa Inés, en la que estudiaban los niños más pobres de esta zona de Bogotá: hijos de recicladores, prostitutas, drogadictos. “Cuando hacíamos las necropsias escuchábamos a las profesoras regañar por el micrófono a los pobres chinos”, cuenta Morales, mientras saluda a una antropóloga que acaba de llegar de un seminario en la universidad de Reading, en el Reino Unido. Las cosas han cambiado mucho para el doctor Pedro Morales desde el primer día de su trabajo en Medicina Legal, un frío lunes de 1987. Sin embargo, después de examinar a políticos, hinchas, guerrilleros, transeúntes despistados y un largo etcétera, hay una constante que la vida le ha enseñado:

—La morgue es muy democrática. Allí, todos somos iguales.