Las agresiones comenzaron hace quince días. Un energúmeno vestido de policía decidió que barrería el Parque del Periodista en el Centro de Medellín con su rastrillo de arbitrariedades. Se paseaba por el parque insultando a todo el que se moviera, despreciando a quienes a su vista solo se ajustaban a dos categorías: criminales o viciosos. Exhibía la más triste de las majestades, una soberbia fundada en el miedo, en su arma y su posibilidad de decidir si alguien debe ser golpeado, esposado y enviado a un encierro de corto plazo con una multa a la espalda.

El sábado pasado regresó al parque con su método copiado de la brutalidad de Duterte en Filipinas. Pretendía imponer una multa a una joven simplemente porque estaba al lado de alguien que se estaba fumando un bareto. Infracción de lesa cercanía a ese humo maldito. Los insultos se repetían para la pareja. Cuando buscaba en el piso con su linterna, esculcando cuscas como si fueran tesoros, le pregunte que si había encontrado un cargamento. Un atrevimiento contra un largo recorrido de abusos. Inmediatamente prometió una multa por mi osadía y me pidió la cedula con la arrogancia de quien sabe que impondrá su capricho a manera de ley. Cuando le entregué la cédula luego de varias amenazas vino una nueva retahíla de insultos y la promesa de dos nuevas multas. “Lo voy a clavar”, me aseguró. Desesperado frente al atropello le quité mi cédula. Vino entonces el asalto de al menos seis agentes.

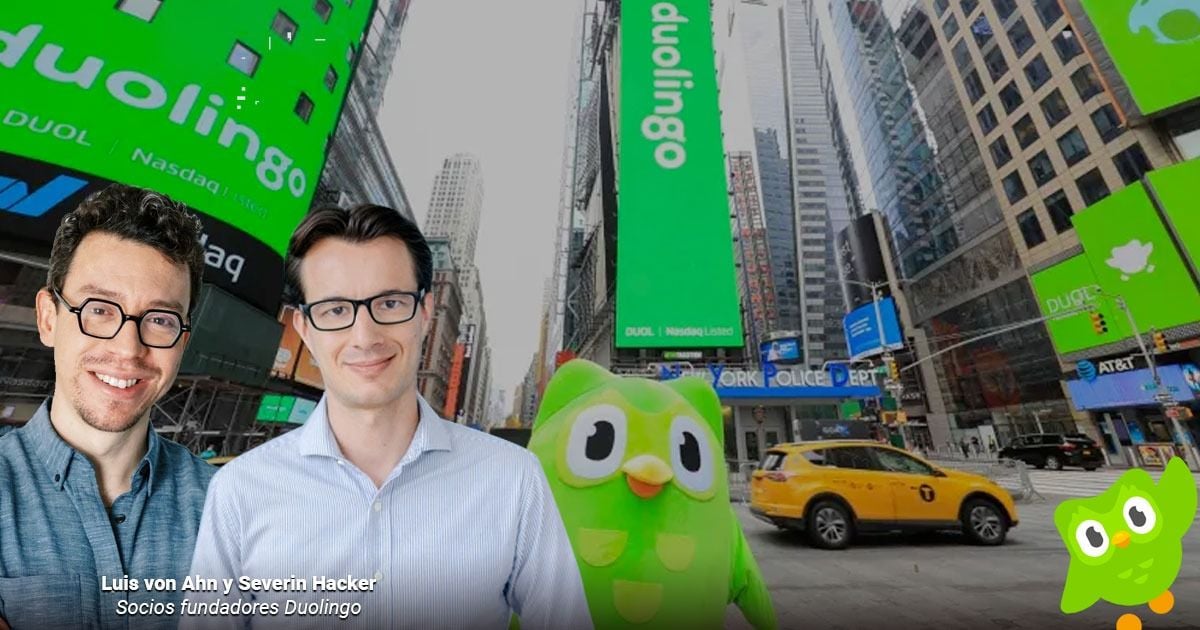

Foto: rabodeají

Llegaron al bar donde estábamos y sin mediar palabra tiraron mesas y sillas, agredieron a la mesera que intentaba preguntar qué estaba pasando, golpearon a las mujeres que pedían un mínimo de respeto. Todo sin decir absolutamente nada, solo con la actitud humillante que demuestra que eligieron a los ciudadanos como sus enemigos. Un minuto después estaba montado en una patrulla luego de tres puños en el estómago y una apercuellada digna de mejores delincuentes. Una mujer que grababa el operativo fue premiada con una zancadilla. Hubo pata para todos. La patrulla arrancó batiendo su sirena con urgencia, como si llevara al Chapo Guzmán en su banca de lata.

Al llegar al Centro de Traslado por Protección me recibió un civil en una mesa para oír mi testimonio. Aparecía una voz distinta a la de la intimidación, alguien que hacía recordar que aún había derechos. Mientras tanto los alardes del agente desorbitado dejaban todo claro en la barra del bar: “Ese Código quedó perfecto para lambérnoslos a todos”. Cuando llegó a la mesa de descargos ya la apuesta iba en cuatro comparendos. Pidió mi cédula y comenzó la lucha con los formularios. Preguntó mi edad, le dije que en la cédula estaba mi fecha de nacimiento. No logró hacer la cuenta. Le pidió ayuda a la calculadora de su compañera. Por las matemáticas comenzó a fallar la arrogancia y ahora el policía me llamaba a un lado a buscar una charla sobre lo sucedido.

Foto: rabodeají

De pronto recibí una llamada del Comandante de la policía metropolitana, un amigo periodista había llamado a reportar el caso, y el general me preguntaba por el operativo. El agente ahora decía que tenía que mejorar, que ese sitio era complicado, pero que él incluso tenía amigos allá, que sus compañeros lo llamaban ‘Comparendo’ y a veces se le iba la mano. Era triste el salto abrupto de la brutalidad a la sumisión, del descaro a la enmienda. Mi trabajo de todos los días me entregó en blindaje contra el despotismo menor, una opción de que mi versión fuera oída y tomada en cuenta. De lo contrario, a la humillación, los golpes y la tristeza de ver a amigos y familiares aporreados, le habría sumado doce horas en compañía de un enajenado en una cancha de micro enmallada y unos tres millones de pesos en multas. Regresé al parque, ya sin sirenas, en la patrulla abullonada de un Mayor que intentaba aquietarlo todo. “Espero no banderearlo mucho”, me dijo al despedirme de nuevo en ese parque visto como una muela picada.

*Publicado originalmente con el título 'Bronca al parque' en el blog Rabodeají. Haga click aquí para ver la entrada.