Era un mediodía de sábado y afuera, en la ventana, el sol estallaba sobre las montañas de Bogotá. Quise hacer el mismo ritual: sobre uno de los libros más bonitos que tengo, Les diners de Gala, el libro de cocina que Dalí le compuso a su gran amor, puse el puñado de hongos. Son ocho, secos y feos, largos y cabezones, como espermatozoides jurásicos. Hay gente que, para pasarlos, les untan Nutella, o mantequilla de maní. Incluso algunos los cocinan, pero Margarita, la mujer que me los vendió, me dio dos consejos contundentes: para estar seguros de no perjudicar su efecto, lo mejor es pasarlos con agua y hacer un ayuno por lo menos de seis horas. Saben a tierra. Recordar su sabor me dan nauseas. Siempre me prometo que la próxima vez los endulzaré con algo pero siempre desconfío de restarle poder y ahí terminamos, eructando abono.

He comido cuatro veces hongos en mi vida, nunca había usado tantos. Los expertos dicen que, una persona normal, podría comerse hongo y medio y tener un viaje decente. Hace un año, encerrados en la pandemia, decidimos con Mónica, mi esposa, probarlos. Compramos tres. La mitad para cada uno. Ella vio los fractales, las nubes moradas. Yo sólo vi, por un momento, un árbol amarillo y después me quedé aburrido viendo como el día se me volvía impunemente en noche. A diferencia de otras drogas psicodélicas, los hongos son un viaje personal. Los hongos tienen tres componentes que los hacen diferentes a los demás: la psilocibina, la psilocina y la baeocistina. Hay antropólogos que afirman que el salto del Cromagnon al Homosapiens lo dio la ingestión de un hongo, que allí se le abrieron al hombre las puertas de la percepción. Lo que es seguro es que los hongos fueron la primera droga que usaron los humanos y está registrado su consumo desde el año 1.600 Antes de Cristo. No es sorpresa saber que los griegos alimentaban los sueños de los efebos a punta de psilocibina.

Hoy en día la microdosis de psilocina se está volviendo a usar enb terapias psiquiátricas y hay terapeutas que recomiendan las dosis controladísimas de eso que llaman la carne de los dioses. Debo decir que ni mi esposa ni yo usamos los hongos con fines terapéuticos. Queríamos tener un momento de goce, de éxtasis total, lejos de los efluvios abrumadores del alcohol y más cerca de lo que podría ser una exploración consciente a las regiones más recónditas del alma.

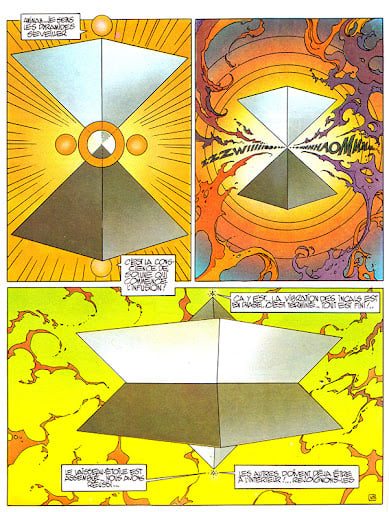

Pirámides en el Incal, la experiencia sensorial que crearon Jodorwsky y Moebius

Los tomamos a la una de la tarde, sin haber almorzado, por supuesto. Durante la primera media hora la psilocibina se va ensanchando por las venas. Todo se hace pesado y el bostezo aparece una y otra vez. Sin embargo, los efectos se manifiestan rápidamente. La estimulación es muy importante. Tenemos una hermosa vista a los cerros y, combinado con el día repleto de sol que nos tocó, nos sumergimos en una lista de reproducción que contenían tres discos de Pink Floyd: Dark Side On The Moon, Animals y Live at Pompeii. El impacto que sentí con los cinco hongos –mi esposa comió tres- fue abrumador. Mientras sonaba Breathe, el primer movimiento de Dark side, me acomodé en el sofá y me fijé en uno de los ojos de buey que tiene el techo del apartamento. Entonces se puso amarillo y empezó a moverse en círculos, como si fuera un pequeño LP. El techo, blanco, se partía en fractales de colores. Todo era un musical pinkfloydiano. Cerré los ojos y entonces vi a Orión estallar en multitud de colores. Fueron 45 minutos en donde no me moví, era un viaje interior que tenía como Leitmotiv entrar al corazón del disco más emblemático de Pink Floyd. En un castillo de oro, con formas que tal vez mi inconsciente sacó de los dibujos que hizo Moebius para El Incal, me esperaba un Dios Dorado sentado en flor de loto y que hacía con sus manos pequeñas aves de papel. Sin darme cuenta estaba en el centro del disco, en el corazón que late en Brain Damage, la almendra del disco. Apenas acabó y arrancó Live at Pompeii, grité “¡Pink Floyd es la puta verga!” Mi esposa, que estaba sentada en el piso, tan cerca pero a millones de kilómetros de ahí, explotó en una carcajada.

Fue un momento de consciencia, de disfrutar el viaje, de saber que no habíamos roto las amarras con la realidad. Entonces me acomodé y vi el día. Los árboles se movían al compás de Echoes, primera canción del segundo disco de Pink Floyd por el que navegábamos. Las copas de los árboles tenían caras de niños gordos dibujados por HG Giger, el satánico artista vienés famoso por haberle creado a Ridley Scott el monstruo de Aliens. No tuve miedo, me daba curiosidad y me preguntaba, ¿por qué putas las montañas se veían tan cerca? Entonces, cometí un error.

Live at Pompeii, después del minuto 20, es pura experimentación electrónica de Roger Watters. Es un intento de hacer música a partir de lo que puede sentir un volcán expulsando lava. Me dejó de interesar la música, me solté y me fui a uno de los cuartos de la casa y decidí que el viaje fuera completamente interior. Entonces hice un pacto conmigo mismo: no fingiría, las máscaras caerían y tendría un monólogo en voz alta. La voz en off desatada. Me sacó de ese delirio mi esposa gritándome: ¡Pareces Gómez Jattin declamando un mediodía en la torre del reloj! Entonces terminó el mal viaje. Es importante que el viaje no sea dominado por el inconsciente porque entonces empiezas a entrar a las oscuras regiones donde se anidan las telarañas, las pesadillas. Otra vez aparecerá el viejo hombre de la cara cortada y el sombrero de copa.

El arte satánico de HR Giger, creador de Aliens

Después de ese mal momento volvimos a la sala, ya el delirio había terminado. Pusimos a Chet Baker, suave como el viento que caía desde los cerros y mecía el bosque que volvía a estar lejos y ya no tenía las caras pintadas por Giger. A las cinco, como dos buenos compañeros después de subir una cuesta, acordamos en ir a ver una película. Nunca antes me parecieron más hermosos los Sueños de Akira Kurosawa. Esa noche estuvimos despiertos hasta tarde, hablando y riendo, contándonos los lugares en donde habíamos estado.

Al otro día nos despertamos muy bien, sin ningún tipo de resaca y quedamos en que, dentro de unos seis meses, volveríamos a repetirlo. Sí, es mejor que cualquier puta borrachera.

Anuncios.

Anuncios.