Colombia era entonces una aldea dominada por la corona y la iglesia, construida lejos de las pobrerías que se precipitarían en la historia por un lecho de tumbas e ignominia enormes como la fortuna mal habida de los próceres. El país era tan nuevo que una casta de traidores y cochinas familias se apoderaron hasta del mismo cielo azul. Todos los años, los indios fueron despojados y empujados hacia las montañas, los negros no tuvieron otro destino que refugiarse en los palenques. Primero se inventaron el turno en los gobiernos, para que una élite se reprodujera por los siglos de los siglos, luego se inventaron las guerras civiles para que los ejércitos pudieran a sangre y fuego hacer el despojo del pueblo bajo la bendición oscura de la iglesia. Fueron de casa en casa, lo que se volvió una costumbre, buscando los enemigos del sistema, si nos los encontraban le echaban fuego a todo y ardían las pocas pertenencias que incluían sus familias, iniciándose el mayor genocidio que país alguno haya conocido en Nuestra América. La democracia tiene un precio, repetían los presidentes con áspero acento, todo es cuestión de que lo paguen los pobres. Líderes como el general Uribe Uribe y Gaitán previnieron al pueblo para que gobernaran sin intermediarios pero el crimen político guardado en los cubiletes del poder fue desplegado cada vez que alguien osara siquiera poner en duda su sagrado derecho a pisar la cerviz popular como si fuéramos estirpes condenadas a doscientos años de soledad.

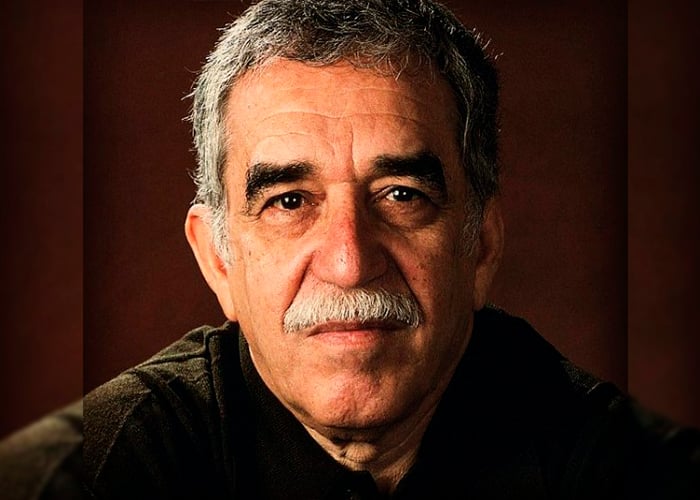

Muchos años después, inerme ante la bandada de buitres, Gabriel García Márquez había de recordar aquel día lejano en que su pluma lo llevó a conocer el mundo. Colombia era entonces una aldea de dos partidos de odio y sectarismo construidos a la orilla de un río de sangre inocente que se precipitaba por un cauce de olvido impune, triste y delirante como los sueños oligárquicos. Colombia era tan injusta que no había tiza ni tableros y quien osara denunciarlo se exponía al corte de franela. Cada dos años, por el mes consabido una familia de vampiros instalaba sus toldos electorales y con la algarabía propia de las mentiras daban a conocer la lista de los salvadores de la patria. Primero revivieron los muertos. Un enjambre de hombres armados que se presentó como los garantes de la democracia hizo una demostración pública de lo que le podía ocurrir a quien disintiera. Fueron de casa en casa recogiendo cédulas, esculcando baúles, y ante el espanto de la gente vieron a los abuelos salir de sus urnas funerarias para depositar su voto en las urnas eternas del poder. Liberales de toda la vida, que incluso habían ofrendado su vida por el partido, resucitaban como Lázaro convertidos en godos de camándula y, en menos que canta un gallo, el país entero amaneció conservador. «Las cosas son como son» —dijo el presidente electo— ante las miles de voces que cuestionaban la legitimidad de su mandato, y al que no quiera caldo se le dan dos tazas —remató con áspero acento. Y para que no quedara dudas de que sus palabras eran dictadas por un dios implacable, se inició la más feroz persecución del que país tenga memoria.

Bicentenario, m. (colombianismo) Doscientos años de soledad.

Colombia. Palabra que no está registrada en el diccionario de la Academia Española. País que solo existe en los discursos oficiales. Tumba de inocentes.

Colombiano. (Según Borges) Acto de fe. (Según otros) el colmo de la paciencia.