Las reformas institucionales que se han venido presentando por vía del ejecutivo o el Congreso de la República, así como el tratamiento dado a la protesta en el marco de la movilización ciudadana que se presenta desde el mes de abril, reafirman que en Colombia nos mantenemos en un régimen de dictadura, encriptado en la formalidad de un modelo de democracia constitucional.

La arquitectura del Estado se adecua y faculta al gobernante para actuar de manera ordinaria con instrumentos que en otras circunstancias responderían a situaciones de facto o de excepción. Si el Estado de derecho termina siendo incómodo para quienes necesitan asegurar su permanencia en el poder, entonces se reordena para ponerlo a la medida de sus necesidades. No es la constitución sino el mismo poder en ejercicio el que establece sus límites[i].

Esta es la salida que se ha planteado frente a la aguda crisis de representación y legitimidad a la que se enfrenta hoy la dirigencia en Colombia. Con la cooptación de los órganos de control por parte del ejecutivo, la ruptura del equilibrio de poderes y la cesión de funciones judiciales a organismos administrativos, así como de responsabilidades de los entes civiles a los cuerpos militares y de policía, se atenta contra el Estado de derecho y se debilita cada vez más el sistema democrático.

La seguridad, la salvaguarda del orden y un concepto de soberanía fundado en premisas estrictamente jurídicas se refieren exclusivamente al Estado o al régimen y no al cuerpo social en su conjunto. La seguridad ciudadana se subsume y el orden como posibilidad de convivencia en el marco del respeto a los derechos no se vislumbra. La soberanía del constituyente primario, premisa fundante de la democracia, termina anegada y cualquiera de sus manifestaciones se asimila a terrorismo, vandalismo o propósitos de desestabilización a los que el Estado responde con represión y restricción de los derechos.

Las medidas de excepción establecidas al amparo de la declaratoria de emergencia económica durante la pandemia, la aprobación del proyecto de ley que reforma el código disciplinario de la Procuraduría General de la Nación (PGN), la promulgación del Decreto 575 que autoriza la militarización de las ciudades y la propuesta de reforma al Decreto 003 de 2021, con la que el gobierno se autofaculta para reglamentar la protesta ciudadana, son los más recientes ejemplos de cómo en Colombia se ha ido reafirmando un régimen de dictadura rodeado de garantías constitucionales[ii].

La reforma al código disciplinario de la (PGN), que le otorga funciones judiciales y de policía y la autoriza para investigar y sancionar a funcionarios elegidos por voto popular, pone en serio peligro la democracia; es ni más ni menos que dejar la permanencia y futuro de estos últimos al arbitrio de un funcionario cuyo nombramiento es de origen político, al ser ternado por el presidente y escogido luego por los sectores políticos mayoritarios en el congreso, que normalmente son parte del mismo circuito de poder.

La PGN queda inscrita en un híbrido curioso de competencias de carácter administrativo y judicial que, a juzgar por la tradición, en Colombia terminará siendo nada más que una manera perversa de emitir fallos políticos con ropaje judicial. Tal cual pasó en 2013 con el alcalde de Bogotá Gustavo Petro (2012-2015), destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de 15 años, por quien en su momento era el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.

Para bien de la democracia, el fallo del procurador tuvo que ser revocado por decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerarlo violatorio de la Convención Americana, que, en su artículo 23, establece que una entidad de carácter administrativo, como es la (PGN), no está facultada para destituir y suspender los derechos políticos a quienes son elegidos por voto popular, en tanto ello solo procede por condena previa establecida por un juez penal.

De manera que el proyecto de ley ya aprobado y en espera de sanción presidencial no solo contraría lo dictaminado por la CIDH en el caso de Gustavo Petro, sino que lo que esta dejó taxativamente prohibido pasa ahora a ser parte del ordenamiento constitucional. En este se establece la creación una sala especial de jueces cuyo nombramiento y control dependerán directamente del (la) procurador (a), lo que, de paso, pondrá en vilo los principios de imparcialidad, autonomía e independencia, a los que se deben como rectores de la justicia penal. La línea directa que tendrán con el ejecutivo, a través del procurador, a juzgar por su trámite de nombramiento, será siempre un óbice para garantizar el cumplimiento de estos preceptos.

Con la propuesta de modificación del Decreto 003 de 2021, por su parte, será el gobierno el que decida cuándo una manifestación es legítima y en qué casos puede o no ser permitida, lo que viola el artículo 37 de la Constitución nacional, que garantiza la protesta ciudadana. Una muestra más del abuso del poder por parte del ejecutivo, que además reforma mediante decreto presidencial algo que solo puede hacerse por vía del legislativo, como lo establecen también la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 15 y 21, respectivamente.

El Decreto 575 de 2021 reafirma la vena militarista del régimen en Colombia, al autorizar el despliegue del ejército en algunas ciudades y departamentos para contener las manifestaciones de protesta que se adelantan en el marco del paro nacional iniciado el 28 de abril. Con ello no solo se pasa por encima de los alcaldes y gobernadores, que son la primera autoridad en sus ámbitos territoriales, sino que se transgrede una vez más el espíritu civilista de la Constitución.

Por si algo faltaba, en una ceremonia de ascenso a oficiales de la policía, Duque anunció que presentará un proyecto de ley antidisturbios y antivandalismo para reglamentar la manifestación pública, en la próxima legislatura del congreso. Aún no sabemos exactamente en qué consiste, pero no hay que dar por descontado que sea una evocación del famoso Estatuto de Seguridad de finales de la década del setenta, que legalizó los abusos de la fuerza pública y resultó tan oneroso para los derechos humanos, tal cual se ha vivido en estos días de fuerte agitación social y con el saldo de personas desaparecidas, asesinadas o abusadas sexualmente, que ha ido quedando.

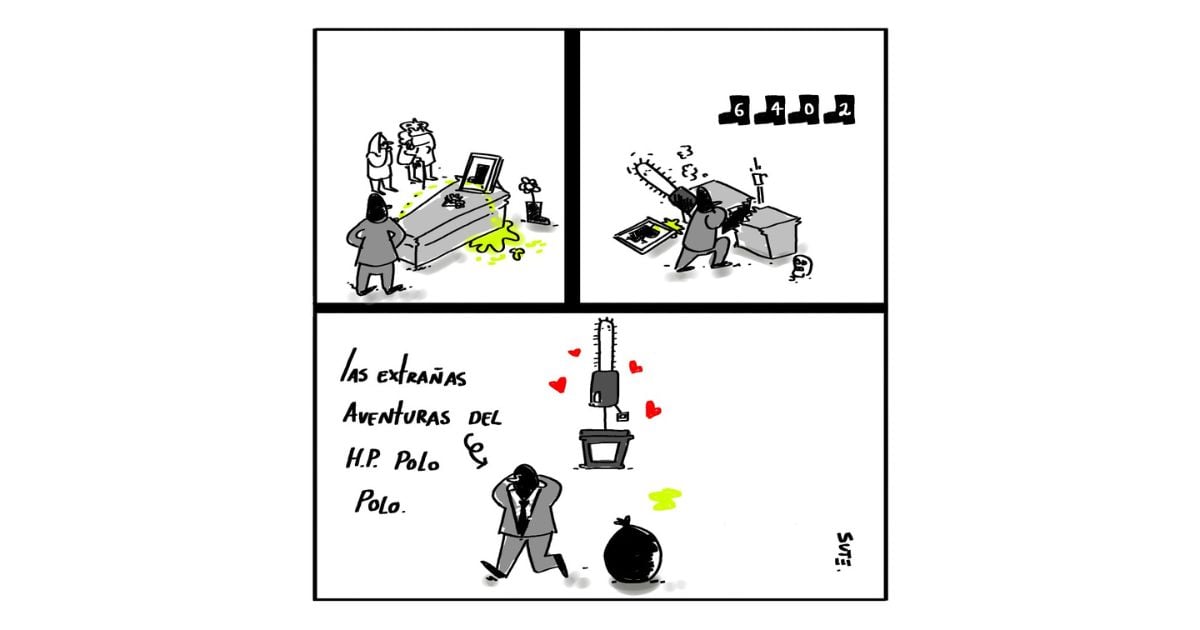

Estamos pues al arbitrio de un orden constitucional secuestrado por el ímpetu dictatorial de un partido que ha ido enquistándose en todos los ramales del Estado para acomodarlo a su antojo y, al mismo tiempo, de un Estado social de derecho anegado por las pulsiones regresivas de unas élites que insisten en mantener el estado de cosas, pero en cuyos moldes no está dispuesto a permanecer un país mayoritariamente cansado y que reclama con urgencia el viraje hacia un nuevo orden.

La multitud hoy en las calles es apenas el comienzo de un movimiento de insurgencia civil que sabe a qué se está enfrentando y que no será inferior a los retos que convoca este momento de crisis. Qué ganancia esta la de proceso de paz, vale decir, cuando de un conflicto armado de más de cincuenta años trasegamos hacia un escenario en el que es el poder ciudadano el que se asume como protagonista de primera línea, como nunca durante tantos años había sido alcanzado.

Si por un lado están los que se aferran tozudamente al establecimiento e insisten cada vez más en afinarle las espuelas al régimen de dictadura, por otro están quienes, movidos por los vientos de cambio, ya no volverán a arriar las velas; por el contrario, seguirán insistiendo en abrir los caminos que nos lleven definitivamente por las sendas de la democracia.

[i] Sánchez, C, Castellanos E, El disfraz constitucional: el constitucionalismo relativo. En revista papel político, volumen 14, N° 1, enero-junio de 2009, pp. 13-38. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.

[ii] Schmitt, C. (2006), La Dictadura. Buenos Aires, Editorial Struhart & Cia.