En mi casa somos seis o bueno, ocho, contando las mascotas a quien casi todos nos dio por humanizar. A veces en casa también pasa, mi papá le hace pucheros a Juaco y hasta lo trata como si fuese otro nieto más.

Acá todos estamos sanos, por lo menos del Covid-19 al que nos le escondemos todos los días, a puerta cerrada y con el corazón en la mano y que, si no nos ha afectado físicamente, quizá ya nos ha dejado huella mental.

Nuestra casa tiene cuatro habitaciones y un solo baño, dando gracias a que los animales aún no saben usarlo. Vivimos en un pueblo conservador de Antioquia, en el que ya hicieron misa al barrio en cuarentena y se pegaron de la santa devoción para que cuando alguien estornudara no contagiara al que cantaba las alabanzas a veinte centímetros de distancia, y encomendaron las manos del padre que repartía la sagrada eucaristía a la protección divina además de consagrar el alcohol antibacterial.

Pero todo esto que les cuento es material para otra historia, y no precisamente una de realismo mágico. En lo que verdaderamente quiero ahondar es en el cómo nos ha cambiado la vida en un abrir y cerrar de ojos o, mejor dicho, en lo que dura un estornudo.

Siempre he sido un amante de los viajes, cortos, largos, costosos, sin dinero, en voluntariados, acampando o simplemente gorriándome el paseo familiar. Cada vez que tengo –o tenía—posibilidad, me escapaba de mi zona de confort a darme un respirito en el río, en el mar, en otro pueblo cercano o en alguno de los tantos y bellos departamentos que tiene nuestra Nación ya que viajar al extranjero en mi no fue una opción por factores económicos y por el miedo de desprenderme demasiado tiempo de mi familia sin tener certeza de regresar a casa.

Y sí, aunque me encanta viajar, también debo reconocer que soy un poco miedoso ante la vida, por ejemplo, le tengo pánico a volar en avión aunque me subo a ellos por el deseo de poder conocer nuevos territorios y vivir experiencias que a fin de cuentas hacen que valga la pena cagarme del miedo en esos artefactos del demonio, mismos que surcan los aires y que en Colombia el presidente les dio permisividad en cuarentena, para no afectar la economía familiar.

El caso es que siempre que puedo me las ingenio para viajar y en cuarentena lo más parecido que he hecho a ello es ir a una finca, en mi propio pueblo, y sentirme el criminal más grande del planeta por infringir la norma mientras me desplazo a menos de cinco kilómetros, con mi familia, con la que vivo y que no está enferma de Covid-19 si no de estar todos los días, encerrados, en las mismas cuatro paredes y sin suficiente aire para oxigenar su cerebro. Es por esto que hoy estoy nuevamente acá, contra las letras y expuesto a narrar una versión de la realidad desde lo que se vive en mi pueblo: Marinilla, o bueno, lo que creo y debe estar sintiendo cualquier habitante en el mundo.

Yo nunca he cometido un delito ni nada parecido que me haga tenerle miedo a la policía a tal punto de sentir un delirio de persecución, digamos que lo más cercano a ello han sido mis adolescentes y malas experiencias con la marihuana o las veces que salí a manifestar algún descontento estatal, de forma pacífica, y terminaba corriendo ahogado, escondiéndomele al ESMAD porque nos perseguían sin causa alguna, con sus gases lacrimógenos y artefactos extraños iguales a los con que mataron a Dilan Cruz. El caso es que no siento que sea un ser humano conflictivo ni mucho menos alguien con saldos pendientes ante la justicia; sin embargo, en cuarentena me he llegado a sentir el hombre más criminal, incluso, como si hubiese sido partícipe de asesinato racista, con rodilla en cuello y opresión de aire a hombre indefenso, o como si hubiese matado a mi propio hermano por problemas de tolerancia en casa; pero eso también es insumo para otra historia. Acá, en realidad, lo que les vengo a contar es como esta pandemia ha perturbado mi mente a tal punto que si salgo media hora de casa ya me siento un criminal deseando estar escondido, como rata o político que siente culpa, aunque a los últimos rápido se les olvida y resultan siendo más sensatos y sensibles los roedores; miedo a ver un policía o soldado en la calle como me pasaba hace once años cuando era menor de edad y que hasta del cabello me llegaron a agarrar para meterme a un camión, hacinado, de jóvenes que no alcanzamos a huir de la reclusa militar.

Les quiero contar de ese miedo que se esparce en las calles, en Colombia, y qué míseramente es la forma más efectiva para hacer que la gente atienda a cuidar sus vidas, aunque también a muchos ni esos les valga y que sin ánimo de sonar xenófobo, menos les importa a muchos de los extranjeros que hoy recorren cientos de municipios en Colombia, sin Dios ni ley y que se aglomeran cada día en el coto de mi pueblo, a enumerar a cuantas personas ven pasar, –supongo--.

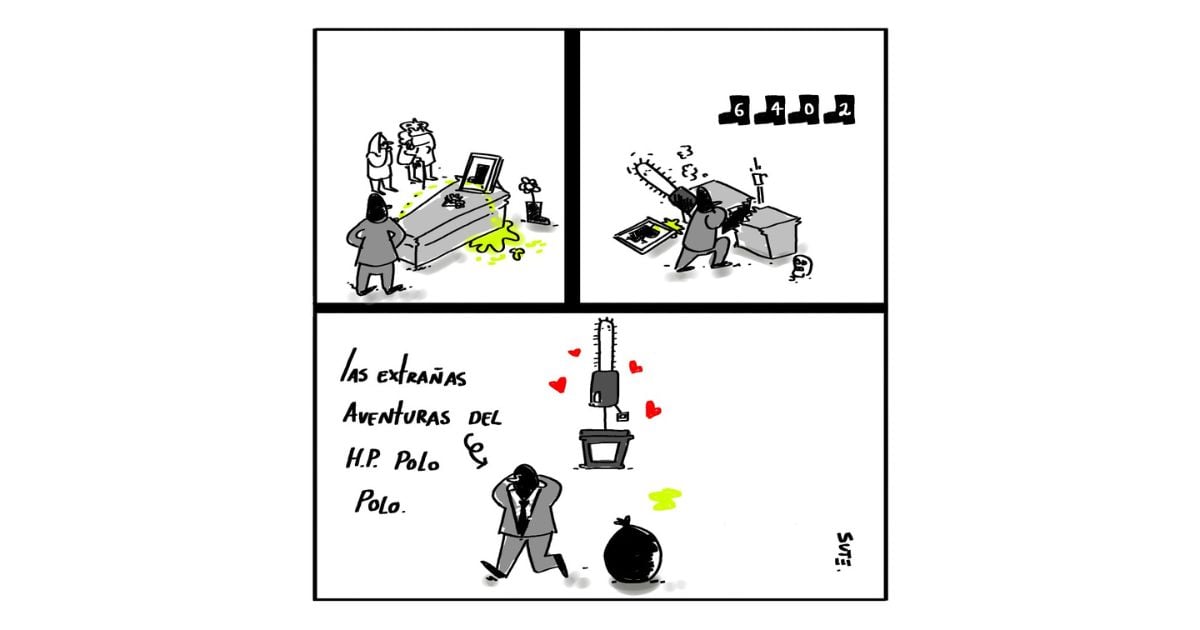

En fin, volviendo al punto, esta cuarentena nos ha hecho a muchos vivir en el miedo y el descontento, nos ha hecho tener que tomar una calle en contravía, buscar la vía habilitada para pasar, cambiar de acera al ver al policía y acelerar un poco más cuando el agente de tránsito esta cerca o casi encima. Nos ha hecho saludar con el vidrio arriba, mirar a los cercanos por encima de los hombros, aunque nos reventemos de ganas de abrazarles, o besarles. Abstenernos de comernos la empanada así nos multen por comprarlas desde tiempos remotos al Covid-19, y recibir la bolsa del domicilio con miedo, como si compráramos algo ilegal, casi a puerta cerrada y a las narices del domiciliario.

Le hemos cogido miedo al amor, a las expresiones de cariño, a un beso, un abrazo, una caricia, un apretón de manos; le tememos más a una gripa que “a una ira de Dios”; nos da miedo ver y escuchar las noticias, queremos vivir absortos de la realidad. Nos refugiamos tras un retazo de tela en cara y preferimos untarnos el alcohol a beberlo. Hasta parece intencional que le metan fragancia de tequila al alcohol que nos ponemos en los sitios públicos para hacerlo más familiar a nosotros y que disfrutemos usarlo.

Tememos, aún más, al nefasto sistema de salud y al mal acostumbrado abandono estatal; nos da miedo ver morir más gente en este país de hambre que por Covid-19, ver incrementar las cifras de violencia intrafamiliar, los abusos en casa a menores de edad, el aumento desmedido de suicidios, la desesperación a no saber como afrontar esta situación porque nunca nadie nos lo enseñó; los problemas de tolerancia con los vecinos que antes trabajaban gran parte de su día y que ahora ponen el equipo a sonar más duro, y hasta más altas horas de la madrugada mientras les dura su fiesta en cuarentena.

Le tenemos miedo a nuestros amigos de siempre, a los primos, a las tías que viven en otras partes y que de vez en cuando vienen a visitar. Le hemos aprendido a esta pandemia más a temer que a esperanzarnos, y ese miedo nos va a terminar de joder a todos, como panmiedo infundido más que pandemia desatada.

@SoyHenryOrozco