Parece imposible llevar una vida libre de máculas que desdibujen nuestros principios. No obstante, lo ideal sería mantener un trasegar trasparente, sin tachas, libre de enmendaduras y, por supuesto, exento de borrones.

La base para construir sobre terreno limpio es la lealtad. Ella le da solidez de roca a nuestras acciones y a las de los demás. Es el principio de lo justo y de lo recto.

La lealtad es el principio que se desarrolla en la conciencia de cada individuo. Es inmanente a las acciones, virtud insoslayable; confianza genuina.

Alfredo Bryce Echenique (2005) atinó a decir: “soy una persona de una sola obsesión, que apuesta por la amistad, por la lealtad, por la fidelidad: tengo todas las cartas a un solo número”.

Pues bien, la lealtad, como valor humano y principio ineludible, ha desaparecido. Pasó a ser un vacuo ensueño, un océano utópico, una entelequia para la humanidad.

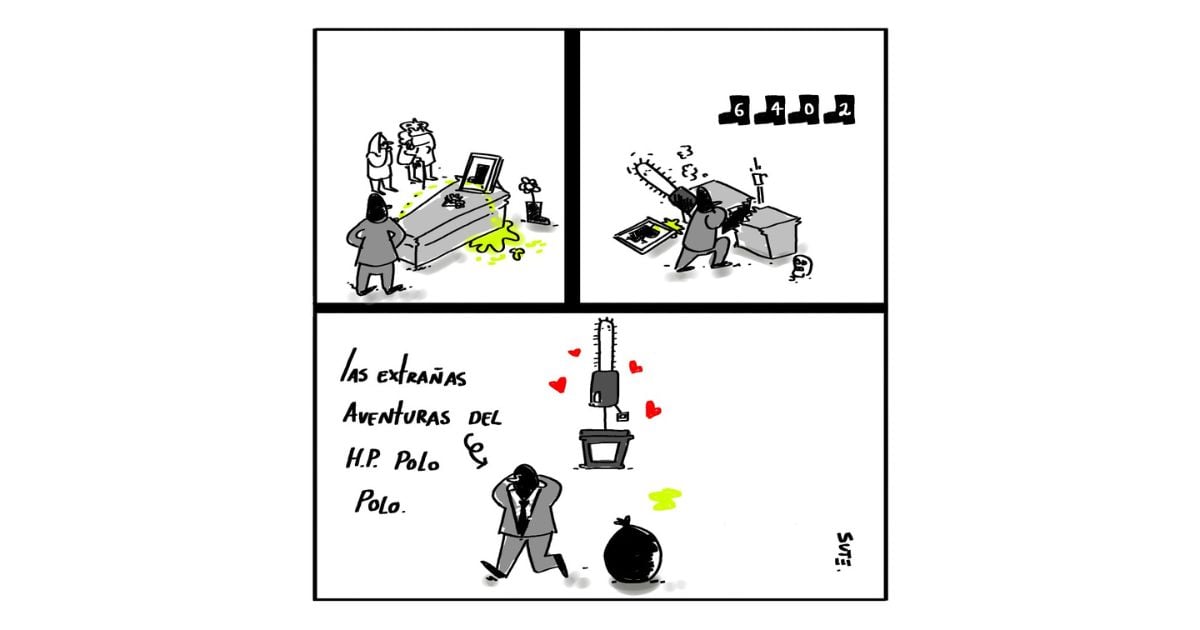

La deslealtad reemplazó a la lealtad con la traición, que es la madre de la deslealtad, camino estrecho que conduce al desmoronamiento de la confianza, que liquida la amistad, y que, por ende, despoja el alma de tan grande dignidad. Las manifestaciones de la deslealtad son percibidas a través de las acciones, que pueden ser de manera sistemática, obvias u ocultas. Estas últimas son las predilectas de los agazapados, de los que prefieren tirar la piedra sin ser vistos, dando la puñalada por la espalda.

Triste cuando se mudan o se invierten los valores. Impensable e ilógico que nos provoque más satisfacción envenenar que regalar el antídoto.

Tal como lo afirmó el psicólogo e investigador Howard Gardner, “una mala persona no llega nunca a ser buen profesional”.

Me atrevo a decir, haciendo un irrespetuoso paralelismo, que la persona desleal tiene un calvario interior que la consume como el fuego a la hojarasca. Tenemos que aferrarnos a no perder el patrimonio de la decencia y a tener la entereza para que superemos el abismo que nos separa de los principios éticos–morales. La invitación es a no pisar la abominable frontera de la deslealtad.