Hace algunos días al caminar por una de las principales avenidas de la ciudad de Buenos Aires me encontré con un grupo de colombianos que celebraban la victoria de Colombia frente a Costa de Marfil, departían fraternalmente con algunos argentinos, uno de los cuales se extendía en halagos sobre la amabilidad y el calor humano característicos de nuestro país.

A raíz de esto me pregunté sobre las causas de tal observación pues los múltiples hechos de violencia que se han dado en Colombia por la misma celebración han ocasionado muertos y heridos que contrastan claramente con ese calor humano que el colombiano suele mostrar.

Y es fácil encontrar entre los residentes de esta ciudad la misma noción de cortesía sobre los colombianos que contradictoriamente resultan ser uno de los flagelos en la seguridad de los argentinos. Un policía de capital federal me contaba también que los colombianos eran mirados con recelo por parte de las autoridades ante los múltiples casos de hurto a residencias (para lo cual nosotros acuñamos el término “apartamenteo”) y disputas entre bandas del narcotráfico que se han presentado en los últimos meses.

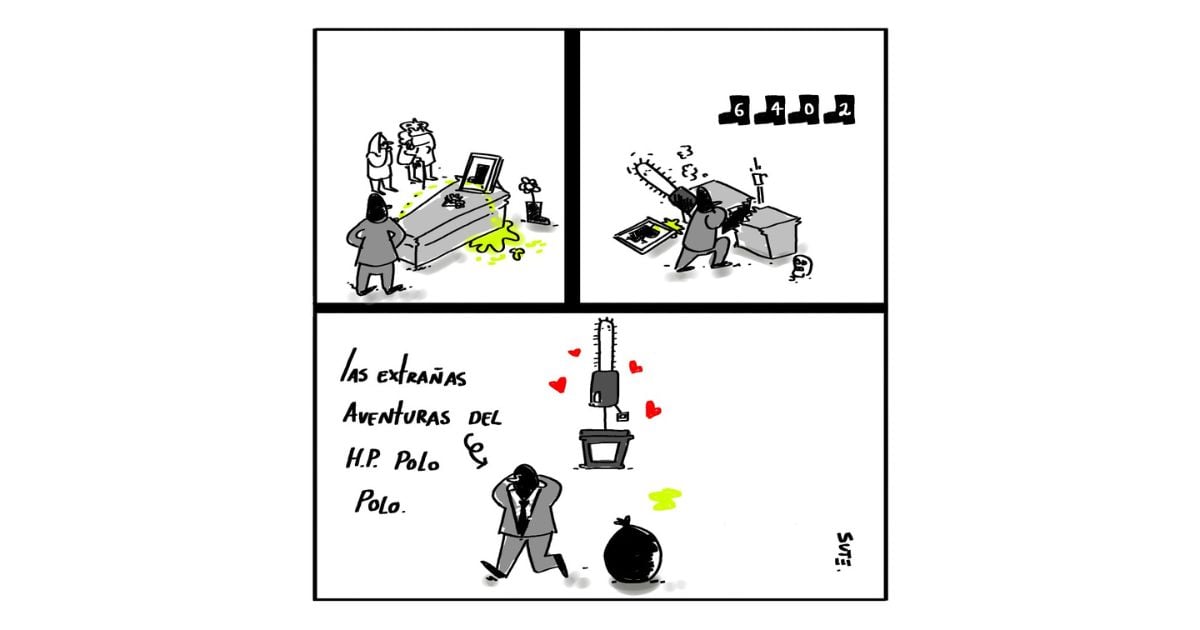

¿Cómo es posible tal ambigüedad? Somos amables en extremo pero violentos a la par. Somos de aquellos que abren la puerta de un carro o un edificio a un extraño pero que irasciblemente amenazan de muerte y golpean o matan a alguien por un llamado de atención.

¿Qué es lo que causa en nosotros ese comportamiento casi esquizofrénico de amabilidad y violencia extrema?

Considerando algunos aspectos sociales y culturales llegué a la conclusión de que se trata de la conjunción de varios aspectos; el consumo de alcohol, la arraigada idea de que “el fin justifica los medios” y una cultura del miedo.

El consumo de alcohol.

Está claro que el consumo de alcohol tiene una incidencia fundamental en la violencia; Colombia es una nación alcohólica que necesita mediar cualquier celebración con licor pues pareciese no encontramos júbilo en ningún evento, sea deportivo, cultural o social sin la capacidad de desinhibición producto de su ingesta excesiva.

Y el problema no radica siquiera en su consumo o el consumo de otras sustancias pues no es este el origen de los males sino el catalizador; el problema no se soluciona entonces con la prohibición de las bebidas alcohólicas pues la gente encontrará otras formas de ‘liberarse’ sino en los aspectos culturales y sociales que le convierten en el detonante.

El fin justifica los medios.

La cultura de la ilegalidad ha permeado todos los ámbitos de la vida cotidiana en Colombia; desde robarse las uvas en una verdulería hasta los grandes desfalcos como AIS o la calle 26. El colombiano no piensa (¿o no quiere pensar?) en las repercusiones de sus actos y solo quiere obtener de la forma más rápida y cómoda los mayores beneficios aun si estos van en detrimento de los demás.

Estamos en constante enfrentamiento con el ‘otro’ que sólo busca aventajar y someter, encontramos en el otro a un enemigo más, alguien o algo que se interpone entre nosotros y lo que queremos. Esto sumado a la falta de valor que le damos a la vida producto de nuestra ya asumida condición violenta por el conflicto se ha convertido en otro aspecto determinante.

La cultura traqueta y el sicariato son la fiel muestra de este comportamiento; el colombiano ve a la muerte de otros como un medio, asume que la muerte es la muerte del oponente y no de un ser humano, lo que desemboca de forma extraña en nuestro ya renombrado comportamiento cortés.

La cultura del miedo.

Es difuso hasta este punto como nuestros actos violentos pueden explicar el comportamiento amable y caluroso del colombiano pero desafortunadamente la cultura generada por los diversos comportamientos violentos que son constante en nuestra sociedad han desembocado en que la cortesía se convierta en una forma de supervivencia; el colombiano en suma no es amable producto de un espontaneo ejercicio de bondad sino como respuesta defensiva a los múltiples hechos violentos que le rodean; así, la forma más básica para evadir un conflicto es el comportamiento cortés in extremis.

En una sociedad donde instar a otro a recoger las heces de un perro o pedir a alguien respetar la fila se puede convertir en el último acto de nuestras vidas, la cortesía resulta ser una defensa eficaz ante lo radicalmente violento.

Con este argumento tampoco abogo por ese viejo adagio de que “el colombiano es violento por naturaleza” pero si considero es importante resaltar las implicaciones culturales de nuestros tan acertados modales.

Las políticas públicas no son suficientes.

Hay quienes se preguntaran si en verdad son aspectos culturales debido a lo peligroso de catalogar a un grupo per se cómo violento, pero creo entonces que se estaría obviando una verdad evidente; más allá de las políticas públicas que se puedan generar el cambio sólo se dará en cuando asumamos nuestro actuar real, más allá de chovinismos y patrioterismos producto de una camiseta es necesario que revisemos nuestro comportamiento para así generar políticas consecuentes.

Un ejemplo de cuan influyente es la cultura en estos comportamientos es la comparación entre tasas de homicidio de dos países con libertad de consumo de bebidas alcohólicas y libertad de porte de armas pero con comportamientos culturales diametralmente opuestos como Estados Unidos (4,70 por cada cien mil habitantes) y Suecia (0,70 por cada cien mil habitantes).

Las políticas públicas deben optar por la compresión real de los comportamientos culturales más comunes y deben ir acompañados de procesos educativos y sociales que lleven a cambiar nuestra actitud frente a la violencia y sus matices.

Por ahora seguiré escuchando a los porteños hablar de la cortesía colombiana, esperando algún día escuchar a los bogotanos diciendo lo mismo.