(…) Yo sé que no hallaré la luz de otra mirada / que pueda distraer mi desesperación. / Y cada despertar con voz atormentada / febril te llamará mi viejo corazón./ C'est fini, fini, fini.

Cruzábamos los recios vientos de la adolescencia con sus serpentinas sicodélicas de rock and roll, hipismo, nadaísmo, filósofos existenciales, y nos rompíamos el coco tratando de cuadrar la dedicatoria maestra para conquistar a la niña linda y codiciada del salón.

Un verso, un acróstico, unas líneas escritas en una hoja de cuaderno ferrocarril, convertida en avioncito de papel, era el correo de los ilusos que volaba a pique en los descansos o en los intermedios de clases.

No sabíamos, aunque lo sintiéramos, qué era estar enamorados, pero el pálpito delator nos robaba las horas, interrumpía los deberes colegiales, nos sustraía del apetito y el sueño, y entregados a esa quimera febril disparada por la testosterona, veíamos a la Dulcinea de uniforme hasta en la tapa del Álgebra Baldor.

No entendíamos qué era el amor hasta que lo descubrimos en la radio, en la voz trasnochada de mentol y eucalipto como los Charms que nos refrescaban el aliento, y el miocardio joven y acelerado se deshojó como un ramo de crisantemos cuando esa voz que viajaba desde el otro lado del Atlántico por la nube hertziana, deletreó en un español afrancesado la romanza olímpica de esa llama que crepitaba por dentro:

Bohemia de París / alegre loca y gris / de un tiempo ya pasado / en donde en un desván / con traje de can – can posabas para mí / Y yo con devoción pintaba con pasión / tu cuerpo fatigado hasta el amanecer / a veces sin comer y siempre sin dormir.

¡París!, ¡París!, si apenas la acariciábamos en el mapamundi, en el Gran Atlas de Salvat, en las reseñas de la enciclopedia El Nuevo Tesoro de la Juventud, o en los primeros flirteos con las novelas hermosamente empastadas de Bruguera:Maupassant, Balzac, Zola, Proust, Flaubert, y en los poemas de Rimbaud y su lírica rebelde y transgresora, con la que emprendimos el viaje iniciático en su Barco ebrio, para desembocar irremediables en las sombras y las alucinaciones de Una estancia en el infierno.

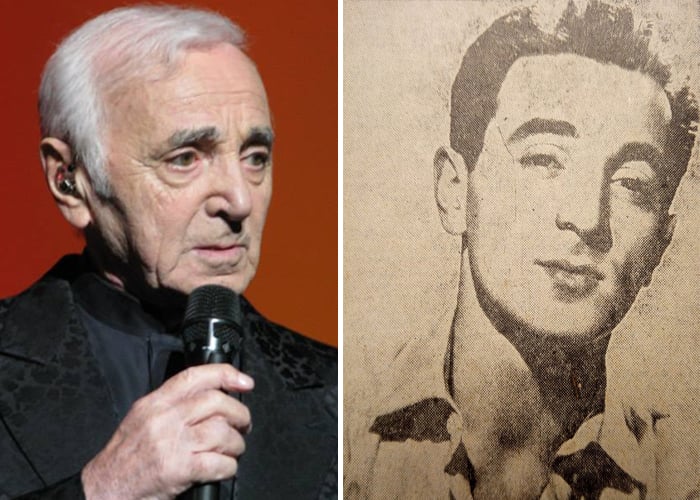

Pero el poeta parisino que oímos en la radio de tubos y en los transistores Sanyo se llamaba Charles Aznavour, y los primeros álbumes en español que llegaron por vapores de Europa a estas tierras daban cuenta en sus portadas de un joven menudo, frente amplia, cejas pobladas, cabello ralo, con una mirada de viejo, mezcla de melancolía y aflicción.

A partir de La Bohemia, el primer bombazo de Aznavour en el hit parade de las emisoras que por ese entonces acolitaban los ardores de la muchachada alborotada de amores imposibles y revoluciones disparatadas, Radio Tequendama, Radio 15, entre otras, siguió una avalancha de melodías que daban en el clavo de lo que sentíamos y respirábamos, no solo con el amor, sino con lo complejo y lo sencillo de la vida, de los sueños fallidos y las promesas inconclusas; de la voluptuosa y vertiginosa aventura que era vivir sin medirse en riesgos, sacrificios, ambiciones o codicias.

A La Bohemia, en el tránsito de los éxitos radiofónicos y del fenómeno de ventas en formato vinilo y en casete, siguieron páginas como Venecia sin ti, Y por tanto, Yo te daré calor, Quién, Morir de amor, Apaga la luz, La Mamma, Emmenez-moi Los días felices, El amor a flor de corazón, Ven a llorar sobre mí, Lo que fue ya pasó, No sabré jamás, A tus dieciséis años, Si vienes a mí, Idiota, te quiero; entre una lista interminable de canciones que no paraban de acaparar la glotonería de públicos de todas las edades. Y Aznavour se hizo ídolo a imagen y semejanza de nuestras pasiones y querellas.

No tenía el porte ni el aura del galán de telenovelas. No pasaba de los 1.70 metros de estatura. Tampoco gozaba del torrente de voz comercial que reclamaban los editores discográficos y los directores de las estaciones radiales. Algunos le recriminaron que no tenía futuro en la música, que se dedicara a otro oficio, pero Aznavour, incólume y decidido, siguió su curso a contracorriente.

Entonces, de no aspirar a ser el Sinatra francés, ¿cuál fue la fórmula o el truco para que Shahrour Varinag Aznavourian Baghdassarian, como fue registrado en los anaqueles bautismales de la Iglesia de Saint Germain-París-des-Pres, París, Francia (22 de mayo de 1924), hijo de un matrimonio refugiado de armenios, llegase tan lejos.

Nada de trucos ni fórmulas ni secretos. Aznavour tocó el estrellado firmamento por su autenticidad, por el preciosismo de sus canciones, su imparable rigor de letrista; por la poderosa luz de carisma y naturalidad y, porque pese a su escasa estatura, jamás le quedó algo grande en la vida.

El último gigante de la canción francesa del siglo XX vendió más de 100 millones de discos a lo largo de ocho décadas ininterrumpidas de carrera musical. Dejó como legado más de 1.400 canciones grabadas, 800 de ellas con su firma, un promedio de 300 álbumes publicados, una prolífica carrera cinematográfica que incluye ochenta películas (dirigido por glorias del celuloide galo como Georges Franju, La cabeza contra la pared, 1959; Jean Cocteau, El testamento de Orfeo, 1960; Francois Truffaut, Shoot piano flyer, 1960; Volker Schlöndorff, El tambor de hojalata, 1979; y Atom Egoyan, Ararat, 2002, entre otros), y un itinerario sorprendente de giras y conciertos alrededor del mundo.

A sus noventa y cuatro años tenía pactada una temporada de actuaciones en el otoño europeo, y se alistaba para presentarse el 26 de octubre en Bruselas, aún dolido por una fractura del brazo izquierdo, tras una caída que sufrió durante una presentación en Japón.

Aznavour interpretó su repertorio en varios idiomas (francés, español, italiano, portugués, ruso y armenio). En su intenso recorrido se codeó con luminarias del mundo de distintas épocas, como su coterránea Edith Piaf, para quien escribió canciones, y tentado por el bolero y la música de Cuba, grabó duetos con artistas consagrados como Compay Segundo y Chucho Valdés.

Fue embajador vitalicio ante la ONU, y en 2017, a la edad de 93 años, con la misma sonrisa que iluminó su rutilante palmarés de compositor e intérprete, descubrió con honores y con el aplauso rotundo de personalidades y admiradores su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ya en 1998, la cadena CNN lo había declarado como el artista del entretenimiento del siglo.

Amaba el arte en todas sus expresiones, particularmente la pintura, la fotografía, la literatura y el cine. Solía decir que la escritura como la fotografía eran manifestaciones mágicas en las que se podía compilar una vida: una canción, por ejemplo, o una foto magistral, como las de su admirado artista, Henri Cartier-Bresson, lo resumían todo.

De chico no prometía mayor cosa en las aulas, quizás todavía atribulado por los afanes y penurias del éxodo que tuvo que emprender con sus padres, Mischa Aznavourian, barítono de profesión, y Knar Baghdassarian, actriz, quienes huyendo del genocidio armenio de 1915 tenían como objetivo de refugio Estados Unidos, pero terminaron fijando su domicilio en París, donde abrieron un bistró con orquesta frecuentado por teatreros, bailarines y cantantes, con la nostalgia y el esplendor de la rancia bohemia de la posguerra. En esa estancia de soñadores, un adolescente Aznavour vería las primeras luces de lo que prometía su destino.

Romántico hasta la savia, arraigado a la melancolía de su linaje armenio, pero profundamente francés en su duende artístico, Charles Aznavour fue con sus canciones el notario puntual y constante de varias generaciones, en Europa y en los países hispanoparlantes a donde llegaron sus discos con ese español afrancesado, poético y cautivador que tras su deceso hoy desempolvan miles de fanáticos, de los que hoy pintamos canas, y de la descendencia que se formó con su música.

Hacía solo quince días, el presidente francés Emmanuel Macron le había extendido la invitación para que lo acompañara en el Palacio de Versalles a la recepción en honor a Naruhito Shinnö, el príncipe heredero de Japón, en el marco de la conmemoración de los 160 años de las relaciones diplomáticas bilaterales. Aznavour fue una de las cien personalidades francesas convocadas que brilló en la pomposa gala.

Esa fue la última vez que compartiría con Brigitte Bardot (84 años), su amiga de toda la vida, ícono de la pantalla grande y símbolo erótico del cine francés, quien compungida ante la noticia del deceso del legendario cantautor expresó: "El as de los poetas franceses ha cruzado los umbrales de la inmortalidad".

Aznavour fue y seguirá siendo un referente del arte y la cultura francesa como la Torre Eiffel, el Palacio de Versalles, El Arco del Triunfo, El Museo del Louvre, el Tour de Francia, o La Marsellesa, y su legado artístico de la misma altura de legendarios autores e intérpretes galos: Georges Brassens, Yves Montand, Charles Trenet, Maurice Chevalier, Serge Gainsbourg, Gilbert Bécaud, Jacques Brel, y la misma Edith Piaf.

¿Pero cómo fue la vida sentimental de un hombre que se casó con la música de joven y le cantó al amor hasta el último minuto de su vida?

Charles Aznavour contrajo matrimonio tres veces, y fue justamente la tercera vez, la vencida, cuando se unió con la mujer que subrayó como el auténtico amor de su vida: la modelo sueca Ulla Thorsell.

Con el fino sentido del humor que siempre lo caracterizó, el ídolo resumió jocoso sus tres matrimonios en una entrevista que concedió a Télé 7 jour, de la televisión francesa:

“La primera vez era demasiado joven —en referencia a su unión con Micheline Rugel, madre de sus hijos Seda y Charles—; la segunda era demasiado estúpido —al decir de su relación con Evelyne Plessis, madre de su hijo Patrick, que murió a los 25 años—; y en mi tercera boda me casé con una mujer que tenía una cultura diferente, de quien aprendí entre otras cosas el significado de la tolerancia”.

Ella, la tercera, la vencida, fue Ulla Thorsell, con quien firmó papeles en 1967. Una relación de casi 52 años cimentada en la comprensión, la madurez y el profundo afecto, que floreció con la felicidad de sus últimos tres hijos: Katia, Mischa y Nicolás.

En broma, Aznavour, cuando escaseaba de tiempo, recomendaba a sus entrevistadores hablaran con Ulla, “porque nadie como ella para saber de mí, de lo que soy, de mi carrera, de mis achaques y defectos”.

En la última entrevista que concedió a un magazín francés y ante una de esas preguntas patafísicas de cierre, de cómo le gustaría que inscribieran su epitafio, Aznavour, tocado por la gracia de su habitual humor, y con la sonrisa que nos quedará grabada por siempre, respondió: Encore des vers, aludiendo a un juego de palabras: "más versos como más gusanos".

Pero en la memoria de quienes lo descubrimos en el despuntar de la adolescencia, al revelarnos en sus melodías la esencia y la razón de los bemoles del amor, lo seguiremos llevando como un talismán de las buenas vibras y de la esperanza, con los versos de una de sus canciones más bellas:

(…) Yo sé que no hallaré la luz de otra mirada / que pueda distraer mi desesperación. / Y cada despertar con voz atormentada / febril te llamará mi viejo corazón./ C'est fini, fini, fini…

Anuncios.

Anuncios.