Las últimas imágenes mostraban a Bono como una señora gorda con el pelo como un globo rubio y ridículo. En los videos del tour The Joshua Tree, que sus fans colgaban en YouTube, veíamos sus sermones largos y sosos que mataban éxitos del rock como Sunday Bloody Sunday, como si Bono hubiera renunciado después de pop a su condición de rock star para encarnar a una especie de predicador de quinta que cada cuanto recurría al whisky para soportar vivir en la incongruencia de pedir por la paz mundial en cada concierto y, a la vez, prenderle veladoras a figuras tan deleznables como Monsanto o la Madre Teresa de Calcuta.

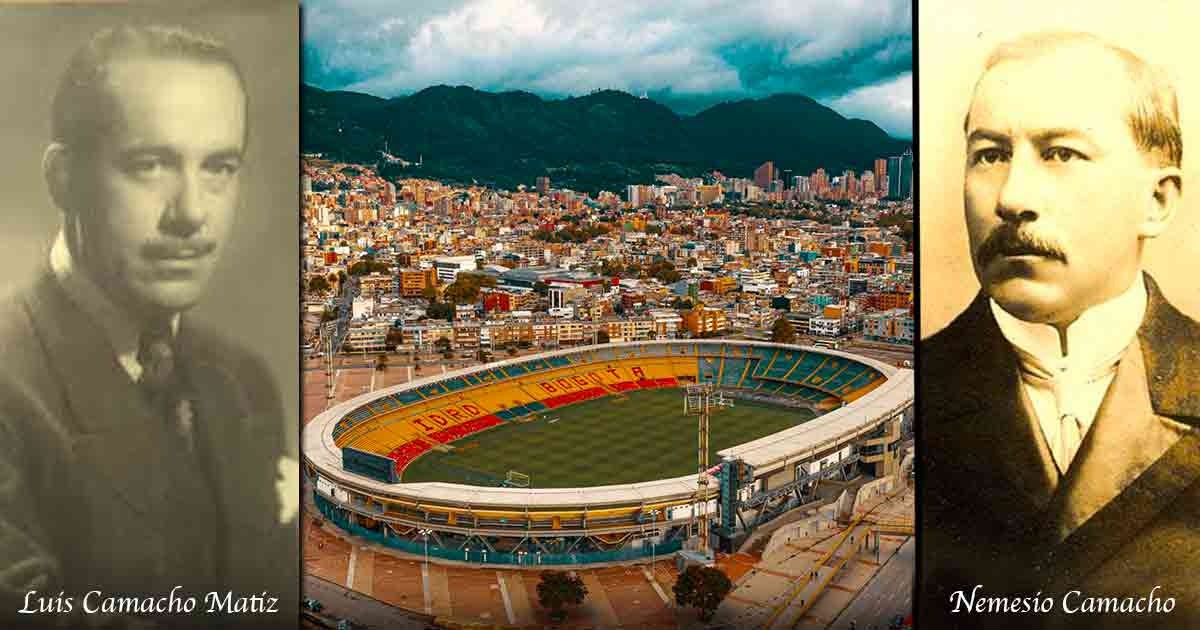

Las expectativas no eran altas pero igual fui. Llegué a las 11:30 de la mañana de un sábado frío y encapotado. Entré como el espectador número 1.805 en cancha. Iba a ver al grupo que marcó mi infancia a unos veinte metros de distancia. Con la frialdad del público bogotano y su avanzada edad, incluso podría ganar unos puestos más con el show andando. La organización, como nos tienen acostumbrado en los conciertos en Colombia, convirtió la espera de casi doce horas en un infierno. Barracones estrechos en un piso que hacía imposible sentarse. Una señora de 55 años, fan de la banda desde principios de los ochenta, hablaba con su amiga de los últimos chismes del club y de lo bonita que se había puesto Bogotá desde que Peñalosa volvió a tomar las riendas. Aprovechó para dejarle en claro al grupo con el que iba que en las próximas elecciones presidenciales se la iba a jugar por el que dijera Uribe. A la mala conversación que inevitablemente escuchaba se sumaba otra preocupación: Los cerros se taparon con una nube espesa y blanca y la amenaza de diluvio era constante. Afortunadamente era solo contaminación.

A las 8:30 p.m., casi una hora después de lo convenido, arrancó Noel Gallagher. En 1991 él y su hermanito Liam formaron un grupo al que bautizaron The Rain. Después cambiaron el nombre por el de Oasis y se convirtieron, a finales de los noventa, en la banda más importante del mundo. Tenían unos egos tan enormes que se autoproclamaron más importante que los Beatles y hasta desafiaron a Keith Richards a una pelea en un callejón para hacerle entender que su reinado en el rock and roll había terminado. Hoy el líder de los Rolling Stones sigue llenando estadios mientras Noel es otro borracho más de Manchester que debe ganarse la vida abriéndole conciertos, a veces hasta de mala manera como anoche, a bandas realmente grandes como U2. La vida es triste, incluso para los ídolos del pop.

Terminó el triste espectáculo de Noel Gallagher y su banda y empezaron los 40 minutos de espera. Al lado, los viejitos que ocupaban los puestos principales lucían cansados. Los jóvenes, me imagino, se están preparando para el concierto de Bruno Mars y la visita que le hará al país Maluma a principios del 2018. Este no es un país de rockeros. Lo nuestro, como República Dominicana u otros países caribeños, es el reguetón y toda esa música horrible que compone Kike Santander. Sin embargo, el cansancio desapareció cuando Larry Mullen Jr, baterista de U2, apareció en el escenario. Se sentó tranquilamente en la batería y empezó el redoble de Sunday Bloody Sunday. Bono en la mitad de estadio, con los brazos arriba, volvía a ser un predicador. El Campín era una iglesia enorme y nosotros fieles conformes, abnegados, le perdonamos a Bono todo. A mi lado la señora uribista, que se me había pegado como una lapa, empezó a llorar copiosamente cuando Bono le dedicó su homilía a los hacedores de la paz en Colombia. Bono todavía posee la fuerza descomunal como para unir a 55 mil personas en una sola plegaria y hasta nos convenció a los que ya no creemos en U2 que el fuego fatuo está intacto.

Después de New Years Days, una conmovedora versión de Bad dedicada también al fin de la guerra y un cover de Heroes, el clásico de David Bowie, U2 pasó al escenario principal a cantar desde la primera hasta la última canción de The Joshua Tree. La pantalla descomunal atenuaba un poco lo solo que quedó la banda después de cantar With or Without You. Un par de jovencitas de 42 años aprovechaba para tomarse selfies muy cerca del escenario y de Bono. Todos, absolutamente todos, grababan el concierto. Nadie lo disfrutaba, nadie cantaba. Fueron cuarenta minutos en donde daba un poco de pena ver a la banda arriba tratando de conectarse y abajo solo había gente grabando y mandando mensajes por el WhatsApp. Es increíble la poca rigurosidad del público colombiano. Cómo es posible que paguen hasta 1.500.000 pesos por una boleta y no hagan la tarea de escuchar completo el disco homenajeado hasta aprendérselo y disfrutar aún más del concierto.

Después del homenaje a su disco insignia, Bono remató con los clásicos que todos nos sabemos: Vertigo, Elevation y un cierre emocionante dedicado de nuevo al fin del conflicto con las Farc que mandó hasta a los uribistas más recalcitrantes a la casa con una sonrisa y la esperanza renacida en que Colombia es un mejor país con el silencio de los fusiles.

La gente salió extasiada e incluso pasaron por alto el descuido de haber habilitado una sola puerta del estadio para la salida de más de 15 mil personas absolutamente agotadas que colmamos la cancha del Campín. En el remolino de gente alcancé a ver a la señora uribista recalcitrante y tenía los ojos arrasados en lágrimas: así hoy le vuelva a prender veladores a papá Uribe, por un momento llegó a creer en que Colombia es un país mejor sin burros bomba o falsos positivos.