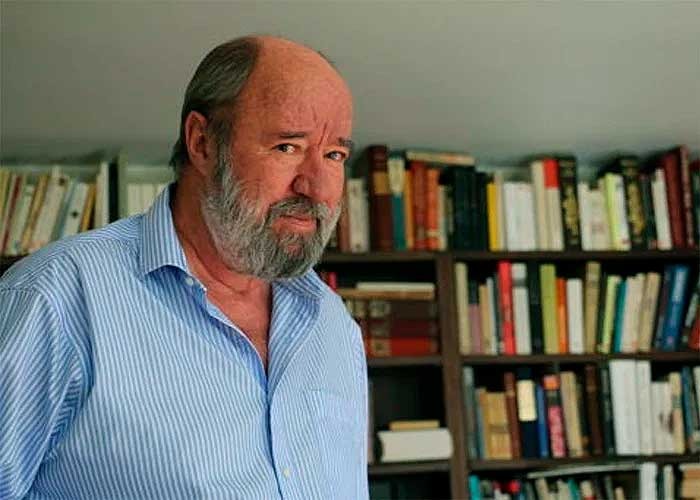

Antonio Caballero, sin duda el escritor y periodista más polémico y el que mejor escribe en este país, siempre acaba por decepcionar a quienes llegan a conocerlo personalmente después de haberse hecho una imagen de él por sus escritos. Quienes forman parte del establecimiento y han sido víctimas de sus ácidas y demoledoras críticas, porque esperan encontrar a un tipo gritón, peleonero, patán, que renegó de su clase, y se encuentran con ese compendio de caballerosidad, buenas maneras y voz apenas audible (un día le pregunté si alguna vez había gritado y me dijo que sí, cuando estaba escribiendo Sin remedio, para ver cómo era eso y se había quedado afónico por ocho días). Mejor dicho, lo que las señoras “bien” de Bogotá dirían “divinamente educado”. Y quienes aplauden su inclaudicable rebeldía, porque esperan encontrar a un “compañero” que lanza anatemas contra la oligarquía (sí les da palo, pero en los escritos), malhablado, vociferando contra todo, y se encuentran con ese buena vida, sibarita hasta donde su poca plata se lo permite, que la máxima grosería que dice es “caray”, como cualquier cachaco de los que ya no quedan, coqueto, con una vena frívola que es más bien arteria y amigo de los más conspicuos representantes del poder y la oligarquía del país, porque son sus amigos de infancia, como siempre explica.

A mí también me decepcionó: después de ser mi vecino por muchos años, se mudó al norte, a donde viven los ricos, a un apartamento que primero alquiló y luego compró en uno de sus arranques de generosidad suicida para ayudar a alguien cercano a su corazón. Mientras lo tuve al lado no sentí la necesidad de comprarme la Británica, ni la Espasa, ni ninguna otra enciclopedia. Abría la puerta y pegaba el grito: Toño, ¿cómo es la cosa de Julián el Apóstata? Debía, claro, acercarme para alcanzar a oír sus susurros y ahí me soltaba como una catarata el origen y la historia relacionada con la de toda Europa. Yo, al principio, verificaba la información. Siempre pensaba que se aprovechaba de mi ignorancia y se inventaba la mitad. Hasta que me di cuenta de que no, que bien podía utilizarlo confiadamente como mi enciclopedia privada. Pues bien, muy desconsideradamente se mudó en el momento en que yo estaba más pobre y tuve que invertir en la enciclopedia.

Lo había conocido hacía muchos años, por allá a finales del 75, cuando yo acababa de salir de la guerrilla. Me consiguió la cita el Flaco Bateman (no se emocionen los miembros del servicio secreto, me entrevistó como periodista de Alternativa) y ahí entendí su éxito como periodista: como no hablaba, me tocó a mí hablar y hablar y contarle hasta lo que no había pensado decir porque uno no soporta quedarse callado ante un entrevistador más callado que uno. Él nada más alza las cejas, no en gesto de asombro, sino como niño desvalido y, claro, uno cae buscando ayudarlo. Al final hizo el único comentario, medio sorprendido, por lo que yo alcanzaba a imaginar: ah, eres muy crítica.

Después volví a verlo en México en los ochenta, reproduciendo, sin una sonrisa pero provocando mis carcajadas, la reunión en la que había participado en la casa de Gabo con el entonces presidente de México y algunos del notablato de ese país, que se ponían de pie cada vez que se dirigían al presidente.

Es que algo que caracteriza a Antonio Caballero es un sentido irónico del humor que lo libra de caer en el panfleto, combinado con una cultura enciclopédica, una memoria de elefante (aquí me criticará por usar una frase de cajón), un conocimiento que ya quisieran muchos de los que se ocupan de la historia de Colombia y una honradez intelectual que le impide emplear argumentos que no considere válidos aunque puedan servirle para demostrar lo que afirma. Y, siempre, saber quedarse callado.

Antonio puede oírlo a uno con la mayor atención, sin condescendencia y sin escandalizarse, sea lo que sea lo que se le cuente, horas enteras: al registrador de Tipacoque, a la maestra del pueblo, a la señora que le ayuda en la casa o al investigador académico.

He visto a gente muy prestante, muy reconocida, de las que lo odian y lo aprecian, intimidarse ante él sin que Antonio haga el más mínimo esfuerzo ni por ser simpático ni por ser odioso. Algunos buscan impresionarlo mostrando su enciclopedismo o cultura de verdad, pero siempre buscando su aceptación. Y él siempre callado. En general, cualquiera habla más que él.

Es, pues, oidor, observador y lector. Y eso produce esos artículos demoledores que no dejan a nadie indiferente y hacían que muchos leyéramos Semana (cuando era una revista de verdad) de atrás para adelante para leer antes que nada su columna. Cada quién recuerda las que lo han tocado más hondo: la de la muerte de Álvaro Gómez, en la que recordó su responsabilidad en la violencia y terminó diciendo que lo lloraran sus deudos porque el país no tenía por qué; o la del “entusiasmo peligroso” cuando Uribe alcanzó esos índices de popularidad al comienzo de su mandato, en la que señalaba los peligros del unanimismo; o la de la muerte de la princesa Diana, en donde la retrató como una princesa anodina y pantallera por muy popular que fuera; o la de la madre Teresa de Calcuta, en donde la redujo a una dama caritativa con todas las implicaciones que en general tiene la caridad en lo que a doble moral y apariencias se refiere.

Pero, cuando luego de referirse a problemas graves del país acaba diciendo que eso es así desde Nabucodonosor, y que pasa igual en el mundo entero, mi alma rebelde se subleva porque eso significaría que como ha sido así, así debe seguir, y le digo que no, que no es desde Nabucodonosor sino desde Sardanápalo y que hay que rebelarse contra eso. Lo cual es innecesario, porque si por algo puede definirse a Antonio es por su rebeldía. De acuerdo con Koestler es un rebelde, no un revolucionario.

Y esa rebeldía permanente lo pone a uno siempre en cuestión. La situación del país tiene, entre tanta farsa, tanto de tragedia, que uno a veces quiere olvidarse de eso, descansar en la liviandad, dejarse llevar por la corriente y ahí está él, con ese dedo fijo en la llaga para que no olvidemos que ahí está, para recordarnos que detrás del lado rosa está la tragedia de los secuestrados, de los desaparecidos, de los masacrados.

Por eso todos en algún momento lo odiamos.

*Actualización de un texto que publiqué en el Libro de las celebraciones, volumen II, Lengua franca, 2009

Anuncios.

Anuncios.