Andrés siempre se sintió orgulloso de saber que su gusto cinematográfico iba en contra de la corriente popular. Como el mismo lo dijo, de la crítica le gustaba “lo audaz, lo irreverente”. Era un muchacho que siempre tenía afán, que en plena fiesta, mientras sus amigos se pegaban cientos de pases, él sacaba la máquina de escribir y hágale mijo que si se quiere morir a los 25 años y dejar obra hay que andar a mil por hora, dormir apenas lo necesario para no caer privado en la acera y anotar, en una libreta, todos esos títulos de las películas que nunca podremos ver.

Era 1974, Polanski estrenaba Chinatown; Lavoe sacaba su primer álbum como solista y Buñuel demostraba con su Fantasma de la libertad que, a pesar de sus más de setenta años, él todavía era la vanguardia. Colombia estaba huérfana de revistas de críticas de cine. Intentos los había y muchos, hasta que al jovencito pálido por estar siempre en la oscuridad de los teatros, le dio por soñar.

Se reunió con los compinches de siempre. Ramiro Arbelaez, Carlos Mayolo y Luis Ospina fungían como la cúpula editorial de una revista que tenía la ambición de convertirse en los Cahiers du cinema de Colombia. El cine club del San Fernando fue la primera piedra que arrojaron. Allí, antes de cada western de John Ford o Sam Peckinpah, Andrés entregaba una hoja escrita a máquina, cargada con el humo de todas las fiestas de la noche anterior, desmenuzando la película que se visionaría en la sesión del mediodía. Había material; Caicedo era una fuerza de la naturaleza y del cine que todo lo arrastraba, que todo lo absorbía, que todo lo sabía. El cine club de los mediodías tuvo revista y se llamó Ojo al cine.

Era la única revista especializada de crítica cinematográfica en el país y se editaba desde la ardiente provincia. Sus colaboradores no sólo se reclutaban en el Valle, con Jesús Martín Barbero escribiendo un análisis semiótico de Chinatown, sino que se llegó a expandir por Colombia y hasta en una época en donde los faxes eran un lujo de presidentes y ministros, salir de sus fronteras. Desde Lima, Isaac León Frías creador de la revista Hablemos de cine, pionera de la crítica latinoamericana, se sentaba frente a la vieja Remington a escribir sobre la nostalgia que dejaba la muerte del Western. Desde España Juan M. Bullita y Miguel Marías mantenían una fervorosa correspondencia con el joven crítico. No tuvieron ningún reparo en colaborar con la publicación. Gracias a la obsesión del jovencito que podía escribir cartas de 12 páginas a máquina sobre cine, había corresponsales hasta en Madrid y Lima.

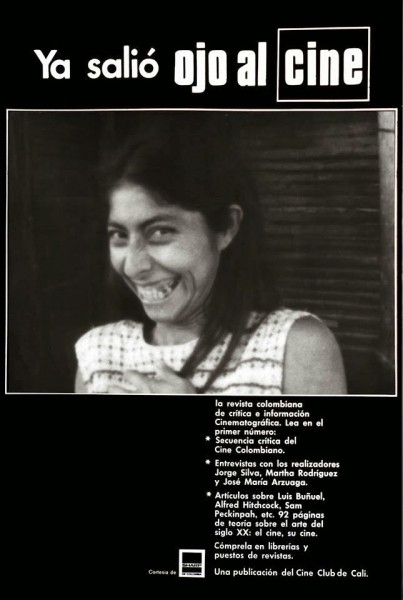

Entre Ramiro Arbelaez, Luis Ospina, Carlos Mayolo y Patricia Restrepo, se rebuscaron el dinero no sólo para sacar cinco números de la revista sino que hasta alcanzaba para pagarles, a tres dólares la cuartilla, el trabajo de sus colaboradores. En ese primer número, en el que la portada es un fotograma de Oiga vea en donde se ve a una joven desdentada sonriendo con picardía a la cámara, se notó el afán de Caicedo y su combo de desmarcarse de toda la cultura oficial y refinada, y abrazando lo popular, bajándole el pulgar a los Graduados y a los Hispanos y sumergiéndose en el universo de Ray Barreto y Richie Ray.

Tengo en mis manos una revista, amarillenta y curtida, en cuyos márgenes notamos el paso de un ejército de polillas. Con sumo cuidado empiezo a abrirla, como si la revista no hubiera sido hecha de papel sino de alas de mariposa. Allí me encuentro con un estudio pormenorizado, exhaustivo, obsesivo, como todo lo que hacía Pepe Metralla, de Oiga Vea, el documental de Ospina y Mayolo que cuestiona los Juegos Panamericanos de Cali de 1971. Las entrevistas a Martha Rodriguez y Jorge Silva, los documentalistas que realizaron Chircales sirvió para dejar en claro que si iban a hablar de Luis Buñuel, Sergio Leone o Jerry Lewis, lo iban a hacer sin perder la perspectiva de lo local, y desde esa época, cuarenta años atrás, ya se empezaba a notar una preocupación, una necesidad de cuestionar desde la crítica a nuestro cine. Ahora podemos constatar que esa lucha, esa búsqueda, se ha perdido para siempre. Ya a la gran mayoría de la gente ni siquiera le importan las críticas de cine.

Mucho sufrió Andrés para mantener a flote su sueño. Mayolo y Ospina estaban en Bogotá intentando acabar Asunción, más que un cortometraje de sobreprecio, una cachetada a la abominable oligarquía capitalina. El tándem sabía que la crítica y la dirección de películas iban de la mano, o sino que lo dijeran esos francesitos que en los años cincuenta se hicieron bajo la égida de André Bazin en sus cuadernos del cine y que unos cuantos años más tarde terminarían liderando la Nouvelle Vague. Pero no podían descuidar sus carreras como realizadores y una revista demandaba mucho tiempo. En la casa de Luis se imprimía la revista; era desde su teléfono en donde se alertaba a los suscriptores, en donde se fraguaban las entrevistas y las reuniones.

Sintiéndose emocionalmente en un barco que ya empezaba a hacer agua, solitario y hundido en la rígida depresión de los barbitúricos, en una nada que le nacía desde los pies y ascendía lentamente por todo su cuerpo, Andrés continuó viviendo para escribir sobre cine.

Dos años antes de su muerte, el escritor empieza a escuchar el ruido de las puertas cerrándose. Con todo el esfuerzo del mundo, secundado a medias por el recién nacido periódico El pueblo, Caicedo puede ir durante dos años consecutivos al Festival de Cine de Cartagena en calidad de reportero. Allí realiza la siempre placentera labor de verse cuatro películas diarias, y en los descansos, caminar descalzo por la playa. En la noche Pepe Metralla rumbeaba y en el día, antes de que empezara la maratón fílmica, escribía con una mano y con la otra se sostenía. Allí conoció a Daisy Granados, la admirada actriz cubana protagonista de Memorias del subdesarrollo, y a Barbara Steele, la inquietante y oscura musa de Mario Bava. Sus antológicas entrevistas están en los números 3 y 4 de Ojo al cine.

Pero a Andrés, la muerte tan deseada durante tanto tiempo, finalmente se le presenta cara a cara. . Dicen que dos veces intentó verla pero no pudo. Mientras llega el momento Caicedo escribe y comenta todo lo que ve en la pantalla plateada. Su compulsión lo desborda. Ya no son sólo cuentos, Andrés está obsesionado por el cine. Antes que ser un escritor de ficción, el angelito es un crítico del séptimo arte. Siete cuartillas rezando por el Bebé de Rosemary así lo prueban. Tenía 17 años y El Magazín del Espectador publicó el tratado. Nadie escribía así sobre cine, nadie con tanta erudición y pasión.

Llegó 1977, el año del naufragio final. Andrés quería ir a Cartagena pero El pueblo le dijo que no tenía recursos. Lo único que quedaba era esperar a que en marzo saliera la novela y llegó ese día y ya sabemos lo que sucedió cuando la tuvo en sus manos.

Afortunadamente, después de muerto, Sandro Romero y Luis Ospina fueron los primeros en publicarlo desde la ultratumba. Patricia Restrepo me dijo que era tanto lo que había escrito el angelito cinéfilo que hasta daba para publicar un sexto y un séptimo número de Ojo al cine. “Puede ser que algún día se publique” me dice.

La noticia de la muerte de Andrés la recibieron sus pocos buenos amigos dispersos por el mundo. En Cartagena en plena proyección de Saló, en Lima, en Madrid, y hasta en Polonia se le apareció su fantasma a Enrique Buenaventura mientras atravesaba un desierto blanco en un vetusto tren.

Lo que quedaría después sería el mito; ese parece que será eterno. Los cinco números de Ojo al cine quedaron como testigos mudos de una obsesión, de una pasión. Un esfuerzo inconmensurable que cumple ya cuarenta años. Uno de los muchos aportes del grupo de Cali a la cultura colombiana fue haberle dado esa frescura de la adolescencia. Luis Ospina, Patricia Restrepo, Ramiro Arbelaez, Carlos Mayolo, Oscar Campo, y Miguel Gónzalez serán jóvenes por siempre gracias a los Rolling Stones, a Hitchcock, a Richie Ray y sobre todo a un jovencito siemprevivo que supo desde muy temprano que en la oscuridad del buen cine estaba su verdad.

Anuncios.

Anuncios.