Si hubiera que definir la que muchos consideran ‘esquiva felicidad’, habría que recoger los momentos de paz que nos brindan acciones en apariencia cotidianas, que generan sobre nuestra conciencia vital un bienestar que se convierte en júbilo. Son esos instantes de felicidad plena, esos estados de ánimo construidos que ejercen poderosas –y a veces inexplicables– influencias también sobre nuestro inconsciente. Porque la felicidad no es un fin, sino el resultado de hacer lo que se quiere, sin afectarnos o afectar a los demás. Seguramente quien no encuentre deleite en la lectura, en la música o en el deporte, lo hallará en otros quehaceres, pero no con las mismas repercusiones. Y por supuesto no se trata del acto aprendido de leer, el acto reflejo de escuchar o el acto necesario de practicar una disciplina. No. Cualquier que vea, escuche y camine puede hacerlo.

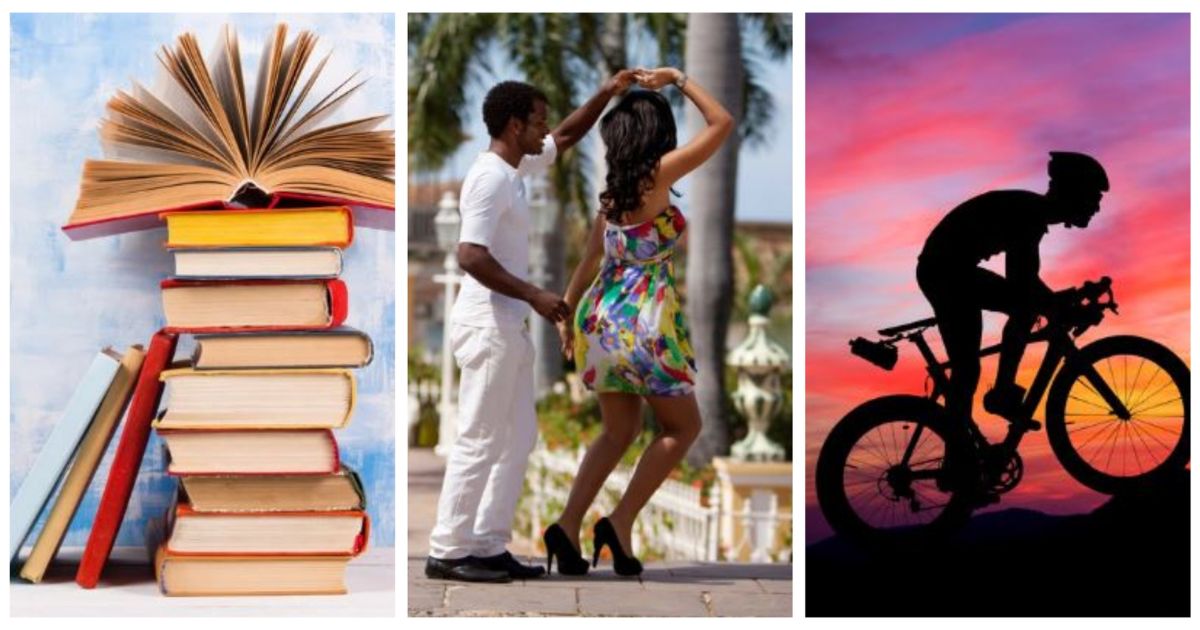

La cuestión aquí, es que leer libros es un encuentro con el mundo, con el propio y con el de los otros. Con el que quiere decir, pero también con el que quiere ocultar y escuchar. Con el que quiere entender, pero también el que quiere ratificarse incluso en sus yerros. Leer es una abstracción y un encuentro, una realidad y a veces un desencuentro. Como escuchar salsa, que puede ser un acto nostálgico y al mismo tiempo revelador, muy actual, porque se descubre un momento del tiempo que prevalece con lo clásico y se redescubre aquello que no se ha escuchado con profusión, porque no se comercializó, no se popularizó. O rodar, una moda convertida en estilo de vida, sin ambages, sin matices, sin disculpas ni absurdas pretensiones: montar en bicicleta, cualquier que ella sea.

Dirá usted que esta tríada: libros, salsa y bicicleta, no tiene nada en común, pero permítame decirle que se equivoca. Cualquier sabe que el campo de energía que se produce en el alma de los seres humanos, está anclado a las vibraciones comunes que le generan las diversas actividades de la vida que le producen placer. “He tenido un instante de paz. Quizá esto sea la felicidad” escribió Virginia Woolf. Pues bien, una frase puede salvar un libro y dejarlo inscrito en nuestra efímera existencia. El pregón de una canción puede hacer lo mismo y más: convertir en alegría un recuerdo lastimero. De ahí que los artistas no se mueran del todo. Y de la bicicleta, ni hablar. Uno es el motor y el combustible de una fuerza compartida que funciona como acople perfecto, como un apareamiento eterno y providencial mientras ocurre.

Salvo el tercero, los otros dos pueden practicarse toda la vida. Buena parte del placer está ligado a la experiencia, a la posibilidad del hacer, no del que nos cuenten cómo ese eso de leer o de bailar. Esos instantes de felicidad que no se pueden imponer. En el mapa de la vida, en cada una de nuestras geografías, determinamos recorridos donde por fin podemos zafarnos de cualquier ley. Leer lo que se quiera e interpretarlo con libertad. Asumir cada palabra como propia y cada idea como un hallazgo de identidad. Escuchar esa canción y considerarla la mejor del género y a su vocalista como el más grande y a sus músicos como una banda celestial. Recorrer un paisaje mientras se hace parte de él, mientras se le roba oxígeno al aire y verde a la naturaleza. Mimetizarse. Fundirse. Adentrarse en los misterios de una curva, de un descenso, de una planicie, mientras se tiene la certeza de que el corazón está allá, justo en ese lugar adonde va la mente mientras se pedalea.

No se pueden enseñar estas pasiones. No es posible obligarlas, aunque es viable su contagio. El espacio físico y mental de su desarrollo es disímil, pero idéntico en su propósito: la felicidad. No la aprobación, el like, el me gusta. Detrás de cada libro, de cada canción o de cada rodada, queda una historia. El único acto garantiza el goce, pero trasciende en la medida en la que se comparta, en la que se cuenta para enriquecerse. Si no fluye en relación con el contexto social en el que se desarrolla, no se contagia. Es esa la vibración que se encuentra en el acto de compartir, es esa la particularidad de unas prácticas solitarias que te inscriben en el mundo y en la sociedad. No es algo animal o instintivo, lo que nos lleva a escoger tal o cual forma de buscar la felicidad, así encontrarla sobre la página de un libro, el número de una canción o el sillín de una bicicleta, sean a veces misterios no revelados de la existencia.

Y entonces, es preciso hablar en primera persona para intentar un argumento final que logre persuadir en torno de la tríada LSB. En una sociedad que lo oculta todo mostrándolo, la felicidad que me brindan los libros, la salsa y la bicicleta, es el resultado de unas decisiones concretas que nada tienen que ver con las obsesiones de un mundo atrapado en las redes sociales. No leo para que me consideren intelectual, no escucho salsa para que me consideren melómano y no monto bicicleta para verme bien. Leo porque es una pulsión placentera sinigual, escucho música porque es un lenguaje universal y monto bicicleta porque no hay ninguna otra actividad en la que me sienta más libre. Hace poco una colega casual de bielas me dijo: “Yo no monto bicicleta para verme mejor, sino para no cansarme rápido cuando hago el amor”. Creo que intentaba decirme algo. Saldremos a rodar mañana. Llevaré preparada la caramañola.