Cuando un monseñor, un cardenal o, incluso, un papa, dicen que el infierno no existe, yo sonrío comprensiva con su ignorancia. Existe, he estado allí. Queda a 36 kilómetros de Medellín, en los túneles de la Cuenca del Sinifaná (Amagá, Angelópolis, Fredonia, Titiribí y Venecia). Vista desde arriba: una superficie salpicada de bocas de túneles, que mira hacia el cielo con los mismos ojos redondos con los que un queso gruyere mira al glotón que se lo va a tragar; diezmada por el dudoso honor de haber sido la región que más contribuyó al desarrollo de Antioquia en el siglo XX. El Ferrocarril, la industria textil y las cementeras se alimentaron del carbón que está adherido en las profundidades de su ombligo.

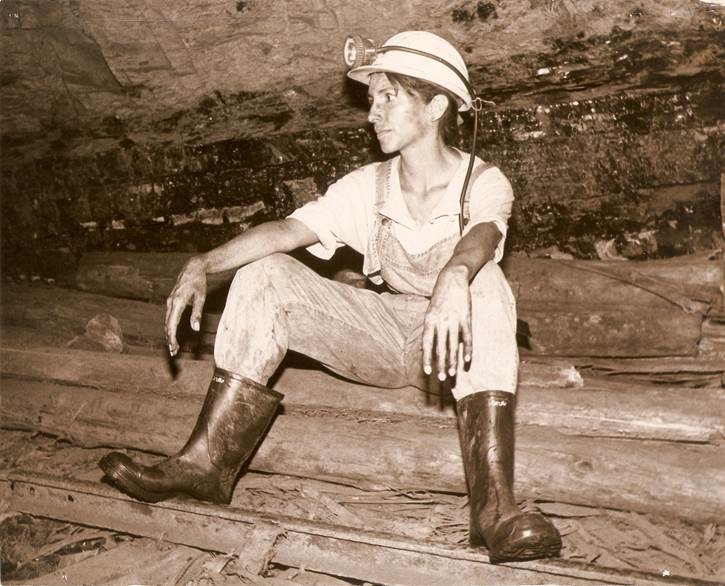

Adriana Mejía en una mina de Amagá

Ni siquiera en las prósperas épocas de la “fiebre del oro negro”, Amagá y sus alrededores se beneficiaron de aportar casi el 95 por ciento de la producción del departamento. Todo lo contrario, la población minera se dejaba (se deja) la piel arañando las entrañas del subsuelo y sobrellevando una existencia precaria –las minas comienzan donde terminan los cimientos de las casas–, mientras los intermediarios del mineral se lucraban (se lucran) de su cansancio, su salud –enfermedades respiratorias, de la piel, bazuco, vejez prematura, dificultades para socializar–, y del tasss-tasss con el que cavan sus propias tumbas los hombres.

Hace ocho días –mientras el país de las páginas sociales temblaba de emoción con la visita del heredero eterno de la corona británica, lo atosigaba de regalos encartadores, y lo embutía de chontaduro–, los mineros de La Cancha (vereda La Ferrería, Amagá) que intentaban descubrir alguna veta tras la dureza de una peña, chuzaron una bomba de 32 metros cúbicos de agua que, en segundos, se los tragó a los doce que ahí estaban: Guillermo Alonso, Juan Alejandro, Yohan Andrés, Robinson Arley, Wilson Fernando, Fausto Albeiro, Carlos Enrique, Fabio Alberto, Luis Arturo, Albeiro, Lázaro Antonio y Darío Horacio. “Me tocó escuchar cuando eso explotó y ver a mis compañeros quedar allá, alcancé a bajar hasta donde llegaba el nivel del agua, pero ya no se veían. Allá no hay vida”, relató al salir Cristian, un veinteañero de piel apergaminada que, seguro, seguirá pagando con ese quehacer para machos el precio de haber sobrevivido.

Y lo de siempre: viudas, huérfanos, lágrimas, resignación, olvido. Dentro de poco será una tragedia más de la lista larga que lleva a cuestas el carbón. No la última, de algo hay que vivir y la Cuenca ofrece muy pocas alternativas laborales que superen el salario mínimo. El carbón seguirá haciendo guiños de serpiente y los mineros seguirán amarrados al carbón. Y las autoridades, reviviendo letra muerta para que conste que, ahora sí, se reglamentará el trabajo minero –informal y artesanal y suicida– en los municipios del Sinifaná. (De hecho, a raíz de esta tragedia anunciada, como todas lo han sido en el sector, han ordenado el cierre de varias minas en riesgo que dejarán en la calle a dos mil quinientas personas; otro drama que se le suma al Drama). Ah, y lo del mapeo. Vuelve y me da la risa triste al comprobar que se presenta como una novedad, la misma propuesta que hace quince años también lo era. “Los mineros deberían tener mapas que incluyan las labores propias y las de las minas vecinas, así sabrían si existen esas bolsas de agua y qué tan cerca están de su propia explotación, lo que les permitiría ser prudentes y dejar un espacio entre las columnas de sostenimiento” le oí decir a un bienintencionado profesor de la Facultad de Minas. Blablablá.

Adriana Mejía en mina de Amagá

Lo mismo me dijeron a finales de la década de los noventa –antecitos de que Industrial Hullera, propietaria de El Silencio y Villa Diana, dejara de existir– expertos ingenieros, cuando, con un fotógrafo, compañero de El Mundo, nos fuimos a recorrer pueblos y a vivir el día a día con los mineros y sus familias, y a hacer lo que, visto en perspectiva, nunca debimos de haber hecho: enterrarnos en las minas, no sin antes haber desplegado un lobby intenso con los caporales. Allí, adentro, no somos bien vistas. Solo la Virgen del Carmen y eso que en estatua. La Virgen del Carmen y yo con ella, en tres ocasiones.

Para dar una idea de lo que fue ese descenso al submundo permanente de miles de héroes anónimos –de quienes, fuera de sus seres queridos, nadie se ocupa, a no ser que haya desastre–, cito un párrafo textual de una de las crónicas resultantes: “Abajo, más abajo, 200 metros, manto uno (capa de carbón de dos metros de espesor),a veces caminando, a veces dando saltos en cuclillas, a veces reptando por 70 centímetros de espacio entre la montaña y el suelo de la mina, hágale con confianza, mona, dolor de barriga, qué calor, con cuidado que cayó peña, habrá que dinamitarla, 300 metros, 400, manto dos, tres, cuatro, falta aire, botas emparamadas, no se apoye de la transportadora, tasstass, móntese que ahí viene el coche, resbalón, ¡Virgen del Carmen!, se descarriló, claustrofobia, ganas de llorar, no nos gusta que vengan mujeres ni curas porque siempre hay desastres después, brinque aquí, tómese un traguito de mi aguapanela, cucarachas voladoras (malditas), ¿qué sonó?, tranquila, es una explosión en el otro tajo, ya casi, más abajo, más, manto cinco, seis, ¡plum!, alucino, veo al Dante, quiero luz, cuatro horas con la cordillera a cuestas, ¡sáquenme de aquí!!”.

Así que con el debido respeto, eminencias, chitón: la mina es el infierno y el carbón, el mismo diablo. (Carbón cabrón).

COPETE DE CREMA: No sé hoy, pero hasta ayer, y a pesar de la pronta reacción de autoridades y organismos de socorro, el rescate seguía siendo un imposible; por lo complejo y por la falta de equipos adecuados. Es que allá, hasta el canto de los pájaros puede ser muy peligroso. (Me duelen por todo el cuerpo, los mineros de Amagá).