Nunca antes en la historia del cine existió un director tan obsesionado por hacer una obra maestra como Francis Ford Copolla. Lo que me llama la atención es que no se haya dado cuenta en su momento que El padrino, a pesar de ser un encargo de ese hombre que quería parecerse tanto a Irving Thalberg llamado Robert Evans, era su película y todavía hoy, sin duda alguna, es una de los mejores filmes de todos los tiempos.

Eran los setenta, los años donde el director de cine era considerado el autor de las películas. Por fin, la cruzada que desde 1952 habían empezado Truffaut, Godard Rivette, los niños rebeldes de Cahiers du Cinemá, bajo la égida de André Bazin, había dado sus frutos. Adiós al cine de las estrellas, abramos pues las puertas, los brazos y las manos al cine de autor. Easy Rider enseñó que el arte también daba buenos dividendos. Eran épocas de cambio, de drogas, de sexo y sobre todo de esnobismo.

Una tras otras las obras maestras iban apareciendo y se convertían de inmediato en éxitos de taquilla. De La última película a Taxi Driver, de Shampoo al Francotirador, de Bonnie and Clyde a Nashville, el productor por fin vivía para servirle al director. El tiempo de los mecenas había regresado.

Pero los Medici no consumían cocaína, Bob Evans sí y no solo el nuevo Thalberg lo hacía, casi todo Hollywood flotaba sobre una inmensa nube de polvo blanco. Sobre todo los directores. No existe mayor megalómano en el mundo que un director de cine, sobre todo si tiene éxito, sobre todo si tiene la costumbre de pegarse un par de pases después del baño. Insuflado por el éxito de taquilla sin precedentes de la segunda parte de El Padrino, Coppola era el chico más rico del barrio. Decidió montar una compañía que pudo ser en su momento la tabla de salvación para todos aquellos autores que no solo usaban el cine para entretener sino para contar sus historias. Zoetrope se llamaba el sueño. Allí iban directores de todo el mundo como Werner Herzog a que el gordo de barba les diera unos cuantos millones para sus proyectos geniales y baratos. Pero Coppola a pesar de su rolliza silueta no era Papá Noel y quería que todos los regalos y reconocimientos fueran para él. Sobre un tablero comenzó a escribir proyectos y los fue tachando uno a uno. Quería algo descomunal, lo que hubiera hecho D.W. Griffith si hubiera tenido la independencia absoluta que pretendía en la elefantiásica y fallida Intolerancia. Se quedó con la idea más loca, aprovechar la fiebre que todavía se vivía por la guerra del Vietnam y adaptar por fin El corazón de las tinieblas.

La novela de Conrad había sido un acertijo que ni el mismo Orson Welles había podido descifrar. Si bien su trama puede denominarse como “cinematográfica”, ya que es una especie de road movie en el río, la forma en que está escrita, una larga y afiebrada disquisición en primera persona, dificultaba la adaptación del guion. Welles construyó una historia que se desarrollaría a partir de una cámara subjetiva. Coppola, como si de un reyezuelo medieval se tratara, lo primero que hizo fue despedir colaboradores y consejeros y tratar de hacer no una película sobre el Vietnam sino, según sus propias palabras, “el Vietnam mismo”.

Entonces, la historia del cine conocería la peor racha de malas ideas que se haya conocido jamás. El primer error fue renunciar al placer de hacer una película en estudio e irse para Filipinas a buscar locaciones reales, a exponer a un elenco de estrellas acostumbradas al confort a la experiencia inclemente de la selva. Además, en Filipinas estaba un dictador de carácter bastante parecido al autor de La Conversación. Ferdinand Marcos y su esposa Imelda recibieron en su suntuoso palacio, con bombos y platillos,al flamante equipo de filmación. La prensa del mundo se encargó de hacer publicidad y los dos dictadores estaban felices con los flashes que nunca paraban de titilar. En el primer día de filmación los zoetrope boys montaron a orillas de un río un escenario y como no sabían nada del lugar en donde estaban rodando pues tenga, pasó un tifón y se llevó todo. Volvieron a construir mientras los actores deambulaban como locos de Los Angeles a Manila, con fiebre o sin ella, con un guion que se escribía o se destruía según los caprichos del gran Francis. Tenían un actor principal, un protagonista que era Harvey Keitel, pero por desavenencias con el director fue despedido. Ya llevaban dos terceras partes de la película y tuvo que entrar el flojo e inexpresivo Martin Sheen, quien a las dos semanas de estar disfrutando de la fiebre y los zancudos filipinos sufrió un infarto.

Casi todo se va al traste y esperaron dos meses hasta que el señor Rafael Antonio Gerardo Estévez volviera a ponerse fuerte. Esa es la razón por la cual Willard se ve tan cansado en su recorrido por el río en busca de Kurtz.

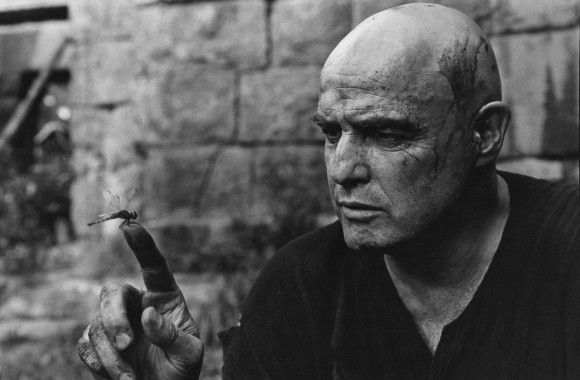

Y para colmo de males está Kurtz. Si Coppola había tenido uno de los mejores aciertos de casting al imponerle a la Paramount a Marlon Brando para que hiciera de Vito Corleone porque los viejos jerarcas de la compañía no querían saber nada del excéntrico actor y querían a Anthony Quinn para ese papel, en Apocalypse Now se equivocó completamente al elegir al complicadísimo intérprete. Brando no mostró ninguna consideración ni agradecimiento ante el hombre que le dio la oportunidad de hacer el papel que lo catapultaría a la eternidad. Además de no haber leído la novela de Conrad, tal y como se lo había pedido su director, y de presentarse en el plató con más de cuarenta kilos de sobrepeso, una talla que no suelen tener los soldados que viven durante años en una infecta selva, se atrevió a cobrar la friolera de un millón de dólares por aparecer un puñado de minutos, más diez por ciento del beneficio total que diera la película. Y eso sí, por cada día de más que se demorara en el rodaje según lo estipulado en el contrato, cobraría otro millón de dólares. A pesar de lo que digan sus admiradores, Marlon Brando fue el veneno que acabó de destrozar lo que hubiese podido ser la mejor película hecha jamás por un norteamericano. Coppola era un fan de Brando y por eso es que la película no trata de la búsqueda de un renegado general que se ha enloquecido y ha decidido declararle la guerra a su propio país, sino que se gastan tediosos 130 minutos buscando a un actor gordo y sudoroso rascándose la cabeza en un cambuche en medio de la selva filipina.

El rodaje duró más de dos años y Coppola nunca estuvo seguro del montaje final. Vivía casi todo el tiempo empericado y en fiesta creyéndose uno de esos directores legendarios que tanto admiró. La cocaína y la megalomanía le habían nublado el juicio. Fue tanta la indecisión que 21 años después volvió a estrenarla con un nuevo montaje, el que él hubiera querido. El resultado fue una película con momentos de una brillantez absoluta pero que en el resultado final se muestra tan incoherente y tediosa como un viaje a la deriva.

A pesar de haber sido en su momento un éxito absoluto de taquilla, la película no dio ganancia alguna, al contrario, significó el fin de otro sueño americano: el del director de cine teniendo libertad absoluta sobre lo que él quiere filmar. Zoetrope fue puesta en venta y nadie se apiadó del viejo Francis, ni siquiera amigos como George Lucas que cimentaron sus carreras gracias al tesón de este Papá Noel megalómano y que ahora vivía la bonanza con su imbécil pero rentabilísima saga de Starwars.

A pesar de su indiscutible genialidad, Apocalypse Now es una película de infausta recordación porque socavó las bases del cine de autor. Por culpa de Coppola y su fanfarronada faraónica es que hoy tenemos la cartelera mundial invadida de duendes, máquinas que hablan y sofisticadas prepagos que quieren hacer la revolución sexual yéndose de compras.

El capricho de un cocainómano vino a ser el tiro de gracia que acabó de matar el cine de autor.