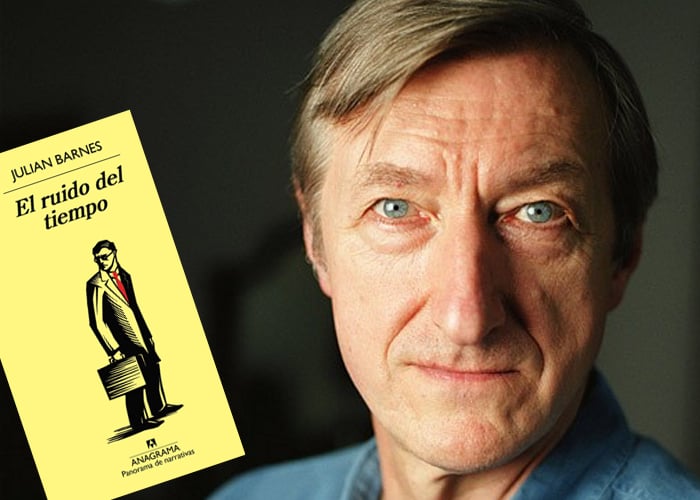

De flagrante actualidad el último libro del destacado escritor inglés Julian Barnes, “El ruido del tiempo”, que completa ya casi dos años de aparición. Un libro que encaja bien en la categoría de novela histórica, esa que a partir de sucesos verdaderos introduce ficciones que extrapolan otras realidades para un mejor examen del hecho o del personaje que se analiza.

Nos lanza Barnes sobre un tema siempre de oportunidad y estudio: el totalitarismo, ese que tanto se critica y repudia, pero que sigue siendo tentación de muchos y amparo de aprendices, los que con el apoyo de algunas élites y de engañifas populistas logran transformarse en expertos en represión. La lista de nominados a tales “honores” es larga, baste nombrar algunos de los más recientes: los dictadorzuelos tropicales Chávez, Maduro y Castro; el redomado Putin y el entronizado Erdogan en Turquía. En general, calamitosos embaucadores que emplean locuaces verborreas para ganarse el favor de los electores y luego imponerles el luengo e insufrible yugo de la opresión.

Una novela elaborada en tercera persona para permitir al narrador omnisciente una mayor libertad de acción, en este caso componer una clase de monólogo interior que relata libre y fragmentariamente aspectos de la vida del gran músico ruso Shostakóvich. Mediante esta pericia narrativa el escrito resulta más asequible, al tiempo que evita someterse a un ejercicio de estricto carácter biográfico.

Es esencialmente un mensaje contra la dictadura, sobre la nocividad del poder utilizado arbitraria y absolutamente para imponer designios dizque ideológicos cuando en realidad estos riman más bien con individualismos que poco tienen de ideología y de búsqueda de bienestar público y mucho sí de egolatría, de disfrute personal del absolutismo sin límites y hasta de sadismo patológico. Satrapías ejercidas que hacen creer dioses a sus malaventurados actores, en claro detrimento de los pueblos objeto del gran beneficio anunciado. La historia está plagada de ellas, que inexorablemente conllevan a viles asesinatos, genocidios, ignominias, degradaciones del ser humano y doblegación de la razón y la libertad; para llegar infortunadamente demasiado tarde a la conclusión de que hubo un mal proceder, de que irracionalidad y criminalidad fueron los ejes de la acción impositiva, cuando ya a los desmanes cometidos sólo les queda como reparación el arrepentimiento verbal que poca utilidad tiene; la injusticia, el tiempo perdido y padecido, y los cadáveres causados son irrecuperables, a pesar de los grandilocuentes discursos de rectificación a posteriori.

Para ilustrar esta clase de exabruptos escoge Barnes el caso de la Unión Soviética, en su feroz período estalinista, situando como protagonista y víctima al gran músico Shostakóvich, quien es representado en su doble y antagónica función de opositor y de colaborador del catastrófico régimen. Pasará el compositor su vida lamentando secretamente su cobardía, su falta de arrojo para enfrentar el poder comunista que lo manipuló e impelió a hacer justo lo contrario de sus ideales. Es aquí en donde el escrito adquiere enorme significación: ¿Debe un individuo solo erigirse en héroe y alzarse contra un régimen absoluto? Lógica y razones de honestidad nos llevan a contestar con premura con una enfática afirmación, no obstante el pragmatismo indicaría que una sublevación individual convierte al rebelde en víctima fácil e inútil frente a un poder ilimitado, conduciéndolo a su aniquilación intelectual y física, así como la de su familia y entorno. En el caso ruso –así como en la China maoísta, la de Norcorea, la franquista española, la cubana castrista, etc– millones fueron víctimas de la privación de libertad, confinados en ignominiosos campos de concentración y trabajos forzados de “reeducación”: el Goulag (del que nos da parte Solzhenitsyn y de quien deslealmente Shostakóvich discrepó; también lo haría con Stravinsky, Prokofiev, Chejov,…), y finalmente privados de sus propias vidas y condenados al olvido.

Tal fue el dilema que atormentó a Shostakóvich, quien podría haberse sublevado, con lo cual hubiese sido borrado para siempre de la historia por la horda estaliniana. Así es que decidió –o lo hicieron por él, ante su pasividad política– probar las mieles del poder, de la benevolencia y abrigo de la dictadura asesina, las que además de disfrutar, le permitieron sobrevivir físicamente en su tiempo e históricamente para el futuro.

Bebió, entonces, del cáliz hasta la última gota, a regañadientes pero útilmente para el poder dictatorial, quien lo usó para afirmarse en el plano internacional; se prestó a defender valores comunistas que le eran no sólo extraños, sino contrarios a su pensar; se doblegó ante la inmensidad todopoderosa de Stalin y su banda ávida de poder, prebendas y sangre; se prestó a avalar documentos políticos que firmó con desprecio y sin lectura; se prestó a representar en New York a la Rusia tiránica y con su presencia, así no haya sido con el corazón, ante el mundo entero; se prestó a dirigir la Unión de Compositores de la Federación Rusa, que no era otra cosa que una institución de censura que en el pasado había criticado y prohibido sus propias obras.

“Lady Macbeth de Mtsensk” la primera ópera de Shostakóvich, fue proscrita por Stalin quien sin conocimientos musicales la juzgó improcedente para el pueblo ruso, burguesa y carente de la melodía que debería tener una obra musical. Bajo su instigación, Pravda, la voz del poder, la tildó de graznidos y gruñidos, de neurótica y garabateada, para amanerados de gusto capitalista y procedente del decadente jazz. Un adueñamiento de gustos, libertades individuales y de vidas; los mensajes, incluso los musicales, deberían ser dirigistas, orientados nítidamente a glorificar al dirigente y a sus excesos dictatoriales. Buena parte de la disquisición corolaria de la novela concierne la censura y la manipulación del hecho artístico en pro del utilitarismo político. Oprobioso método que coercitivamente doblega artistas y arte.

¿Tienen todos los artistas un precio de acatamiento? ¿Basta conocer el monto y la (in)debida presión para lograr la “adhesión”? Pocos, sólo los héroes, que escasísimos son, están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para hacer respetar sus valores. En la mayoría de seres humanos prima el instinto de supervivencia física sobre principios y valentías, esto lo saben las dictaduras y por ello emplean intimidación y dádivas. Los gobiernos, aún los no dictatoriales, también lo saben, y utilizan a los artistas con fines propagandísticos, los convierten en embajadores de sus doctrinas y proyectos: usar/abusar de sus famas y prestigios para lograr un objetivo político. En Colombia, por ejemplo, la llamada “pedagogía de la paz” promovió el proyecto del gobierno Santos, internamente y fuera de fronteras, a través de algunos artistas a cambio de subsidios, giras e incremento de reconocimiento. ¿Cuántos artistas al estilo shostakoviano venden sus almas a cambio de las almíbares de notoriedad y dinero? “Bajo la presión del Poder, el yo se agrieta y se parte”.